法事・法要

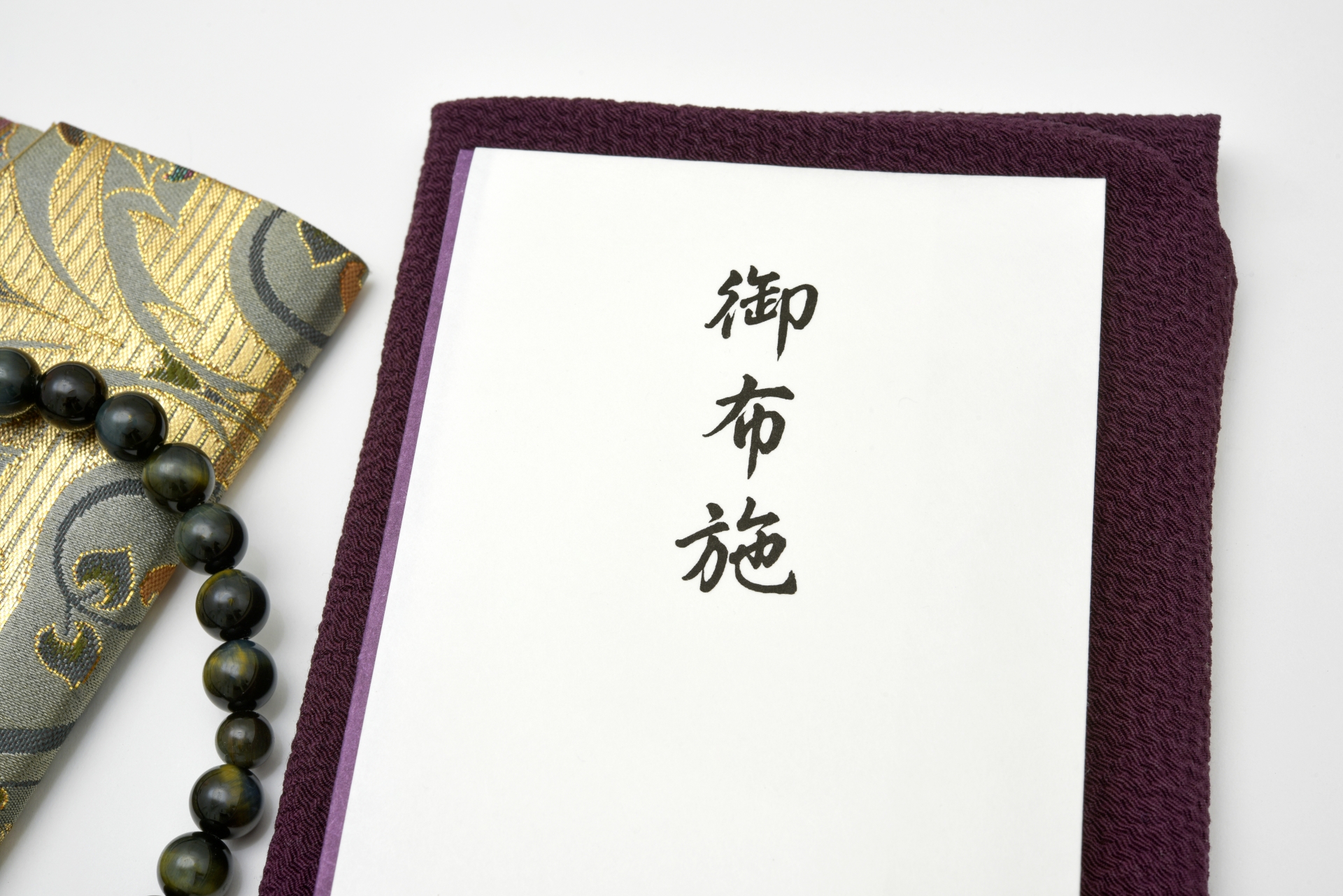

お布施とは?金額相場や封筒の書き方お金の入れ方などのマナーも解説

この記事で学べること

- お布施とはという、意味や宗教的意義、お寺との関係性

- 葬儀、法事、納骨、法要など、様々な場面での金額相場

- 封筒選びや書き方、お金の入れ方などの具体的なマナー

- 宗派による違いや特別なケースでの対応方法

「お布施ってなぜ必要なの?何に使われる?」「お布施と香典の違いは?」このような疑問を持つ方も少なくないでしょう。

お布施とは葬儀や法事で僧侶にお経をあげてもらった時や、仏事の感謝の気持ちで寺院などに渡す金銭を言います。料金ではなく、気持ちが重要なので本来は金額に決まりがないですが、一般的なマナーがあるので注意が必要です。

本記事では、お布施とは何かという意味から金額相場、封筒の選び方、書き方、お金の入れ方まで、幅広くお布施に関するマナーを解説します。

葬儀や法事、納骨、法要など、様々な場面での適切な対応方法を学べます。また、宗派による違いや特別なケースでのお布施についても触れ、お布施とはなにか、どうしたらよいのか、疑問に答えていきます。

お布施とは?仏教文化の知識と金銭を包む意味などを解説

お布施は日本の仏教文化において欠かせない習慣です。お布施は僧侶や寺院への感謝や信仰心の表れなので、単なるお金のやりとりにならないように注意しましょう。お布施の意味を理解するのは、仏教や供養の本質に向き合うために重要です。

ここでは、お布施の基本的な概念からその深い意味合い、お寺との関係性、さらには現代社会における役割まで、わかりやすく解説していきます。

お布施の意味と起源

まず「お布施」とは、お礼や寄付とは違い宗教的な意味合いが強い言葉になります。

<お布施の意味>

- 仏教における「布施(ふせ)」という教えに由来

- 僧侶やお寺に対して金銭や物品を寄進する行為を意味する

この慣習は古代インドで仏教が誕生した頃から続いており、僧侶たちの生活を支える役割を果たしてきました。現代では、葬式や法事、納骨の際にお布施を行うことが一般的です。

宗教的意義

お布施の宗教的意義は深く、単なる金銭の授受ではありません。お布施は仏教における「布施行」という実践に根ざしているものになります。

<お布施が持つ宗教的意義>

- 仏教の教えである「六波羅蜜」の一つ。自己の執着を捨て、他者への慈悲の心を育む

- お布施を通じて、人々は自らの欲望を抑え、他者への思いやりを養うことができる

- お布施は功徳を積む行為としても捉えられ、自身や先祖の供養にもつながると考えられている

- 四十九日や三回忌、新盆や初盆などの法要の際にもお布施を行うことで、故人への敬意と感謝の気持ちを表現する

このように「お布施」は単なる金品の受け渡しではなく、仏教の教えに基づき、心を豊かにする教えでもあるのを理解しましょう。

お寺との関係性

お布施はお寺と檀家(だんか)の関係を維持する上で中心的な役割を果たしています。お布施がお寺という「心安らげる場所」を信仰と善意で支える行為になるのです。

<お布施の役割>

- 寺院の維持や住職の生活を支える経済的な基盤となる

- 精神的なつながりを象徴する行為になる

- 供養の感謝を表現する

お布施を通じて、施主はお寺との絆を深め、日々の暮らしの中で仏教の教えを実践する機会を得ることができます。また、法要や葬儀の際に住職にお布施を渡すことで、故人の供養や感謝の気持ちを表すことができます。

現代社会における役割

現代社会においても、お布施は依然として価値ある慣習として存続しています。しかし、その形態や意識は時代とともに変化しており、かつては物品や食べ物を布施として贈ることが一般的でしたが、現在では金銭が主流となっています。

金銭が主流となっている現代では、お布施の金額や封筒の書き方、渡し方のマナーなど、具体的な作法についての関心も高まっているのです。

また、お布施は現代人が忙しい日常の中で立ち止まり、感謝の気持ちを表現し、精神的な豊かさを追求する機会としても機能しています。同時に、地域社会とお寺をつなぐ架け橋としての役割も果たしており、コミュニティの結束を強める一助となっているでしょう。

お布施とは?一般的な金額の目安や法要別の相場を解説

お布施の金額について、多くの方が悩まれることと思います。「お布施とはいくら包めばいいの?」「少なすぎると失礼になるのでは?」など、不安な気持ちになるのも無理はありません。

ここでは、一般的な金額の目安から、葬儀・法事、納骨時、そして法要別の相場まで、幅広くお布施の金額について解説していきます。また、避けるべき金額についても触れていきますので、ぜひ参考にしてください。

一般的な金額の目安と葬儀・法事での相場

お布施の金額は、地域や宗派によって異なりますが、一般的な目安となる金額を解説します。

| 儀式別お布施の相場 | |

| 通夜・葬儀 | 10万∼50万円程度(戒名料を含む場合は+数万円~数十万円) |

| 初七日、四十九日法要 | 3万~5万円程度 |

| 納骨式 | 1万~3万円程度 |

葬儀でのお布施は、通常の法事よりも高額になります。これは、戒名授与や読経など、より多くのサービスが含まれるためです。戒名料はランクや寺の方針で大きく変動するので注意しましょう。

一方、法事での相場は先ほど述べた3万円から5万円程度が一般的ですが、これらの金額は地域や寺院によって大きく異なる場合があるので、事前に確認することをおすすめします。

納骨時のお布施の一般的な相場は1万円から5万円程度です。納骨は故人を供養する大切な儀式ですので、心を込めてお布施を用意しましょう。

法要別の相場(四十九日、初盆、新盆、一周忌など)

法要の種類によってもお布施の相場は変わってきます。ここでは、主な法要別の相場を紹介します。

| 法要 | 費用 |

| 日法要 | 3万円から5万円程度 |

| 初盆・新盆 | 1万円から3万円程度 |

| 一周忌 | 3万円から5万円程度 |

| 三回忌 | 3万円から5万円程度 |

| お盆法要 | 1万円から3万円程度 |

これらの金額はあくまで目安であり、地域や寺院との関係性によって変動することがあります。また、浄土真宗など、宗派によっても相場が異なる場合があるので注意が必要です。

お布施で避けたい金額や注意点

お布施の金額には、いくつか注意点があるので気を付けましょう。例えば不吉な数字は避けるなど、お布施ならではのポイントがあります。

<お布施を包む時の注意点>

- 4や9など縁起の悪い数字は避ける

- 極端に安すぎたり、高すぎる金額は避ける

- 地域や寺院の慣習に従う

- 食事代や交通費も考慮する

一部の地域では、4や9は「死」、「苦」を連想するので割けるようにしましょう。「3万円」「5万円」「7万円」などが好まれています。

お布施の金額ですが、少なすぎると僧侶や寺院に不快感を与える可能性があるので注意しましょう。お布施は感謝の気持ちを表すものですので、過不足ない適正な額を意識するのが大切です。

逆に、高すぎる金額も問題があります。自分の経済状況を無視して無理に高額なお布施を用意すると、周囲の親族に誤解やプレッシャーを与えトラブルの原因になります。

お布施の金額に悩んだときは、遠慮せずに寺院や葬儀社に相談してみるのもよいでしょう。彼らは経験豊富なプロフェッショナルですので、適切なアドバイスをくれるはずです。

お布施とは?封筒の選び方と書き方の注意点とポイント

お布施を渡す際、適切な封筒の選び方や書き方にはいくつかのポイントがあります。ここでは、封筒の選び方から表書き、宛名、金額の記入方法、そして裏面の書き方まで、詳しく解説していきます。

お布施とは一般的な常識があるので、僧侶に不快な思いを抱かせないためにも注意が必要です。故人を心から供養できるよう、お布施に関する知識を深めましょう。

適切な封筒の選び方

<お布施の封筒の選び方>

- 水引のついてないシンプルな「白無地の封筒」か「仏式用ののし袋」を用意

- 水引は黒白か双銀の結び切り

お布施用の封筒を選ぶ際は、白無地の封筒を使用するのが一般的です。市販されている「仏式用お布施袋」でもかまいません。

葬儀や法事、納骨式など、どのような仏事の場面でも使える万能な封筒です。紅白の水引のついた祝儀袋は避け、シンプルな白封筒を選びましょう。

表書きと中袋のマナー

お布施を用意する時は、表書きと中袋にも書き方のポイントがあるので注意しましょう。一般的なマナーがあるので紹介します。

<お布施の表書き、中袋の書き方のポイント>

- 筆ペンや、毛筆で「御布施」または「御仏前」と記載

- 新しいペンの使用がおすすめ

- 名入れはフルネームで中央に記載し夫婦の場合は代表者の氏名を書く

- 中袋は内側に金額や住所などを記載(金額は漢数字で記載)

封筒の表書きは、「御布施」または「御仏前」と記載します。筆ペンや毛筆を使用し、黒インクで丁寧に書きましょう。表書きは封筒の中央よりやや上に書くのがマナーです。

また、表書きの際は新しい筆や筆ペンを使用することをおすすめします。使い古したものを使うと、インクがかすれたり、文字が乱れたりする可能性があるので「濃く丁寧な縦書き」が望ましいとされています。

宛名の書き方

お布施の封筒に宛名を書く際は、「○○寺御中」または「○○寺住職様」と記載します。宗派によっては「御師様」と書く場合もあります。宛名は封筒の右側に、表書きよりも小さめの文字で書きます。

特定の僧侶に渡す場合は、「○○寺 △△様」のように、寺院名と僧侶の名前を併記するのが丁寧です。不明な点がある場合は、事前にお寺や葬儀社に確認するとよいでしょう。

お布施の金額は、通常、封筒の中に入れる中袋に記入します。中袋の表面に「御布施」と書き、その下に金額を漢数字で記入します。例えば、3万円の場合は「金参万円也」と書きます。金額を記入する際は、改ざん防止のため、「金」の文字と金額の間を空けないようにしましょう。また、「也」の字は必ず付けるようにします。

裏面の書き方

封筒の裏面には、施主の名前と住所を記入します。名前は右側に、住所は左側に書くのが一般的です。名前は「施主 ○○○○」のように記載し、住所は番地まで詳しく書きます。

裏面の情報は、お寺が施主を把握するために必要です。特に、初めてお布施を渡す場合や、普段あまり付き合いのないお寺に渡す場合は、必ず記入するようにしましょう。

お布施とは?お金の入れ方や紙幣の種類にも注意点あり

お布施を準備する際、紙幣の状態やお金の入れ方にも気を配る必要があります。お布施とはお金の面でも細かなマナーがあるので非常識と思われないよう注意が必要です。

ここでは、封筒への入れ方から金種の選び方、お札の向きと折り方、そして硬貨を入れる際の注意点まで、お布施のお金の入れ方について詳しく解説していきます。

封筒への入れ方

まず、お布施にお金を入れる際には礼儀や縁起、仏教的な意味合いを大切にする配慮を示すために、マナーを守る必要があります。

<お布施にお金を入れるときの注意点>

- 基本的に新札を使用する

- お札の向きをそろえる

- 硬化は入れない

- のり付けせずにふんわり閉じる

お布施の封筒に入れる際は、お札の向きと新札を用意する点に注意しましょう。葬儀や法事、納骨などの仏事の際のお布施は、お札の肖像画が表を向くようにします。これは、香典とは異なるマナーですので、間違えないようにしましょう。新札は清潔な気持ちを示すために必要とされているので、事前に銀行に行って用意が必要です。

お札の向きとおり方

お布施に使用するお札は、前述の通り肖像画が表を向くようにします。また、お札は折らずにそのまま入れるのが基本です。ただし、封筒のサイズによっては、お札を折る必要がある場合もあります。

その場合は、お札を二つ折りにして入れます。折り方は、肖像画が内側になるように折ります。これは、お札を大切に扱う気持ちの表れとされています。

お布施には、原則として硬貨は使用しません。硬化は失礼に当たる可能性もあるので、僧侶に不快感を与えないためにも新札で包むようにしましょう。お布施を包む際はのり付けせずに「開きやすい」形が「受け取りやすさ」の心遣いに繫がるので意識できるといいでしょう。

お布施のお金を包むときのマナーとタブーを理解して失礼を避ける

お布施とは「感謝と敬意を伝える」という大事な意味があるので、マナーを守る点が非常に大切です。お布施には適切な渡し方や言葉遣い、金額への配慮、タイミング、そして避けるべき行動などがたくさんあります。

ここでは、お布施に関する様々なマナーとタブーについて詳しく解説していきますので情報を整理しましょう。

適切な渡し方と言葉遣い

お布施を渡す時は渡し方や言葉遣い、タイミングが大切になるので注意が必要です。

<お布施のマナーと注意点>

- 袱紗に包んで丁寧に扱う

- 渡す時は丁寧な言葉を添える

- 葬儀、法要の開始前に渡すのが基本(僧侶に失礼がないタイミング)

お布施は紫やグレーなどの寒色系の袱紗に包み、お渡しするのがマナーです、お布施を渡す際は、丁寧な態度と言葉遣いを意識し、両手で恭しく住職に差し出します。その際、「お布施です。よろしくお願いいたします」と静かに言葉を添えましょう。

言葉遣いは丁寧であることが大切ですが、堅苦しすぎないように気をつけましょう。住職との関係性によっては、「お世話になります」といった柔らかい表現も適切かもしれません。

また、お布施を渡す際は、金額について言及することは避けましょう。「これでよろしいでしょうか」といった確認の言葉も控えめにしたほうが良いでしょう。

お布施を渡すタイミング

お布施を渡すタイミングは、葬儀や法要の前後どちらでも構いません。ただし、事前に渡すことができれば、より丁寧な印象を与えることができるでしょう。葬儀の場合、通夜の際や葬儀の開始前にお渡しするのが一般的です。法要の場合は、法要の開始前か終了後に渡すことが多いです。

四十九日法要、お盆、新盆、初盆、一周忌、三回忌などの特別な法要の際も、基本的には同じタイミングで構いません。ただし、お寺との関係性や地域の慣習によって異なる場合もあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。

避けるべき行動

お布施を渡す際には、いくつか避けるべき行動があります。例えば、お布施の中身を見せびらかすような態度は厳禁です。また、お布施の金額を他の参列者と比較したり、話題にしたりすることも避けましょう。

お布施のマナーは宗派によっても異なる場合があります。例えば、浄土真宗では「お布施」という言葉を使わず、「御礼」と呼ぶことが多いです。また、浄土真宗では、お布施を渡す際に両手で渡すのではなく、片手で渡すことが一般的です。

他の宗派でも、お布施の渡し方や金額の相場が異なる場合があります。例えば、禅宗では「香資」と呼ばれる独自のお布施の形式があります。

このように、宗派によってお布施に関する習慣が異なることがあるので、事前に確認しておくことが大切です。不安な場合は、葬儀社や寺院に直接問い合わせるのも良いでしょう。

特別なケースでのお布施とは?通常と異なる場合にも注意が必要

お布施とは通常、葬儀や法事などの際に僧侶への感謝の気持ちを表すために渡されますが、特別なケースでもお布施を渡す機会があります。例えば「お盆」や「お墓参り」などでは通常のお布施とは異なる点もあるので、金額の相場をしっかりと理解しておくと安心です。

お盆やお墓参り、お礼のお布施

お布施とはお盆やお墓参りの読経や、僧侶や寺院に相談する時にも必要になる場合があるので注意が必要です。

| 特別なケースのお布施 | |

| 内容 | 相場 |

| お盆 | 5000円∼1万円程度(新盆は3万円∼5万円程度になることも) |

| 墓参り | 読経があれば1万円∼5万円程度。読経の長さや僧侶の人数で異なる。 |

| 僧侶への相談 | 1万円程度(相談内容で異なる) |

お盆は、先祖の霊を迎え、供養する大切な行事です。この時期には、多くの家庭でお坊さんに来てもらい、読経をしてもらうことがあります。お盆のお布施には、いくつかの特徴があります。

通常のお盆では5,000円から1万円程度が一般的ですが、初盆(新盆)の場合は特別な扱いとなり、金額が高めになります。これは、初めて迎えるお盆という特別な意味合いがあるためです。

お盆のお布施を渡す際は、白い封筒に「御布施」と表書きをし、中に新札を入れます。お盆は慶事ではありませんが、先祖を敬う気持ちを込めて、新札を使うのがマナーとされています。

墓参りの際のお布施については、状況によって異なります。通常の墓参りでは、特にお布施を用意する必要はありません。ただし、お墓の前で僧侶に読経をしてもらう場合は、お布施を渡すのが適切です。墓参り時の読経に対するお布施の相場は、読経の長さや僧侶の人数によっても変わってきます。

墓参り時のお布施も、白い封筒に「御布施」と書いて渡します。ただし、お墓の前で直接渡すのではなく、読経の前後に適切なタイミングで渡すようにしましょう。

お礼としてのお布施

お布施は、必ずしも宗教的な儀式の際だけでなく、お寺や僧侶への感謝の気持ちを表すためにお礼として渡すこともあります。例えば、お寺で相談に乗ってもらった時や、特別な指導を受けた時などがこれに当たります。

お礼としてのお布施の金額は、受けたサービスや指導の内容によって大きく異なるので、状況に応じて適切な金額を判断する必要があります。お礼としてのお布施を渡す際も、白い封筒に「御布施」と書いて渡すのが基本です。ただし、お寺や僧侶との関係性によっては、より気軽な形で渡しても問題ない場合もあります。

特別なケースでのお布施は、通常の葬儀や法事での場合とは少し異なる点があります。しかし、基本的な心構えは同じです。感謝の気持ちを込めて、丁寧に準備し、適切なタイミングで渡すことが大切です。

お布施とは?法要時の金額に関するよくある質問

お布施とは、初めての人にはわからないものが多く疑問や不安を抱えやすいでしょう。仏教のマナーが分からず、困惑する人もすくなくありません。ここでは、よくある質問とその回答を通じて、お布施についての理解を深めていきましょう。

| お布施に関するよくある質問と回答 | |

| Q | A |

| お布施は強制ですか? | お布施は必ずしも強制されるものではありません。お布施の意味は僧侶や寺院への感謝の気持ちを表すことにあります。 |

| お布施の金額を直接聞いてもいいですか? | 一般的にはあまり好ましくないとされています。不安がある場合は、葬儀社や寺院に問い合わせると相場を教えてもらえるでしょう。 |

| お布施は現金以外の形でもいいですか? | 通常、現金で渡すのが一般的です。しかし、状況によっては物品を送る事も可能ですが、寺院や僧侶との関係性、そして地域の慣習によって大きく異なるでしょう。 |

| お布施を辞退するケースもありますか? | お布施は強制ではなく、感謝の気持ちなので辞退も可能ですが、地域の付き合いや檀家制度がある場合、冷静な対応が求められるでしょう。 |

お布施に関する疑問は小さなものから大きなものまでさまざまあるでしょう。お布施の基本的な意義は「感謝の気持ち」ですが、一般的なマナーがわかりづらいのも事実です。不明な点があれば、地域の方に風習を聞いたり、葬儀屋や寺院に確認すると安心できるでしょう。

まとめ|お布施とは感謝の気持ちを表す方法!正しく理解しマナーを守ろう

お布施とは法要時に僧侶や寺院に渡す感謝の気持ちを表したもので、現代では金銭を包むのが主流となっています。お布施は仏教と教えに基づくもので、単なる金銭の受け渡しではなく、感謝や尊敬、信仰を表すものという理解を持ちましょう。

お布施の金額は法要のケースによって異なり、決まった金額はありません。少なすぎても多すぎても迷惑をかけてしまうので、葬儀屋や地域の方に風習を聞くなどして、適切な金額を包みましょう。

お布施を包む際は守るべきマナーがたくさんあります。僧侶に失礼がないよう配慮し、故人としっかり向き合えるよう情報を整理しましょう。

関連する記事

買う とどける

様々なサービスを購入する