法事・法要

お布施の正しい書き方と金額相場|失敗しない基礎知識完全ガイド

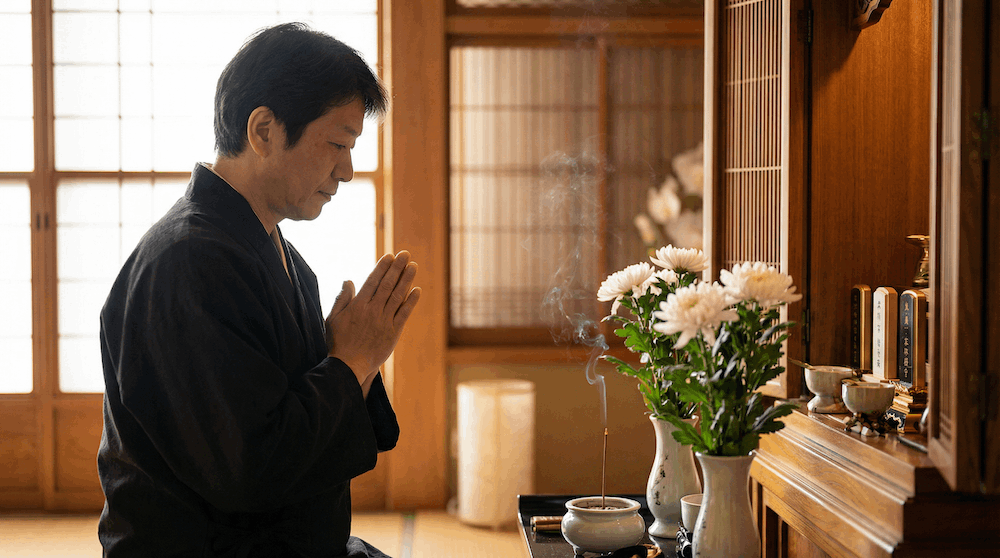

「お布施の袋の書き方って、これで合ってる?」と、悩んでいませんか?僧侶や寺院に対する感謝の気持ちを表す「お布施」は、宗派や地域によって形に違いがありますが、法要や葬儀などの場面で用いられることが多い慣習です。

ただし、お布施については、封筒の書き方やお札の包み方、金額の考え方など、分かりにくい点も多く、「何が正しいのか分からない」と感じることがあるかもしれません。

この記事では、お布施の書き方を中心に、基本的な意味や考え方、地域や寺院によって異なるケース、渡す際のマナーについて解説します。初めて準備をする方でも戸惑わないよう、封筒の書き方や選び方、奉書紙の包み方についても紹介しました。

心を込めて準備することで、感謝の気持ちが伝わるお布施になるはずです。この記事を参考に、無理のない範囲で適切な対応ができるようにしましょう。

お布施とは?その意味と目的・基本的な知識を解説

お布施とは、主に仏教の儀式や法要の際にお寺や僧侶に対して感謝の気持ちを込めて渡す金銭や供物のことを指します。単なる金銭の授受ではなく、供養の心を表す大切な行為です。

お布施の目的には、主に以下の4つが挙げられます。

- 僧侶や寺院への感謝の表現:読経や法要に際しての支援や感謝の気持ちを表す行為

- 故人の供養:亡くなった方の冥福を祈り、想いを捧げるための精神的な実践

- 寺院の支援:施設の維持や仏教活動継続に役立ててもらうための支援

- 信仰の実践:利他の心を大切にする仏教の教えを実践する手段のひとつ

お布施は、仏教の精神と信仰の姿勢を反映した重要な儀礼です。心を込めたお布施を通して、故人への敬意やお寺への感謝を丁寧に表すことが求められます。

どう決める?お布施の金額相場と決め方

お布施の金額に明確な決まりはありませんが、多くの方が相場を参考にしています(*)。相場は地域の慣習やお寺との関係性など、さまざまな要因によって異なります。

なかでも金額に影響を与えることがあると言われるのが、「地域による風習」や「寺院の規模」です。ここでは、一般的に指摘される要素について、傾向をわかりやすく紹介します。

参考:https://www.e-sogi.com/guide/3755/

①地域別の金額相場

お布施の金額は、地域によって異なることが多く、地元の習慣や文化が影響を与えます。大まかな傾向を押さえておくと、お布施の金額を決める参考になるため、確認しておきましょう。

- 都市部:都市部では生活費や物価の違いから、お布施の金額にばらつきが見られることがあります。一般的に高めになるケースもありますが、一概にはいえません。

- 地方:お布施の金額は寺院ごとの慣習や地域の風土によって異なることがあり、一律には決められません。無理のない範囲で包むことが大切とされる場面もあるため、不安な場合は事前に寺院へ相談するのが安心です。

地域ごとの相場を知るためには、地元のお寺に直接問い合わせるか、親族や周囲の人々に相談するのが理想的です。

地域差を考慮しつつ、故人や遺族に対する敬意を表し、自分の気持ちをしっかりと込めた適切なお布施を心がけましょう。

②お寺の規模による金額相場の違い

お布施の金額は、お寺の立地や宗派、地域性、そして寺院との関係性によっても異なることがあります。

金額について迷う場合は、同じ地域の親族や過去の例を参考にすると良いでしょう。寺院ごとの対応や法要の内容によって準備の手間が異なるため、お布施の金額にも幅がある傾向があります。特に大規模な法要や格式の高い寺院の場合は、一般的な相場よりやや多めに包む方もいるようです。

ただし、金額に明確な決まりがあるわけではありません。無理のない範囲で心を込めて包むことが大切であるとされており、判断に迷うときは、住職や親族に相談するのも選択肢の一つです。

お布施の金額を決める際は、個人の状況や宗教的な信念、そして法要の種類も考慮に入れる必要があります。例えば、四十九日や一周忌といった節目の法事では、一定の格式が求められることも多く、地域やお寺によっては相場がやや高めに案内される場合も見受けられます。

また、特別な理由でお寺にお世話になった場合や個人的な感謝の意を表したい場合には、相場よりも多めのお布施を渡すことを検討しても良いでしょう。

金額を決める際は、親族や他の参列者と事前に相談しておくと、やり取りが円滑になる場合があります。特に親戚が多く集まる法要では、各家庭で用意する金額にばらつきがあると、気を遣う場面も出てくるかもしれません。あらかじめ話し合っておくことで、各家が納得した形で準備を進めやすくなるでしょう。

お布施はあくまで、お寺への感謝の気持ちを表すものです。金額に関しては相場を参考にしつつも、無理のない範囲で心を込めたお布施を渡すことが大切になります。

お布施の封筒マナーと表書きの書き方ガイド

お布施は、金額だけでなく、その準備や渡し方に心を込めることが大切だと考える方も多くいます。特に、封筒や表の書き方に関しては、「どう書けば良いのか」と迷う場面もあるかもしれません。

ここでは、封筒の選び方や表の書き方の記入方法について、一般的な例を参考にしながら解説します。

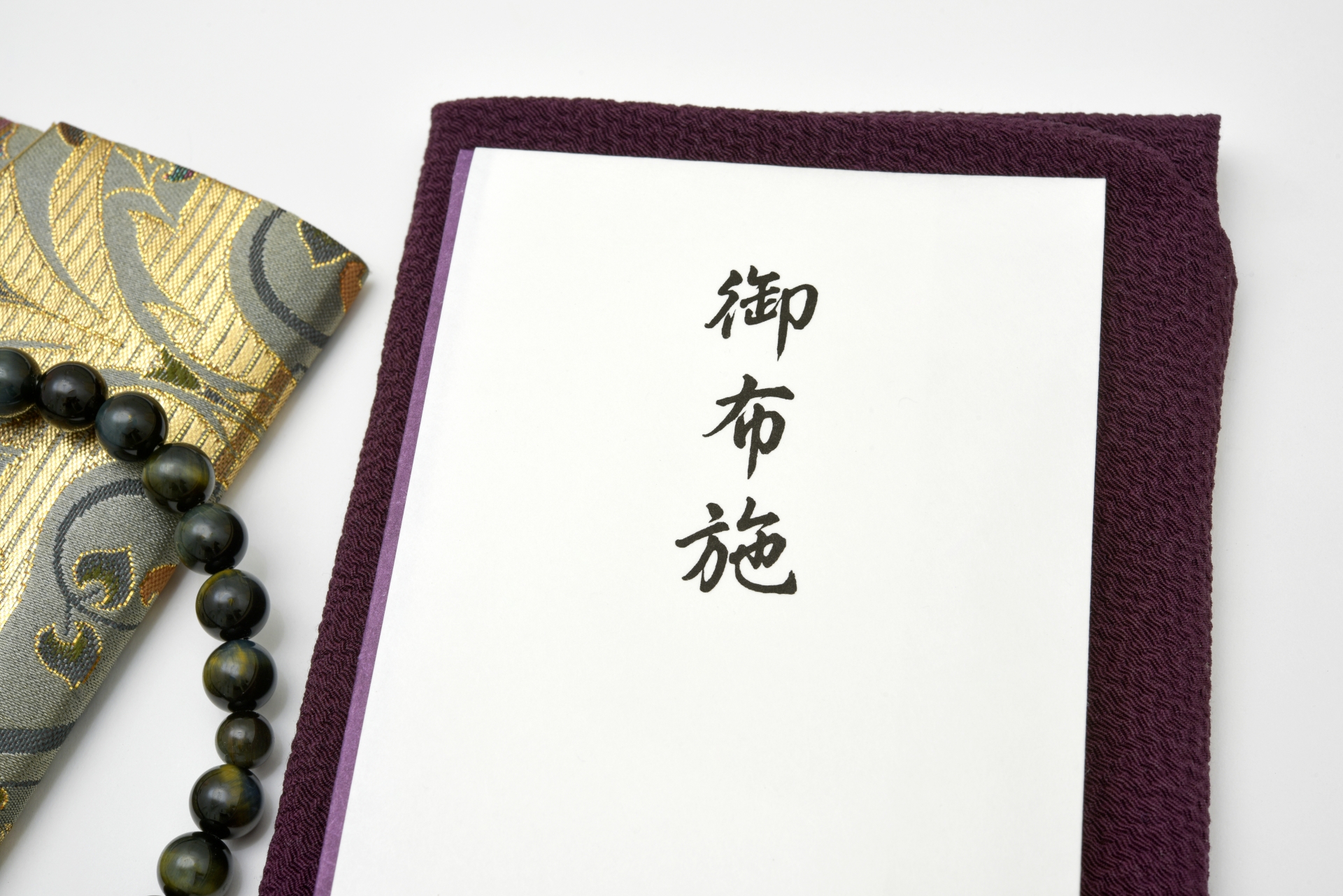

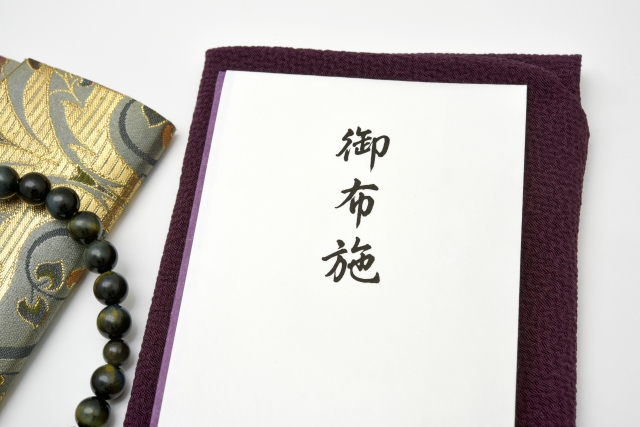

封筒の選び方と表書きの書き方

お布施を包む封筒の選び方と表書きの書き方は、感謝の気持ちを正しく伝えるために重要です。心を伝えるためのお布施のマナーを知っておきましょう。

【封筒の選び方】

市販されているお布施の袋には、以下のようなさまざまな種類があります。

- 表書きが印刷されたタイプ

- 奉書紙で包まれた正式なもの

お布施用の封筒としては、白無地の封筒や奉書紙を使用するのが一般的で安心です。準備する際は、シンプルで清潔感のある封筒を選びましょう。

【封筒の水引きについて】

水引きについては、宗派や地域によって考え方が異なるものです。水引きが付いていない封筒を使う場合もあれば、黒白や双銀など落ち着いた色の水引きを用いる場合もあります。どちらがふさわしいか不安なときは、寺院や葬儀社に確認しておくと良いでしょう。

【封筒の表書き】

一般的には、毛筆や筆ペンを使い丁寧な字で、封筒の中央上部に「御布施」または「お布施」と書きます。誰からの供え物であるかを明示するため、封筒の左下には、施主の苗字をフルネームで記入しましょう。

表書きの文字は、用途に応じて濃い黒(濃墨)または薄い黒(薄墨)を使い分けるのが一般的です(*)。お布施では濃墨を用いるのが通常ですが、通夜や葬儀の際に用いる香典袋などでは、悲しみの気持ちを表すために薄墨が使われる場合もあります。

【封筒の裏書き】

封筒の裏面に住所や日付を記載するケースも見られますが、必須とまではされていないようです。地域や寺院の方針によって異なるため、不安な場合は事前に確認しておくと安心して準備が進められるでしょう。

礼儀正しいお布施の封筒の選び方と表書きの書き方を心に留めておけば、敬意と感謝の気持ちを丁寧に届けることができます。

参考:https://www.osohshiki.jp/column/article/569/

金額の書き方は?漢数字の使い方と注意点

お布施の金額を書く際には、「壱」「弐」「参」などの漢数字(大字)を用いる場合があります。これは、改ざん防止の意味合いがあり、冠婚葬祭などの儀礼的な場では古くから用いられてきた慣習です。

宗教的な儀式や丁寧な表現が求められる場面では、漢数字を使うとより丁寧な印象になりますが、地域やお寺によって対応は異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

| 一 | 二 | 三 | 五 | 六 | 七 | 八 | 十 | 千 | 万 |

| 壱 | 弐 | 参 | 伍 | 六 | 七 | 八 | 拾 | 仟 | 萬 |

例えば、10,000円であれば「金壱萬圓」、30,000円なら「金参萬圓」と記載します。「也(なり)」をつけて「金壱萬圓也」とする場合もありますが、必須ではありません。

また、数字を書く際には「四(し)」や「九(く)」といった、死や苦を連想させる数字を避ける傾向もあります。地域や宗派によって異なるため、不安な場合はあらかじめ確認しておくと、落ち着いて対応することが可能です。

封筒の表書きとともに、金額の書き方にも心を込めることで、より丁寧な印象を相手に伝えることができます。

お札の包み方と奉書紙のマナー

お布施に添えるお札を包む際は、丁寧な所作が大切にされます。

お札は、奉書紙の中央よりやや左側に置き、折らずに包むのが一般的です。包む際は、左側から折り始め、右側を重ねることで弔事の形式に則った包み方になります。宗派や地域によって若干の違いがあるため、迷不安な場合はお寺や詳しい方にあらかじめ尋ねておくのが賢明です。

奉書紙の折り方にはいくつかの流儀がありますが、弔事では「下→上→左→右」や「右→左→下→上」などがよく用いられます。宗派や地域の慣習によって異なる場合があるため、迷った際は事前にお寺や経験者に確認しておくと良いでしょう。

奉書紙自体は、正式な場面で使われることが多いため、しわや汚れのない状態で準備することが望ましいとされています(*)。サイズはお札をきちんと包める大きさを選び、角を整えて包むことで、整った印象につなげることが可能です。

新札の使用については、香典では「不幸を予期して準備していた」と捉えられることから避けるのが一般的ですが、お布施の場合には明確な決まりがあるわけではありません。

こうした細かな配慮は、僧侶や寺院に対する感謝の気持ちを形にする一つの手段とされています。形式にこだわりすぎる必要はありませんが、心を込めて丁寧に準備することがなによりも大切です。

参考:https://www.e-sogi.com/guide/14842/

お布施を渡す前に…敬意と感謝を伝えるマナーを解説

お布施を渡す際は、マナーも大切な要素です。感謝の気持ちを表すと同時に、相手への敬意を示し、僧侶やお寺と良好な関係づくりにもつながります。

供養や法要の当日に慌てないようにするためにも、「香典」と「お布施」の違いや、それぞれの基本的なマナーを事前に確認しておくことが大切です。

適切な渡すタイミングとは

一般的にお布施は、法要が始まる前か終了後に渡すのが適切であるとされています。法要が始まる前に渡す場合は、僧侶への挨拶の際にお布施を渡すのが一般的です。終了後に渡す場合は、法要がすべて終了し、僧侶が落ち着いたタイミングで渡すのが望ましいといえます。

声をかける際は、まずは感謝の意を伝えることが大切です。「本日はお忙しい中、ありがとうございました」などの言葉を添えることで、敬意と感謝の気持ちが伝わります。続けて、「お布施をお渡ししたいのですが、よろしいでしょうか」と丁寧に申し出ましょう。僧侶が受け取った際には、改めて「ありがとうございます」と感謝の気持ちを伝えると、礼儀正しい印象につながります。

お布施は単なる金銭のやり取りではなく、心からの感謝と敬意を表す重要な行為です。適切なタイミングと丁寧な声のかけ方を意識することで、より真心のこもったやり取りができるでしょう。

袱紗の使い方と渡し方の作法

袱紗(ふくさ)は、お布施を渡す際の重要なアイテムであり、礼儀作法を示すために使用されます。失礼な印象を与えないためにも、袱紗の正しい使い方を理解することが大切です。

【袱紗(ふくさ)の種類】

袱紗には主に二つ折りのものと風呂敷タイプのものがあります。

【袱紗(ふくさ)の使い方】

袱紗を広げて中央にお布施袋を置き、四方を折り畳んで包みます。

【袱紗(ふくさ)の色】

慶事の場合は明るい色、弔事の場合は地味な色を選ぶのが一般的です。

お布施は、渡し方にも作法があります。当日までに時間を作り、手順を確認しておくと安心です。

- お寺や僧侶の前に着いたら、まず一礼をしてから袱紗を取り出します。

- 袱紗を静かに開き、中のお布施袋を取り出してから袱紗を畳みます。このとき、袱紗を畳んでから手元に置くか、脇に抱えてお布施袋を両手でしっかり持ち、僧侶に向けて差し出します。

- お布施袋を差し出す際は、無言にならないよう簡潔に一言添えるのが礼儀です。「このたびはよろしくお願いいたします」など、静かに感謝を表す言葉を用いると丁寧な印象になります。

この一連の作法は、単に形だけのものではなく、相手に対する敬意と感謝を示す手段です。特に初めてお布施を渡す場合は事前に練習しておくと、当日慌てることなくスムーズに渡せるでしょう。

香典との目的や書き方の違いを理解しておく

お布施と香典は、どちらも仏教に関連した金銭のやりとりですが、その目的や使用される場面には明確な違いがあります。

| 項目 | お布施 | 香典 |

| 目的 | 僧侶や寺院への感謝・供養のための謝礼 | 故人の霊前への供養、遺族への弔意と助け合いの気持ち |

| 渡す相手 | 僧侶(読経や戒名をいただく際など) | 喪主・遺族 |

| 使用する場面 | 法要(四十九日、一周忌など)・葬儀・お盆・お彼岸 | 通夜・葬儀・告別式など |

| 封筒の表の書き方 | 御布施、お布施(*) | 「御香典」「御霊前」「御仏前」など |

| 薄墨の使用 | 通夜・葬儀では薄墨が一般的 | 基本は濃墨(筆ペンや毛筆) |

お布施と香典の違いを理解することは、正しいマナーを守る上で重要になります。お布施を渡す際には、その背景にある意味を理解し、適切な作法を心掛けることが大切です。

参考:https://www.osohshiki.jp/column/article/917/

お布施に関するよくある疑問と対応のポイント

お布施は、宗教的な儀式や法要などの場面で用いられることが多く、その扱い方やマナーは、地域や寺院ごとの習わしによって異なる場合があります。そのため、「この場合どうするのが適切なのだろう?」「書き方はどうしたら良いの?」と戸惑う人も少なくないでしょう。

そこで本章では、実際によくある疑問を取り上げながら、状況に応じた対応のポイントを解説します。

直接渡せないときは?郵送する際の礼儀と心配り

お布施は従来、対面で手渡しするのが一般的とされてきました。そのため、郵送が失礼にあたるのではと不安に感じる方もいるかもしれません。

しかし、遠方に住んでいる、またはどうしても都合がつかない場合など、やむを得ない事情がある場合には郵送も選択肢に入ります。この場合、事前にお寺に連絡を取り、郵送が可能か確認を取ることが重要です。郵送する際は、丁寧な手紙を添えることをお勧めします。手紙には、法要の依頼や感謝の言葉を記載し、直接お渡しできないことへのお詫びも記載すると良いでしょう。

お布施を郵送する場合は、法律で定められた方法である「現金書留」を利用する必要があります。通常の郵便やレターパックでは現金を送れないため、必ず現金書留を選ぶことが大切です(*)。現金書留は、安全に現金を送るための郵便サービスで、万が一の紛失や盗難に備えて補償もついています。封筒には、お布施としての表書きをし、敬意を表すために奉書紙で包むと良いでしょう。これにより、郵送であっても、できる限りの礼儀を尽くすことができます。

郵送でお布施を渡すことは、やむを得ない事情がある場合には認められるケースもあります。ただし、事前にお寺に連絡し、郵送が可能かどうかを確認しておくと安心です。状況に応じて、最適な方法を選択し、心のこもった対応を心がけましょう。

参考:https://www.vvgift.jp/biz/blog/i0033

複数の僧侶が来られる場合|表書きの書き方や渡し方は?

僧侶が複数名来られる場合のお布施の渡し方は、寺院の慣習や地域性によって異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。法要を主導する住職がいる場合は、その方にまとめてお布施を渡すケースもあります。

一方で、僧侶ごとに個別の封筒を用意して渡す場面も見られますが、地域や寺院の方針によって対応が分かれるケースも珍しくありません。あらかじめ確認しておけば、落ち着いて対応できるでしょう。

地域や宗派の慣習によっては、僧侶一人ひとりに対して個別にお布施を用意することもあります。必要に応じて複数枚の封筒を用意し、それぞれに「御布施」と記したうえで丁寧に渡しましょう。封筒に渡す側の名前を記しておくと、後日の確認がしやすくなります。

いずれの対応が適切かは、事前にお寺に確認しておくのが確実です。複数の僧侶が関わってくださることへの感謝を忘れず、誠意ある対応を心がけましょう。

喪主以外の家族が渡してもいいの?

お布施は、僧侶に対する感謝の気持ちを表す大切な行為であり、通常は喪主が直接渡すことが多いといえます。

しかし、お布施は、必ずしも喪主だけが渡さなければならないわけではありません。特に、喪主が高齢であったり、身体的な理由で動けない場合など、喪主が直接お布施を渡せない事情がある場合は、他の家族が代理で渡すケースもあります。不安な場合は、あらかじめお寺に相談しておくと良いでしょう。

喪主以外の家族がお布施を渡す場合は、事前に誰が渡すかを決めておくとスムーズです。渡す際は喪主の意向を汲み、丁寧に感謝の言葉を添えることが大切になります。

また、喪主以外の家族が渡す場合でも、封筒や袱紗の選び方、表書きの書き方は通常通り従うことが必要です。きちんとしたマナーを守ることで、喪主の代わりとしての責任を果たすことができます。

渡す際は、法要の進行を考慮し、タイミングを間違えないようにしましょう。一般的なタイミングは、僧侶が到着した直後や法要の終了後。これらの心配りにより、僧侶への敬意が伝わり、法要がより心のこもったものになります。

特に、家族間で役割分担を明確にし、全員が同じ意識で法要に臨むことが、円滑な進行に繋がります。喪主以外の家族が渡す際には、こうした点を意識し、心を込めた対応を心がけましょう。

まとめ|お布施の書き方とマナーを押さえて心のこもった法要を

お布施の書き方や金額については、初めての方にとって戸惑うことも多いものです。しかし、基本的なマナーや一般的な目安を知っておくことで、安心して準備を進められます。封筒の選び方や表書きの書き方、渡し方の所作などを丁寧に整えることで、気持ちを込めたお布施として、相手への敬意や感謝を表すことができるでしょう。

また、地域やお寺の慣習によって対応が異なる場合もあるため、迷った際には事前に確認したり、親族に相談したりするのも一つの方法です。

形式にとらわれすぎず、相手を思いやる気持ちを大切にしながら、心のこもったご供養ができるといいですね。

関連する記事

買う とどける

様々なサービスを購入する

Comment

また、日本葬祭アカデミー教務研修室にて「葬祭カウンセラー」資格を取得し、エンディング領域における専門性を活かした取り組みを進めている。

関連記事一覧を見る