法事・法要

お布施の金額と封筒の書き方:初めてでも失敗しないためのマニュアル

お布施の金額や封筒の書き方は、多くの方が迷うものです。特に初めてお布施をされる方にとっては、適切な金額の選び方や正しい封筒の書き方を理解するのは難しいでしょう。しかし、基本的なマナーを理解しておけば、安心して葬儀や法事、回忌法要の日を迎えられます。

今回は、お布施の基本的な意味や目的から、宗教や地域による違い、さらには金額の決め方や封筒の書き方のマナーまでを解説します。

この記事を読むことで、お布施に関する悩みを解決し、お寺に感謝の気持ちをしっかりと伝えられるようになります。ぜひ、正しい知識を身につけて、心温まるお布施の準備を進めましょう。

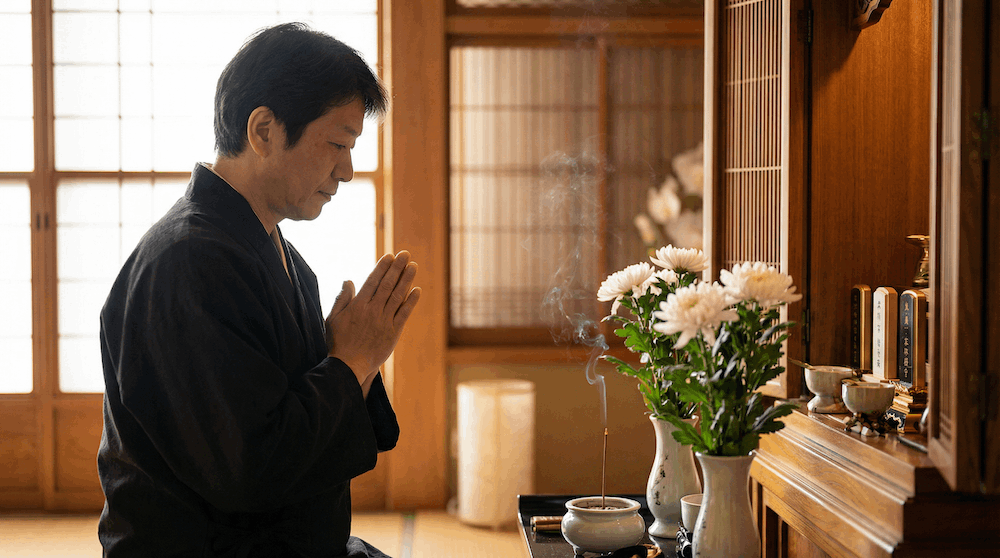

お布施とは何か?

お布施の金額や封筒の書き方は多くの人が気にするポイントですが、そもそものお布施の意味や目的を知っておくことで、マナーへの理解も深まります。

安心して準備を進められるよう、まずはお布施の基本的な情報を整理しましょう。

基本的な意味と目的

お布施は、仏教に基づき、寺院や僧侶に金銭や物品を施す行為です。単なる寄付とは異なり、信仰や感謝の気持ちを表す実践的な行いとして広く認識されています。

お布施の目的は、主に以下の通りです。

- 寺院の維持管理や運営の支援

- 僧侶の生活や修行の支援

- 信者が功徳を積むための修行としての実践

- 葬儀や法要の文脈では、故人への供養や先祖への感謝の気持ちを込めて渡されることがある

また、お布施は葬儀や法要の際に行われることが多く、これらの宗教儀式を通じて、あらためて仏教の教えや信仰について思いを巡らせる機会になる場合もあります。家族や地域社会とのつながりを、再認識する機会となるケースもあるでしょう(※)。

お布施は単なる金銭のやりとりではなく、人と人との関係性を見つめ直すきっかけにもなり得ます。

※参照:https://goenn.co.jp/know/memorial-service/%E6%B3%95%E4%BA%8B%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F%E6%B3%95%E8%A6%81%E3%82%84%E8%91%AC%E5%BC%8F%E3%81%A8%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%AE/

宗教や地域による金額などの違い

お布施は、日本における仏教の信仰行為の一つですが、宗派や地域によってその意味や金額、渡し方に違いが見られます。

まず、お布施の宗派ごとの違いとして、たとえば浄土真宗では、お布施は阿弥陀如来への感謝を表す行為とされ、僧侶や寺院への謝礼とは位置づけられていません。一方、禅宗では、お布施の行いが仏教の六波羅蜜(ろくはらみつ)の一つとして位置づけられており、修行の一環とされているようです。こうした考え方では、お布施は自己中心的な執着を手放すための実践として捉えられることがあります。

また、地域によっても違いが見られます。お布施の金額や渡し方・封筒の書き方には、宗派や寺院との関係性、法要の種類などに応じた「一般的な相場」はあるものの、最終的な判断は地域の慣習や個別の事情によって変わることが多く、一概に統一された基準とは言い切れません。

さらにお布施は、季節や行事によっても変化が見られます。たとえば、お盆や年忌法要など、特別な機会には通常より高額になるケースもあります。

お布施は宗派・地域・時期などによって多様な側面を持っており、形式的な正解が一つではありません。相手への敬意を大切にしつつ、それぞれの背景や習慣を理解して適切に対応することが大切です。

お布施の金額の決め方

お布施の金額に明確な料金表はなく、宗派や寺院との関係性、地域の慣習などによって異なります。そのため、「どのくらいの金額を包めば、失礼にあたらないのか」と悩む方も多いでしょう。

ここからは、一般的に知られている金額の目安や、その背景にある考え方、さらに金額を決める際に参考にできるポイントを紹介します。

一般的な相場とその背景

お布施の金額は、地域や宗派、寺院との関係性、さらには法要や葬儀など行事の種類によっても異なります。一般的な相場としては、法要で1万円から5万円程度、葬儀では10万円から50万円程度が目安とされるケースが多いようです。

この相場の背景には、日本の伝統的な習慣と、僧侶や寺院に対する感謝の気持ちを示すという文化的な側面が影響しています。特に、地域ごとの習慣や寺院の方針によっても異なるため、事前に確認することが重要です。しかし、お布施は金額そのものよりも、施す側の気持ちや意義が重視されます。そのため、無理のない範囲で心を込めて行うことが大切です。

また、近年では、インターネットや書籍、葬儀社などが提供する情報から、お布施の金額の目安を知ることができます。ただしこれらの情報は、金額を検討する上での参考にはなりますが、あくまで一般的な目安であることは理解しておきましょう。

お布施の金額は、地域や宗派、寺院との関係性などによって異なります。不安な場合は、菩提寺や親戚、地域の檀家の方に相談したり、葬儀社に尋ねたりするなどし、直接確認しておくと確実です。

金額を決める際の考慮点

お布施の金額を決める際には、いくつかの重要な考慮点があります。第一に、個々の経済状況を考慮することが大切です。お布施は感謝の気持ちを表すものであり、無理のない範囲で金額を設定することが望ましいとされています。

また、寺院や宗派によって推奨される金額が異なる場合もあるため、事前に確認することが大切です。金額を決める際には、「死」や「苦」を連想させる四や九のつく金額は避けるのがマナーとなっています。

次に、地域の習慣や風習も参考にする価値があります。同じ宗派であっても、地域によっては一般的な金額の相場が異なることがあるので、親戚や地域の人々に相談するのも一つの方法です。

さらに、何のためにお布施をするのか、その目的を明確にすることも考慮しましょう。たとえば、納骨や四十九日法要・一周忌などの回忌法要、葬儀の際のお布施と寺院の維持費を目的としたお布施では、意味合いや期待される金額が異なることがあります。こうした目的を理解することで、適切なお布施の金額を決定しやすくなるでしょう。

最後に、寺院や僧侶に対する感謝の気持ちをどう表現するかも考慮に含めることが重要です。金額だけでなく、感謝の言葉や態度も、気持ちを伝える大切なポイントになります。

お布施の金額には明確な決まりはないことが多く、行事の内容や寺院との関係性、地域の慣習などを踏まえて判断されるケースが一般的です。判断に迷う場合は、直接寺院に相談して確認するのが確実です。

お布施の書き方とマナー

お布施は金額だけでなく、包み方や渡し方、封筒の書き方にも細やかな配慮が求められます。

書き方やマナーを誤り失礼になってしまうことがないよう、正しいお布施袋の書き方や、渡すときの作法といった注意すべきポイントについて確認しましょう。

封筒の選び方と書き方の準備

お布施を包む際の封筒選びは、慎重に行うことが重要です。一般的には、白無地の封筒や奉書紙を用いることが多い一方で、地域や宗教によっては特定の色やデザインの封筒が推奨されることもあります。お布施用の封筒選びでは、相手への敬意を示すために、シンプルで清潔感のあるものを選ぶことが大切です。

封筒にはまず、内袋に金額を記入し、その上で外袋に表書きを書くという手順を基本にしましょう。内袋の書き方は、金額や住所、氏名を記載するのが一般的とされていますが、地域や寺院によって異なる場合もあります。外袋には「お布施」と表書きをし、氏名を添えるケースもあるので、書き方に迷う場合は、事前にお寺に確認すると確実です。文字は楷書で丁寧に書き、筆ペンや毛筆を使うと、より格式ある印象になります。

封筒に入れる現金は、新札を用意するのが理想です。新札が手に入らない場合は、できるだけ綺麗な紙幣を選び、アイロンをかけて折り目を整えると良いでしょう。

奉書紙の役割と包み方のポイント

奉書紙は、儀式や仏事で使用されることが多い、格式のある和紙のひとつです(※)。古くから文書や贈答品を包む際に用いられ、現在でもお布施や香典などを丁寧に包む際に選ばれることがあります。これは、丁寧な気持ちや敬意を示す手段として用いられており、伝統的な風習として広く浸透しているためです。特に宗教的な儀式など、厳かな場面では、格式を重んじる意味でも奉書紙が好まれる傾向にあります。

奉書紙でお布施を包む際は、まず奉書紙の中央にお金を入れた中袋を置きます。次に、中袋を包むように紙を折っていきます。

- まず、紙の左側を中袋の右端に合わせて折ります。

- 次に、右側を左端に合わせて折ります。

- 下側を中袋の下端に合わせて折ります。

- 最後に、上側を下側に重ねるように折ります。

宗教的な場面で奉書紙の色を選ぶ際は、清潔感や礼儀を表す意味で、白がよく用いられます。

お布施に奉書紙を適切に使用することで、伝統的な礼儀作法を守りつつ、心からの感謝の気持ちを丁寧に表現することが可能です。奉書紙の使い方を理解しておけば、葬儀や法事などの重要な場面で役立つでしょう。

※参照:https://www.e-sogi.com/guide/14842/

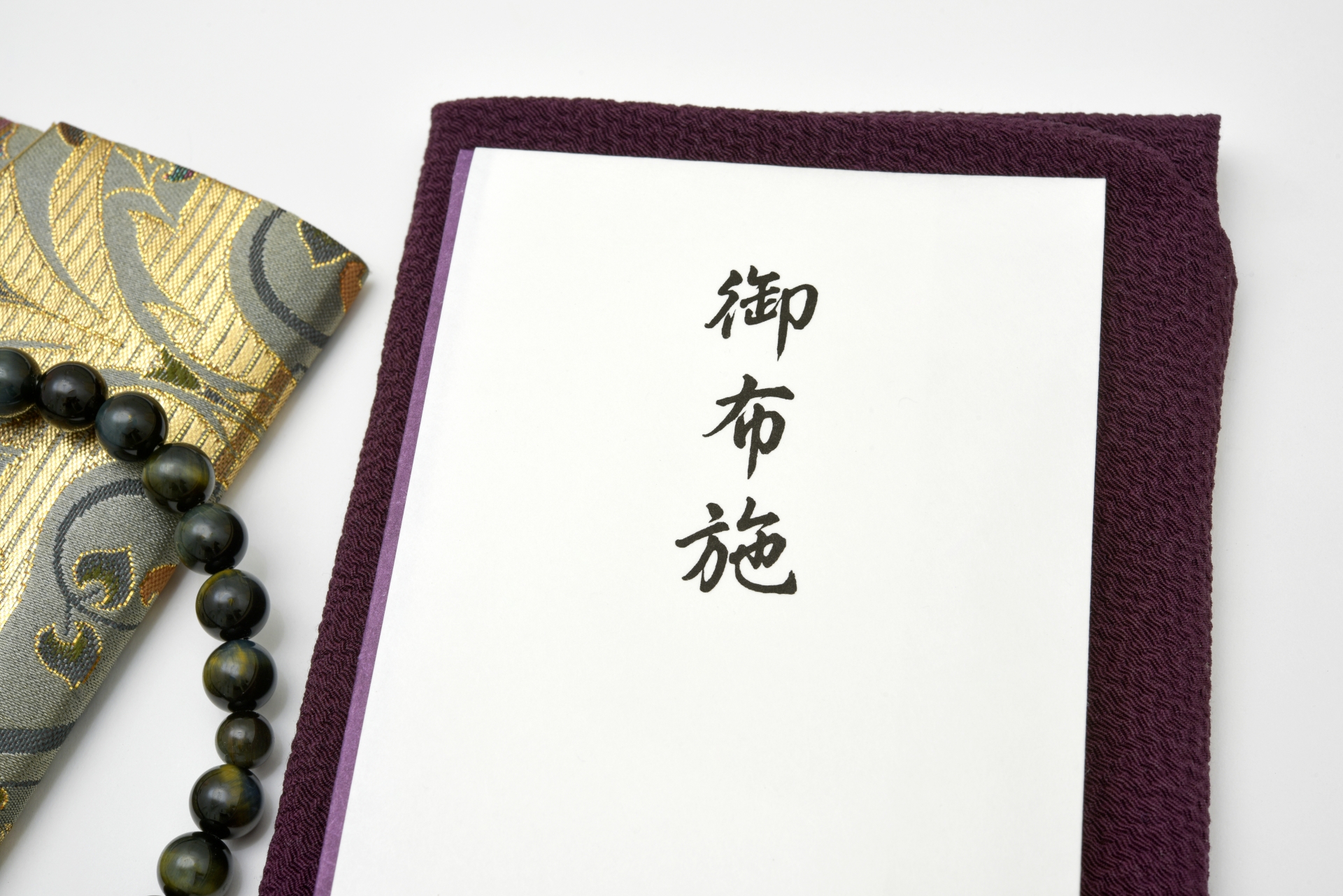

表書きの書き方と注意点

表書きの書き方は、お布施を渡す際に非常に重要な役割を果たします。まず、お布施の表書きには、「御布施」または「お布施」と書くのが一般的です(※)。宗派によっては、法要の際に読経や戒名を授けていただいたお礼とは別に、お供え物として金銭をお渡しすることがあり、その場合は「御供物料」とする場合もあります。地域や寺院の慣習によって書き方が異なる場合があるため、心配な場合は事前に確認しておくと安心です。

表書きは縦に記載するのが一般的で、筆ペンや毛筆を使って丁寧に書くと、より丁重な印象を与えます。ただし、書き方や使用する言葉は宗派や地域によって異なる場合があるため、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。

また、表書きの書き方の注意点として、文字の大きさやバランスに気をつけることが挙げられます。文字が封筒の中心に配置されているか、均等に配置されているかを確認し、見栄えを整えましょう。

さらに、誤字や脱字がないかを確認することも重要です。一度書き始めてしまうと修正が難しいため、下書きを用意してから書くと失敗を避けやすくなります。

お布施の封筒は、表に「御布施」などの表書きを、裏に差出人である自分の名前を記載するのが一般的です。名前は、封筒の裏面左下、または中央下部に書くのが丁寧とされています。文字が目立ちすぎないよう配慮し、中央より少し下に配置してバランス良く書くと良いでしょう。

最終的に、お布施を渡す際の礼儀として、表書きを清潔で見やすい状態に保つことが求められます。雨の日などは封筒が濡れないように注意し、持ち運びの際にも丁寧に扱うことが大切です。これらのポイントを押さえることで、表書きの書き方は単なる文字ではなく、受け手に対する敬意を示す一つの手段となります。

※参照:https://www.famille-kazokusou.com/magazine/after/628

お布施を渡す際の金額や書き方の注意事項

お布施を渡す際には、金額だけでなく、封筒の書き方や渡し方などにも配慮が必要です。僧侶や寺院への敬意を示すためにも、マナーを押さえて丁寧に対応することが欠かせません。

万が一の失敗を避けるためにも、お布施の金額や封筒への書き方を事前に確認しておきましょう。

金額や封筒の書き方

お布施の金額や封筒を書く際は、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。

- 清潔な封筒を使い、丁寧な書き方を心がける

封筒は事前に準備し、折り目や汚れのない清潔なものを使いましょう。表書きには、筆ペンや毛筆を使って丁寧に書くのが望ましいとされています。金額や名前については、地域や寺院の慣習によって異なる場合があるため、記載の有無や形式について事前に確認しておくと安心です。 - 金額の数字の書き方:お布施の金額を書く際には、「壱」「弐」「参」「萬」などの旧字体(大字)がよく用いられます。例えば、三万円であれば「金参萬円」、十万円であれば「金壱拾萬円」と書きます。これは改ざん防止の意味もあり、特に格式を重んじる場ではこの表記が選ばれることがよくあります。ただし、地域や状況によっては、略式の漢数字が使われるケースもあるため、心配な場合は事前に確認しておくと安心です。

これらの点を押さえることで、敬意をしっかりと伝えつつ、円滑なやりとりが可能になります。

感謝の気持ちを伝える渡し方のマナー

お布施を渡す際は、僧侶や寺院への敬意を込めたマナーとタイミングを意識することが大切です。

- 静かで落ち着いた態度を心がける

正式な宗教行事の場では、静かで丁寧な態度で対応することが基本です。服装や所作にも気を配り、儀式の趣旨を尊重する姿勢が求められます。 - 切手盆や袱紗に包み、丁寧に差し出す(※): 直接手渡すのではなく、切手盆や袱紗(ふくさ)を使って丁寧に差し出すのが正式な作法です。その際、「本日はよろしくお願いいたします」や「お世話になりました」といった感謝の言葉を添えることで、より誠意が伝わります。

- 渡すタイミングは柔軟に対応

お布施を渡すタイミングは、法要や儀式の前に渡すのが一つの目安とされています。開始前に渡すことで、僧侶側が心づもりをしやすくなります。ただし、儀式の流れや僧侶の都合によっては終了後に渡すことも失礼にはあたりません。心配な場合は、前もって確認しておきましょう。

これらのポイントを踏まえれば、お布施を通じて、感謝の気持ちをしっかりと伝えることができます。

※参照:https://www.syukatsu-souzoku.jp/columns/81

お布施に関するよくある質問

お布施の準備では、金額やタイミング、封筒の書き方など、判断に迷う場面が多いものです。デリケートなテーマなので、周囲に相談しづらいと感じる方もいるでしょう。

そこでここからは、お布施に関するよくある疑問を取り上げ、一般的な傾向や対応例をご紹介します。安心して準備を進めるための参考にしてください。

寄付とどう違う?共通点と違いを整理

お布施と寄付は、どちらも金銭や物品を提供する行為ですが、その目的や背景には明確な違いがあります。以下にそれぞれの特徴を箇条書きで示します。

〈お布施について〉

- 主に仏教における宗教的な行為として行われます。

- 主に僧侶や寺院に対して、感謝や敬意を表す目的で行われる金銭的な提供です。

- 仏教の教えや活動を支援することを目的としています。

- 宗教的な儀式や法要の際に行われることが多いです。

- 金額は決まっておらず、個人の意思や状況に応じて自由に決められます。

〈寄付について〉

- 宗教的な場面で行われることもありますが、特に日本においては、福祉活動や災害支援など社会貢献を目的とするケースが多く見られます。

- 慈善団体やNPO法人、教育・医療機関など、さまざまな団体に対して支援の意図で行われることが多いです。ただし、宗教法人に対する寄付も含まれることがあります。

- 社会の福祉や発展を支援することを主な目的としています。

- 特定のプロジェクトや活動を支援するために行われます。

このように、お布施は宗教的な側面が強く、寄付は社会貢献を目的とした行為です。そのため、両者は同列には扱えませんが、「他者や社会に役立ちたい」という気持ちが根底にあるという点では共通していると言えます。

お布施や寄付は、その目的や背景を理解した上で、自分の意思に沿った形で行うことが大切です。

香典との違いとは?

お布施と香典は、どちらも宗教的な儀式に関連する金銭のやり取りですが、その目的や性質には明確な違いがあります。以下に、両者の特徴を箇条書きでまとめます。

〈お布施について〉

- 僧侶や寺院に対する感謝や支援の気持ちを表すために行います。

- 主に法要やお経を読んでもらう際に渡されます。

- お布施は現金で渡すのが一般的ですが、寺院によっては事前の相談に応じて、他の方法での対応が求められることもあります。

- お布施は寺院や僧侶が喜ぶ品物(例:日用品や食材)を供えることもあります。

- 品物をお布施として考えている場合は、事前に寺院や僧侶に相談して確認を取っておくと安心です。

- 宗教や地域によって異なる習慣があるため、相手の信条や習慣を尊重します。

〈香典〉

- 故人を悼むために葬儀や法事の際に遺族に渡す金銭です。

- 遺族の経済的負担を軽減することを目的としています。

- 基本的に現金で渡すのが通例です(※)。

- 表書きや包装には一定のマナーがあり、特に通夜や葬式では、悲しみの涙で墨が薄まったという意味合いから、薄墨で書くのが一般的です。ただし、四十九日法要や一周忌などの回忌法要では、事前に日程が決まっているため、通常の濃い墨で書きます。

- 四十九日を境に表書きが「御霊前」から「御仏前」に変わるなど、宗教や地域によって細かな違いが見られるため、事前に確認しておくと安心です。

お布施と香典のいずれを渡す場合でも、相手の立場や文化を理解し、丁寧な心遣いを示すことが大切です。こうした金銭のやり取りは、単なる物質的な支援ではなく、感謝と敬意を形にする行為であることを常に忘れないようにしましょう。

※参照:https://www.e-sogi.com/guide/5863/

まとめ|お布施の金額と封筒の書き方で押さえたいポイント

お布施の金額や封筒の書き方は、多くの方が悩むポイントです。しかし、いくつかの基本的なマナーとポイントを押さえるだけで、安心して感謝の気持ちを伝えることができます。

まず、お布施の金額は地域や宗教によって相場が異なるため、周囲の人に相談してみるのが一つの方法です。次に、封筒はシンプルで正式なものを選び、丁寧な書き方を心がけましょう。何よりも大切なのは、感謝の気持ちを伝えることです。

この記事を参考に、お布施の準備をスムーズに進めましょう。もし疑問点があれば、事前にお寺や専門家に相談しておくことをおすすめします。正しい知識を身につければ、心温まるお布施を届けられます。

関連する記事

買う とどける

様々なサービスを購入する

Comment

また、日本葬祭アカデミー教務研修室にて「葬祭カウンセラー」資格を取得し、エンディング領域における専門性を活かした取り組みを進めている。

関連記事一覧を見る