法事・法要

初心者必見!法要とは何か?法事との違いと種類・マナーを解説

大切な方を偲ぶために欠かせない法要とは?どんなものなのでしょうか。

法要という言葉は聞いたことがあっても、「法要とはどういう儀式なのか」「法要と法事は何が違うのか」「準備はどのように進めればよいのか」——こうした疑問を抱く方は少なくありません。

この記事では、法要とは? 故人を供養するための儀式を指し、法事はその儀式に会食などを加えた一連の行事を表すという違いを整理します。さらに、法要の基本から、準備の流れ、参列時のマナーまでも解説。

この記事を読めば「法要とは?」に関する疑問や不安が解消され、故人を偲ぶ大切な時間を安心して迎えられるでしょう。

法要とは?一般的な意味と概要

法要とは、故人を追悼し、その冥福を祈るために行われる仏教の儀式を指します。特に日本においては、仏教の伝統に基づき、故人の死後一定の期間ごとに行われることが一般的です。法要は、故人の魂を供養し、安らかに成仏できるよう祈りを捧げる場であると同時に、遺族や親族が集まり、故人の思い出を共有する機会ともなります。

法要の起源は古く、仏教の教えに基づいたものです。仏教では、亡くなった人の魂は一定期間を経て輪廻転生すると考えられており、その間に供養を行うことで故人が安らかに次の生を迎えられるようにします。このように法要は、故人の冥福を祈ることを主な目的とした仏教の儀式です。あわせて、親族が集まり故人を偲ぶことで思い出を分かち合い、家族同士のつながりを感じる機会にもなります。

一般的な法要の形態としては、僧侶を招いて読経を行い、その後にお墓参りや会食をすることが多いです。読経は故人の供養の中心的な要素であり、僧侶の声に合わせて参列者も手を合わせて祈りを捧げます。この儀式を通じて、故人との絆を再確認し、心の整理をつけることが可能です。

法要はまた、故人の死後における家族や親族の関係を再構築する場ともなります(※)。現代社会では、家族が遠く離れて暮らすことも多く、法要は久しぶりに顔を合わせる貴重な機会です。法要を通じて故人を偲ぶだけでなく、家族同士の絆が深まることも期待されます。

以上のように、法要は仏教的な儀式であると同時に、文化的な行事としての側面も持ち合わせています。故人を偲ぶだけでなく、残された人々が心を通わせる大切な時間として、多くの人にとって意義深いものとなるでしょう。

※参照:https://tue.oumiitimonji.com/apps/note/memorial-service/the-significance-and-preparation-of-a-buddhist-memorial-service/

法要とは何か|一般的な意味や法事との共通点を紹介

「法要」と「法事」は、故人を供養する際に使われる言葉ですが、この二つは厳密には異なる意味を持っています。ここからは、それぞれの意味と違いについて、詳しく解説しましょう。

法要と法事は似た意味で使われることもありますが、一般的には区別されます。

- 法要:僧侶による読経や焼香など、故人の冥福を祈る仏教儀式そのものを指す場合が多い

- 法事:法要に加えて会食(お斎)や親族の集まりなどを含む行事全体を指す場合が多い

つまり、「法事の中に法要が含まれている」と理解するとわかりやすいでしょう。ただし、地域や宗派によっては言葉の使い分けが曖昧な場合もあります。

法要とは?故人を供養する儀式とその意義

法要は単なる儀式ではありません。そこには、故人を偲ぶという行為にとどまらない、大切な目的と意義があります。ここでは、法要が持つ二つの重要な側面について解説します。

故人を偲ぶための時間

法要は、故人を偲び、その生涯を振り返るための時間を提供します。この時間は私たちに、亡くなられた方との思い出を心に刻み、感謝の意を表す大切な機会です。故人との関係が深い人々が集まり、個々の思い出を語ることによって、故人の存在が改めて実感され、心の整理が行われます。法要の中で行われる読経やお焼香は、故人の魂の安らぎを願うだけでなく、参列者自身が心を落ち着け、日常生活の中で忘れがちな大切な人とのつながりを再確認する場にもなるでしょう。

また、法要を通じて、故人の価値観や人生哲学を再認識することができ、それが残された者たちの生き方に影響を与える場合もあります(※)。故人がどのような人であったかを振り返ることで、その生き方や思いを改めて心に刻むことが可能です。こうした時間は、残された人にとって自身の生き方を見つめ直すきっかけとなり、今後を考える上での支えになる場合もあります。単なる追悼の場を超え、生きている者たちがより良い人生を送るための大切な指針ともなるでしょう。

法要は故人を偲ぶだけでなく、残された者たちが心を一つにし、自らの人生を豊かにするための大切な時間を提供します。故人の思い出を語り合い、その存在を心に刻むことで、私たちは未来に向かって力強く歩んでいけるのです。

※参照:https://tenreisya.co.jp/column/detail/20250303080003/

家族や親族との絆を深める機会

法要は、故人を偲ぶだけでなく、家族や親族が一堂に会する貴重な機会でもあります。日常生活ではなかなか顔を合わせることができない親族も、法要を通じて久しぶりに集まり、近況を報告し合ったり思い出話に花を咲かせたりします。こうした交流を通じて、お互いの絆を再確認し、家族の絆をより強固にすることができるでしょう。

また、法要は世代を超えたコミュニケーションの場ともなり、年長者から若い世代に家庭の歴史や価値観を伝える絶好の機会でもあります。特に、地域や家族の伝統的な風習を共有することで、次の世代にその大切さを伝えることが可能です。

法要は単なる儀式に留まらず、家族や親族の絆を深める重要な役割を果たしています。久しぶりに集まった家族でゆっくりと話す時間を設けることで、お互いの近況を知り、より良い関係を築くきっかけとなるでしょう。

法要とはいつ行うもの?主な種類と時期

法要には、故人を偲び、供養するための様々な種類があります。ここでは、一般的に行われる年忌法要を中心に、それ以外の目的で行われる法要についてもご紹介します。

年忌法要とは

年忌法要は、故人の命日を基にした追悼の行事で、仏教における重要な儀式の一つです。年忌法要は、故人の冥福を祈り、遺族や親しい人々が集まって故人を偲ぶ場として開催されます。主に三回忌、七回忌、十三回忌、三十三回忌などが一般的に行われますが、これらの年数は宗派や地域によって異なる場合があります(※)。

三回忌は、故人が亡くなってからおおむね満2年後に行われる年忌法要です。仏教の多くの宗派では、亡くなった翌年を一周忌とし、そのさらに翌年を三回忌と数えるのが一般的となっています。ただし、数え方や時期は宗派や地域によって異なる場合もあるため、実施にあたっては菩提寺や親族に確認すると安心です。

この法要は、故人が成仏し、安らかな世界で過ごしているようにと祈る場となっています。次に、七回忌は、三回忌から4年後の満6年目に行われ、こちらも重要な節目です。

十三回忌や三十三回忌は、やや間隔が長くなりますが、故人を忘れずに思い続けるための大切な機会となります。特に三十三回忌は、故人が成仏し、個別の魂から家族を見守る存在になると考えられているものです。そのため、三十三回忌をもって年忌法要を一区切りとする家庭もあります。

年忌法要は、遺族だけでなく、故人と縁のあった人々が集まり、故人の思い出を語り合う機会です。法要の際には、僧侶を招いて読経を行い、故人のために供養を捧げます。これにより、残された者たちは故人への感謝の気持ちを新たにし、自分自身の人生を見つめ直す機会ともなるのです。

このように年忌法要は、故人への敬意と感謝を表し、遺族や関係者の心の安らぎを得るための重要な宗教的行事となっています。それぞれの年忌法要が持つ意味を理解し、大切に実施することが、故人との絆を深めることにつながるでしょう。

※参照:https://www.e-sogi.com/guide/25293/

年忌法要以外に行う法要とは

年忌法要以外にも、特定の目的や状況に応じて行われる法要があります。

たとえば、亡くなってから七日ごとに行われる「忌日法要(きにちほうよう)」や、複数の故人の法要を一度に執り行う「併修(へいしゅう)法要」、出生前に亡くなった子どもを供養する「水子供養(みずこくよう)」などです。また、神道においては、祖先や故人の霊を慰めるための「御霊祭(みたままつり)」が行われることもあります。

これらの法要は、特定の宗教や文化、あるいは個別の家族の事情に基づいて開催されることが多く、通常の法要とは異なる形式や儀式を伴う場合があります。参加者は、その意味や背景を理解し、故人やご先祖様への敬意を示すとともに、家族との絆を深める機会とすることが可能です。

法要とは?当日の一般的な流れと準備のポイント

法要を執り行う方法や流れは、宗派や地域、家庭の慣習によって異なります。ただし、一般的には「僧侶による読経」「焼香」「遺族の挨拶」といった基本的な要素を中心に進められることが多いです。

ここでは、よく見られる法要の流れと、準備を進める際のポイントについて紹介します。

法要当日の流れ

法要当日は、故人を偲ぶための大切な時間です(※)。その流れは一般的に以下のステップで進行します。

まず、参列者が会場に到着し、受付を済ませます。ここでは、香典を渡したり、記帳を行ったりします。受付が完了したら、指定された席に着席し、法要の開始を待ちましょう。

法要が始まると行われるのが、僧侶による読経です。この時間は、静かに心を落ち着け、故人を思い出す機会となります。読経中に焼香が行われる場合もあれば、読経が終了した後に行われる場合もあり、法要の形式によって異なります。焼香は仏前での礼儀作法の一つで、故人への敬意を表すものです。参列者は順番に立ち上がり、焼香台に向かいます。

焼香が済むと、僧侶からの挨拶や法話が行われることがあります。法話は、故人の人生を振り返り、仏教的な教えを学ぶ時間となるでしょう。その後、遺族からの挨拶があり、参列者に対する感謝の言葉が述べられます。

法要が終了すると、参列者はお礼の品を受け取って順次退場することが多いです。法要の返礼品の渡し方は、宗派や地域の慣習によって異なります。受付や退場時に「即日返し」として当日に手渡す場合もあれば、四十九日法要などの節目にまとめて渡したり、後日郵送する場合も少なくありません。

退場後に会食やお茶会が行われるケースもあり、この場で親族や友人と故人を偲びながら交流を深めます。法要は故人を偲ぶだけでなく、参列者同士の絆を再確認する機会ともなるでしょう。

これらの流れを理解し、適切に準備をすることで、心温まる法要を執り行うことが可能です。

※参照:https://www.aishoden-mie.jp/blog/202503041306291469.html

事前準備のポイント

法要を円滑に進行させるためには、事前準備が不可欠です。まず、日程の決定は参加者の都合を考慮して慎重に行いましょう。次に、会場の予約も早めに行うことが重要です。寺院や会場の空き状況を確認し、必要に応じて人数に応じた広さを選びます。また、僧侶の手配も忘れずに。人気のある僧侶は予約が埋まりやすいため、早めの連絡が必要です。

参加者への案内状の準備も欠かせません。案内状には日時、場所、服装の注意点などを明記し、必要に応じて返信を求めると出欠確認がスムーズです。また、法要後の会食を予定している場合は、メニューの確認や、特別な食事制限がある人への配慮も考慮しましょう。

さらに、供物や花の準備も事前に手配しておくと安心です。供物は故人の趣味や好みに合わせると良いでしょう。法要当日には、受付や進行役を担当する人を決めておくと、滞りなく進行できます。これらの事前準備をしっかりと行うことで、当日を穏やかに迎えることができ、故人を偲ぶ心の余裕が生まれるでしょう。

法要のマナーと注意点

法要に参列する際は、故人やご遺族に失礼のないよう配慮することが求められます。服装や振る舞いには一般的な目安はあるものの、地域や家庭によって違いが見られるため、事前に確認しておくと安心です。ここでは、服装の選び方や当日の振る舞い方について、参考となるポイントを紹介します。

服装のマナー

一般的に、一周忌までは喪服を着用することが多いです(※)。男性はブラックスーツに黒ネクタイ、女性は黒のワンピースやスーツ、アンサンブルなどが一般的となっています。

三回忌以降は、略喪服としてダークグレーや濃紺のスーツを着用することもあります。ただし、地域や家庭の慣習によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。アクセサリーは控えめにし、光沢のあるものは避けましょう。靴やバッグについては、黒が最も多く選ばれる傾向にありますが、濃紺やダークグレーといった落ち着いた色が用いられる場合も少なくありません。いずれの場合も、派手な装飾や光沢の強い素材は避けるのが無難です。夏場であれば、暑さに配慮した素材を選ぶことも大切ですが、カジュアルになりすぎないよう、肌の露出が少ない服装を心がけましょう。

子どもの服装については、年齢に応じたフォーマルな服装を選びます。小さな子どもの服装については、明確な決まりはありませんが、法要の場では派手な柄やキャラクターもの、明るすぎる色は控えられることが多いです。黒やグレー、紺色などの落ち着いた色合いを選ぶと、場の雰囲気に合いやすいでしょう。また、普段着として着慣れているものでも、清潔感のあるシンプルなデザインであれば問題ありません。

法要の服装は、故人やその遺族に対する敬意を示すものであり、参加者全体の雰囲気を尊重する役割も果たします。身だしなみを整え、清潔感を保つことも大切です。特に髪型や爪の手入れなど、細部に気を配ることで、より一層の敬意を示すことが可能です。服装選びに迷った場合は、家族や親族に相談するのも良いでしょう。適切な服装を心掛けることで、故人を偲ぶ場にふさわしい姿勢を示すことができます。

※参照:https://www.osohshiki.jp/column/article/709/

参列時の注意点

法要に参列する際には、いくつかの注意点を守ることが大切です。まず、時間厳守は基本です。法要は厳粛な場であるため、開始時間の少し前に到着するよう心掛けましょう。法要への遅刻は、故人やご遺族へ失礼にあたる行為です。やむを得ない事情で遅れる場合は、必ず事前に連絡を入れ、お詫びを伝えるようにしましょう。

次に、法要の最中に着信音や通知音が鳴らないよう、携帯電話やスマートフォンはマナーモードに設定するか、電源を切っておくことが重要です(※)。法要の最中に突然着信音が鳴ると、静かな場に響きやすく、周囲の注意をそらしてしまうおそれがあります。そのため、他の参列者や遺族への配慮として、事前に携帯電話の電源を切るかマナーモードに設定しておくと安心です。

また、法要中の会話は必要最低限に留め、静かに故人を偲ぶことに集中することが求められます。特に、読経の際には静粛にし、周囲の雰囲気を壊さないよう注意しましょう。

お香典や供花を持参する際は、事前に遺族に確認し、適切なものを準備することが望ましいです。金額や品物の選び方には地域性や宗派ごとの習慣があるため、心配な場合は相談することをお勧めします。

さらに、遺族へのお悔やみの言葉は慎重に選ぶことが望ましいです。悲しみを和らげようとしても、場合によっては思わぬ言葉が遺族の心を傷つけることがあります。そのため、長い言葉や過度な気遣いよりも、短くても心のこもった表現を選ぶほうが無難といえるでしょう。

最後に、法要が終わった後の会食やお茶会に招かれた場合、節度ある態度を心掛けることが重要です。遺族や他の参列者との会話では、故人を偲ぶ話題を中心に、和やかな雰囲気を保つよう努めましょう。これらの注意点を守ることで、故人に対する敬意を示すとともに、遺族や他の参列者との良好な関係の構築につながります。

※https://ososhiki.bellco.co.jp/manner/%E6%B0%97%E3%82%92%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%A6%EF%BC%81%E3%81%8A%E8%91%AC%E5%BC%8F%E4%B8%AD%E3%81%AE%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1/

法要に関するよくある質問

法要の準備をされる際、費用や場所選びについて、どのように進めれば良いか迷われる方も少なくありません。こうした疑問を解消し、安心して法要の日を迎えられるよう、よくある質問についてお答えします。

法要の費用について

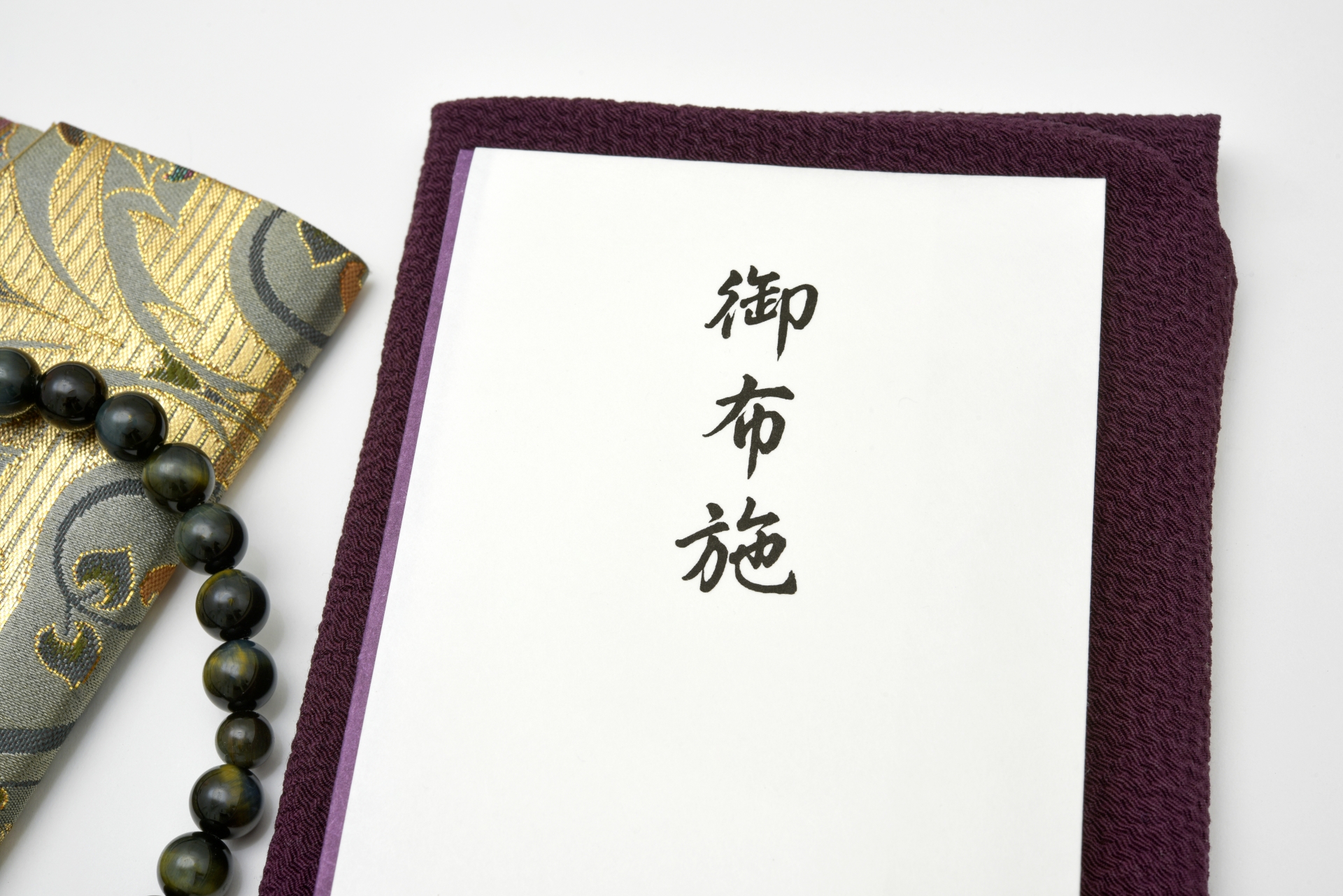

法要にかかる費用は、地域や宗派、規模、会食の有無などによって大きく変わるものです。そのため、一律に相場を示すことは難しいといえますが、一般的には僧侶へのお布施、会場の使用料、料理や飲み物、引き出物などが主な内訳として挙げられます。お布施は法要を執り行う謝礼であり、金額は寺院や地域の慣習によって幅があるため、実際には菩提寺や親族に確認するのが安心です。会場の使用料は施設の規模や立地によって異なり、料理や飲み物は参列者の人数に応じて増減します。引き出物についても、家庭や地域の慣習によって内容や数が異なるため、事前に相談しておくとよいでしょう。

費用を抑えたい場合には、参列者数を調整したり、会食の有無や内容を見直したりする方法もあります。いずれにしても、事前に見積もりを取り比較検討することが重要です。法要は故人を偲ぶための大切な行事であるため、予算と相談しながら無理のない範囲で準備を進めましょう。

法要の場所選び

法要の場所選びは、故人を偲び、参加者が心を通わせる場として非常に重要です。選択肢としては、自宅、寺院、斎場、ホテルなどがありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。

- 自宅

自宅での法要は、慣れた環境で過ごせるため落ち着いた雰囲気で参列しやすいといわれます。一方で、会場設営や片付けを家族が担う必要があるため、準備に手間がかかる場合も少なくありません。 - 寺院

僧侶の導師による厳かな儀式を行えるため、宗教的な雰囲気を重視する方に選ばれることが多いです。予約が必要な場合もありますが、寺院によっては随時受け付けていることもありますので、事前に確認すると安心でしょう。 - 斎場

斎場は設備が整っており、スタッフによるサポートを受けられるため、準備の負担を軽減できる場合があります。費用については、公営斎場は比較的利用しやすい価格に設定されていることが多い一方、民営斎場では会場規模やサービス内容によって費用がかさむことも見られます。 - ホテル

交通の便が良い場所に立地しているホテルも多いため、遠方からの参列者にも便利です。設備の整った会場で会食や宿泊にも対応していることから、移動の負担を軽減できるという利点があります。

法要の場所を選ぶ際は、参加者の人数や交通の利便性、予算、故人や遺族の希望などを総合的に考慮することが大切です。事前に見学をしたり、施設の担当者と相談したりして、最も適した場所を選ぶようにしましょう。法要の場所を選ぶ際には、参列者が快適に過ごせるかどうかを考慮に入れることが大切です。

まとめ|法要とは?基本と押さえておきたいマナー

法要は、一般的に故人を偲び、その魂の安らぎを祈るために僧侶が読経や焼香などを行う儀式を指します。また、法事はその法要に加え、その後の会食や親族の集まりなどを含む行事全体を指すことが少なくありません。ただし、宗派や地域によって使い分け方や内容が異なる場合があります。

この記事で紹介した目的や種類、準備の流れ、マナーを理解しておくことで、故人への思いをより丁寧に伝えることが可能です。特に初めて法要に臨む方は、準備やマナーに不安を感じることもありますが、基本を押さえておけば落ち着いて対応できます。

法要は家族や親族との絆を再確認する機会でもありますので、状況に合わせた準備を整え、心を込めて臨むことが大切です。不明点があれば、菩提寺や経験者に相談すると安心して当日を迎えられるでしょう。

関連する記事

買う とどける

様々なサービスを購入する

Comment

また、日本葬祭アカデミー教務研修室にて「葬祭カウンセラー」資格を取得し、エンディング領域における専門性を活かした取り組みを進めている。

関連記事一覧を見る