法事・法要

四十九日法要の準備ガイド:大切な儀式をスムーズに行うために

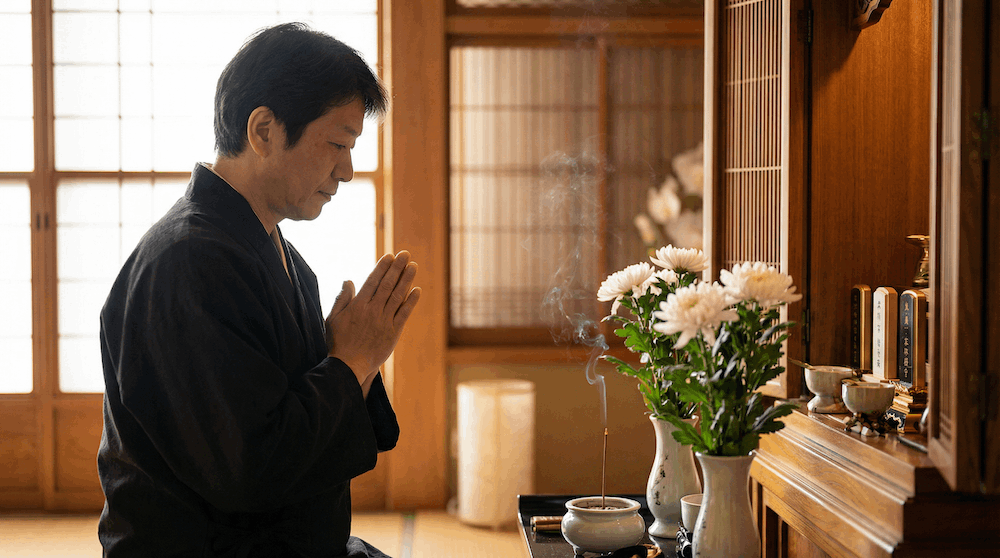

四十九日法要は、故人を偲び、仏教の教えに基づいて行われる重要な儀式です。しかし、その準備は複雑で、何から手をつければ良いか悩まれる方も多いのではないでしょうか。

今回は、四十九日法要の意義と準備の流れを詳しく解説し、失敗しないためのチェックポイントやマナー、当日の流れまでを紹介します。この記事を読むとあなたの不安は解消し、大切な儀式を安心して迎えられるでしょう。

四十九日法要とは?その意味を理解する

大切な方を亡くされた後、残されたご家族が行うさまざまな供養の中でも、特に重要な意味を持つのが四十九日法要です。しかし、「なぜ四十九日に行うのか」「具体的にどのような意味があるのか」などについて、詳しく知らない方も多いでしょう。

ここからは、四十九日法要の基本的な意味から仏教の教え、そして現代における役割までを解説します。

意義と役割

四十九日法要は、故人が亡くなってから49日目に行われる重要な仏教行事です(※)。仏教の教えでは、故人は死後7日ごとに閻魔様をはじめとする十王の裁きを受け、49日目に最後の審判によって次の生が決まるとされています。この四十九日間を「中陰」と呼び、遺族が法要を営むことによって、故人の善行を後押しし、より良い世界へと導くことができると考えられているのです。

この法要は、故人の安らかな旅立ちを願い、冥福を祈るための最も重要な儀式の一つと位置付けられています。

※参照:https://www.osohshiki.jp/column/article/539/

なぜ四十九日が重要なのか(仏教の教えと現代的解釈)

四十九日は、仏教的な意味合いだけでなく、現代社会を生きる私たちにとっても重要な節目です。故人との別れを受け入れ、遺族が悲しみから立ち直るための心の区切りとなります。

法要を通じて親族や友人が集まることで、故人を偲び、思い出を語り合う機会が生まれるでしょう。こうした交流は、悲しみを共有し、精神的な支えとなる大切な時間です。

また、四十九日法要は「忌明け」の日でもあり、この日をもって遺族は日常生活に戻る区切りとします。故人への感謝を伝えながら、自分自身の人生を見つめ直す貴重な時間となるのです。

いつ何を?四十九日法要の準備の進め方

四十九日法要を控えているものの、「何から手をつけていいか分からない」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。法要は、大切な方を偲び、感謝を伝える大切な儀式です。

ここからは、法要をスムーズに行うための準備方法を解説します。この内容を活用し、大切な法要を安心して迎えましょう。

スケジュールと準備の流れ

四十九日法要のスケジュールと準備は、計画的に進めることが大切です。まず、日にちを決定する際には、親族や僧侶の都合を考慮し、適切な日を選びましょう。一般的に四十九日法要は、故人が亡くなった日を1日目として数え、49日目に行われます。

日程が決まったら、次は会場の手配です。法要は寺院や自宅で行われることが多いですが、どちらにするかは参加人数や交通の便を考慮して決めると良いでしょう。

会場が決まったら、僧侶の手配です。僧侶への依頼は早めに行い、法要の形式や進行について相談しておくことで、当日の流れがスムーズになります。また、参列者への案内状や招待状も準備しましょう。具体的な日時、場所、服装の指示など、必要な情報を明記し、早めに送付することで参列者の予定も立てやすくなるものです。

最後に、法要に必要な物品をリストアップし、手配を進めます。供花やお供物、香典返しなど、忘れ物がないように注意を払うことが大切です。

これらのステップを一つ一つ確認しながら進めることで、四十九日法要を心を込めて行うことができます。準備に余裕を持つことで、当日のトラブルを避け、故人を偲ぶ時間を大切にできるでしょう。

必要な物品と手配方法(表付き)

四十九日法要をスムーズに進行するためには、事前に必要な物品を揃えておくことが重要です。以下に、法要に必要な主な物品とその手配方法をまとめました。

| 必要物品 | 手配方法 |

| 仏具 | 購入する場合は仏具店やオンラインショップなどを利用。自宅にある仏具を使ったり、菩提寺や葬儀社から借りたりする場合もある |

| お供え物(果物やお菓子) | スーパーや専門店、インターネット通販など、さまざまな場所で購入可能 |

| 供花 | 花屋やオンラインショップだけでなく、葬儀社を通じて手配可能な場合もある |

| 引き出物 | 事前に専門店やオンラインショップで注文しておくのが一般的 |

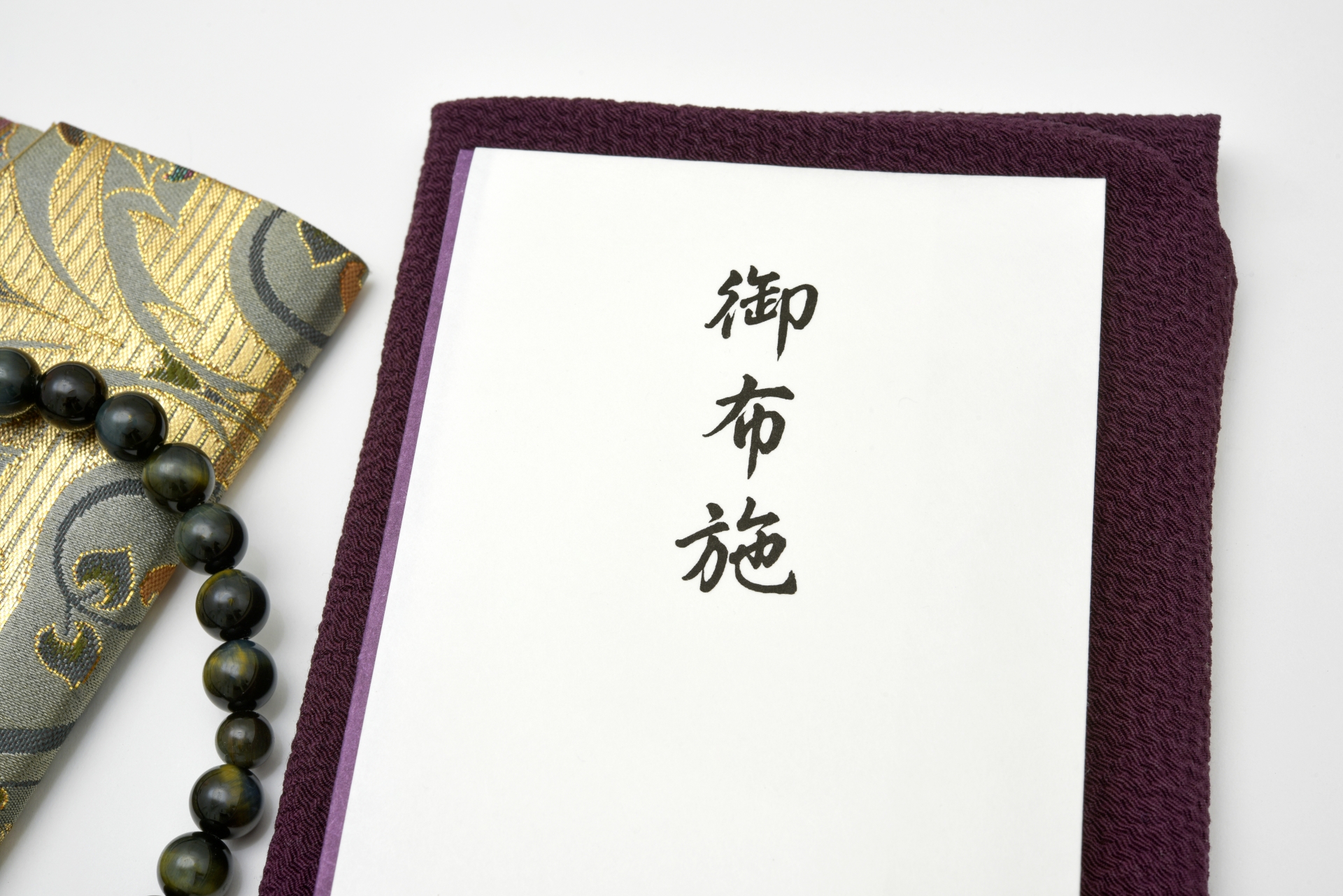

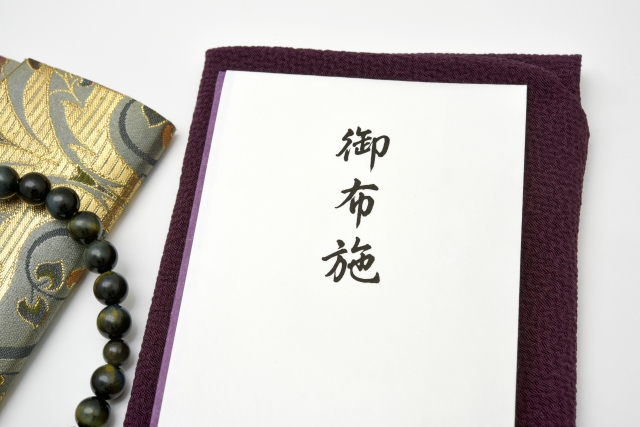

| お布施 | 事前に金額を確認し、封筒を用意 |

数珠は持参するのが一般的ですが、持っていない場合や仏教徒ではない場合は、無理に用意する必要はありません(※)。最も大切なのは、故人を偲び、心を込めて合掌することです。

これらの準備を漏れなく行うことで、法要当日を心穏やかに迎えることができます。準備に不安がある場合は、経験豊富な業者に相談するのも一つの手です。

※参照:https://www.musubisu-osoushiki.jp/knowledge/manners-flow/prayer-beads/

失敗しないための事前確認ポイント

四十九日法要は故人を偲ぶ大切な儀式で、事前準備が成功の鍵です。まず日程を家族や僧侶の都合に合わせて決定し、会場の予約を早めに行います。

四十九日法要の招待状は、参列者がスケジュールを調整できるように、法要の1ヶ月前までに発送するのが一般的です。遅くとも3週間前には手配できるよう、早めに準備を始めましょう。

他に、供物や返礼品の準備、役割分担や服装の確認も欠かせません。特に進行を円滑にするため、緊急連絡先を共有し、法要後の会食も事前に決めておくと安心です。

心穏やかに当日を迎えられるよう、ポイントを押さえて準備を進めましょう。

失敗しないためのポイント|四十九日法要のマナー

四十九日法要は、故人を偲ぶ大切な儀式です。しかし、いざ参列するとなると「何を着ていけばいいの?」など、多くの疑問が浮かんでくるかもしれません。

ここからは、ご遺族に失礼なく故人を敬う気持ちを伝えるためのマナーと、失敗しないためのポイントを解説します。

服装の選び方と注意点

四十九日法要における服装選びは、故人への敬意を表す重要な要素です。まず、参列者として適切な服装を選ぶ際は、男性は喪服が基本です。シャツは白、ネクタイと靴、靴下は黒で統一しましょう。案内状に「平服でお越しください」と記載がある場合でも、略喪服としてダークスーツ(濃紺やグレー)を選ぶのがマナーです。女性は黒のワンピースやアンサンブルが一般的で、肌の露出を控えたデザインが望ましいでしょう。アクセサリーは控えめにし、光沢のあるものは避け、パールが無難とされています。

また、季節に応じて防寒や暑さ対策も必要ですが、あくまでシンプルで落ち着いた印象を心がけます。特に子供の服装については、黒やグレーなど落ち着いた色の服が適していますが、窮屈にならないよう動きやすさも考慮しましょう(※)。

注意点として、宗派や地域によって若干の違いがある場合があります。心配な場合は、事前に喪主や親族に確認を取ることが重要です。また、法要後の会食などが予定されている場合は、移動や食事を考慮した服装選びも必要になります。いずれにしても、故人を偲ぶ場にふさわしい服装を心がけ、心を込めて法要に参加することが大切です。

以上のポイントを押さえることで、服装に関する不安が取り除かれ、安心して法要に臨むことができるでしょう。

※参照:https://fujisousai-s.com/column/attendees/funeral-attire-for-children/

参列者への対応と挨拶の仕方

四十九日法要において、参列者への対応と挨拶は非常に重要な要素です。まず、参列者を温かく迎えることが大切になります。受付にて名前や住所を確認し、席へ案内する際は丁寧な言葉遣いを心がけましょう。お礼の言葉を述べる際には、故人を偲び集まってくださったことへの感謝をしっかりと伝えることが求められます。

挨拶の際には、参列してくださった方々への感謝の気持ちを伝えることが最も大切です。「本日はお忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございます」といった言葉で始めると良いでしょう。また、故人の名前を述べ、生前のエピソードを短く話すことで、故人を偲ぶ温かい雰囲気を作り出すことができます(※)。法要が無事に終わったことの報告を兼ねながら、感謝の気持ちを伝えましょう。

さらに、法要の進行や食事の案内についても触れておくと、参列者が安心して参加できます。例えば、「この後、僧侶による読経が行われ、その後にお食事を用意しておりますので、どうぞごゆっくりお過ごしください」といった具体的な案内を含めると良いでしょう。

最後に、参列者一人一人に直接声を掛け、個別にお礼を述べることで、感謝の気持ちをしっかりと伝えることが可能です。特に、遠方から来てくださった方や高齢の方には特別な配慮を示すと、より心のこもった対応となります。

このようにして、参列者への対応をしっかりと行うことで、故人を偲ぶ場がより温かいものとなるでしょう。

※参照:https://www.comwellceremony.co.jp/knowledge/7642/

返礼品(引き出物・香典返し)の選び方と相場

四十九日法要における返礼品の選定は、参列者への感謝の気持ちを表す重要な要素です。受け取る方の立場を考慮し、幅広い年齢層に喜ばれるものを選ぶと良いでしょう。一般的には、食品や日用品、カタログギフトが選ばれることが多く、これらは相手の好みに左右されにくいという利点があります。

次に、返礼品の相場についてですが、香典の金額に対して半返しと言われるように、いただいた香典の半額程度を目安とするのが一般的です(※)。ただし、地域や風習によっても異なるため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。また、引き出物や香典返しには、個別に熨斗(のし)を付け、贈る側の気持ちを伝える工夫をしましょう。熨斗紙には「志」と書くのが一般的で、これにより感謝の意を表現します。

さらに、返礼品を選ぶ際には、配送手段や納期を確認し、法要当日に間に合うよう手配することが重要です。最近は、オンラインショップを利用すれば手間を軽減しつつ、豊富な選択肢の中から引き出物を手配できます。

最後に、返礼品を渡すタイミングについてですが、法要の最後にお渡しするのが一般的です。参列者が帰宅する際に手渡すことで、感謝の気持ちを直接伝えることができます。心を込めた返礼品を選ぶことで、故人の思い出を大切にしつつ、参加者の心にも温かい記憶を残すことができるでしょう。

※参照:https://shop.keionet.com/cp.html?fkey=column_2507_1

四十九日法要の日程と数え方

四十九日法要を執り行うにあたり、まず気になるのが「いつ行うべきか」ではないでしょうか。四十九日の正しい数え方は地域や宗派によって異なる場合があり、日程を決める際に戸惑う方も少なくありません。

大切な日取りを間違えることがないよう、一般的な数え方から、法要の日程を決める際の注意点までを詳しく解説します。

正しい数え方と例外

四十九日法要は、故人が亡くなった日から数えて49日目に行うのが一般的です。数え方の起点は、亡くなった日を1日目とするのが慣例となっています。

法要の日程が平日にあたる場合は参列者の都合を考慮し、49日目より前の週末に行うのが一般的です。四十九日法要は、故人の魂が次の世界へ旅立つための大切な節目とされています。そのため、法要の日程をずらす場合は、49日目を過ぎないようにすることが通例です(※)。日程の調整が必要な場合は、事前に菩提寺や葬儀社へ相談し、最も適切な日を決めると良いでしょう。

また、地域や宗派によっては数え方が異なる場合もあります。不安な場合は、あらかじめ菩提寺や葬儀社に確認しておくと確実で安心です。

※参照:https://www.ohnoya-funeral.com/knowledge/article/028329/

法要日を決定する際の注意点(僧侶・会場都合)

法要日を決定する際、重要なのが僧侶や会場の都合を確認することです。まず、僧侶のスケジュール調整は非常に大切になります。人気のある僧侶や寺院は特に予約が取りづらいことがありますので、早めに連絡を取り、日程を確保すると良いでしょう。僧侶の都合は他の法事や寺院行事と重なる場合もあり、柔軟な日程調整が求められるケースもあります。

次に、法要を行う会場の選定と予約も重要です。特に、法要専用の会場や寺院のホールなどは、週末や仏教の特別な日には予約が集中する場合があります。予約可能な日を確認した上で、参列者が集まりやすい日程を選定することが大切です。選定の際は、会場の設備や収容人数、アクセスの利便性も考慮に入れると良いでしょう。

また、僧侶と会場のどちらも予約が取りづらい場合は、法要の日時を平日や午前中に設定することで柔軟性が増すケースもあります。こうした時間帯であれば、比較的予約が取りやすくなることが多いため、検討してみるのも一案です。

最後に、法要の日程が決まったら、僧侶や会場に正式に確認を取ることも忘れずに行ってください。確認書やメールでの記録を残しておくと、後々のトラブル防止に役立ちます。

このような準備をしておけば、法要を滞りなく進められるはずです。

四十九日法要当日の流れとトラブル対策

四十九日法要を執り行う当日、ご遺族は喪主として多くの役割を担います。当日の進行をスムーズに行うためには、全体の流れを把握し、起こりうるトラブルに備えることが大切です。

法要を故人への感謝を伝える場として、そして遺族の心の節目として、滞りなく迎えるために、法要当日の一般的な流れと、予期せぬ事態が起きた際の対策について解説します。

法要の進行と所要時間

四十九日法要は、故人を偲び、供養するための重要な儀式です。当日の進行は通常、僧侶による読経から始まり、焼香、供花、遺族や参列者による故人への挨拶などが続きます。法要全体の所要時間は、読経や焼香を含めて1時間から1時間半程度が目安とされていますが、これは法要のみの時間です(※)。お墓参りや会食(お斎)も行う場合は、さらに時間がかかります。法要全体の流れや所要時間については、事前に僧侶や葬儀社と相談して確認しておきましょう。

法要は、参列者が着席し、僧侶の入場を待つところから始まります。僧侶の入場後読経が開始されますが、読経にかかる時間は、宗派や法要の趣旨によって異なるものです。一般的には20分から1時間程度と幅があるため、詳細については法要をお願いする僧侶に事前に確認しておくと良いでしょう。焼香の際は、遺族を含む参列者が順番に焼香台へ進み、故人を偲ぶ心を込めてお香を手向けます。

この後、法要がひと段落するタイミングで、遺族から参列者へ感謝の言葉を述べましょう。最後に僧侶が法要の終了を告げ、参列者が退出する流れとなります。法要後の会食やお茶会の準備も、時間に余裕を持たせて手配しておくことで、参列者との時間をゆったりと過ごせるでしょう。

会場のスタッフと連携し、スムーズな進行を心掛けることで、故人を偲ぶ心を込めた法要が実現します。

※参照:https://www.osohshiki.jp/column/article/541/

当日に起こりやすいトラブルと対処法

四十九日法要当日は、予期せぬ事態が起こる可能性もあります。事前の準備と対策を講じておくことで、当日の進行をスムーズにし、落ち着いて故人を偲ぶ時間を作ることが可能です。

例えば、会場での準備を余裕をもって進めるためには、前日までに予約の最終確認を行い、当日は早めに現地に到着して、法要に必要なものが揃っているか確認すると良いでしょう。また、参列者の遅刻や欠席も考慮し、事前に出欠確認を丁寧に行っておくことで、当日の人数変動に柔軟に対応できます。

四十九日法要をスムーズに進行させるには、事前の準備が重要になります。法要の進行においては、僧侶や司会者と事前に詳細な打ち合わせを行い、全体の流れをしっかり確認しておくことが大切です。また、会場によっては音響設備や照明を使用する場合もあります。法要当日を安心して迎えるため、会場の担当者と設備の動作確認をしておくと良いでしょう。

天候による問題も、無視できません。特に悪天候が予想される場合は、早めに参列者に連絡を取り、注意を促すことが大切です。公共交通機関の運行状況など、最新の情報を伝えることで、参列者が安心して会場に到着できるよう配慮できるでしょう。参列者の体調不良や急なキャンセルに備え、緊急連絡先を共有しておくと安心です。

四十九日法要後の対応

四十九日法要を終えた後も、ご遺族にはやるべきことがいくつかあります。法要当日の参列者への対応から、後日行うべきことまで、その後の対応についてまとめました。

感謝の気持ちを伝える方法

まず、お礼状の作成では、感謝の意を明確に伝えることを心掛けましょう。冒頭で四十九日法要にご参加いただいたことへの感謝の言葉を述べ、故人を偲んでくださったことについて触れます。具体的な文例としては、「この度は故人の四十九日法要にご参列いただき、心より感謝申し上げます。おかげさまで、故人も安らかに旅立つことができたと信じております」といった内容が考えられます。

次に、挨拶の場面では、感情を込めつつも落ち着いた口調で感謝を伝えることが大切です。参列者一人ひとりに対して、故人との思い出を共有する機会を作ることで、より深い感謝の意を表現できます。「皆様の温かいお心に支えられ、無事にこの日を迎えることができました。故人もきっと喜んでいることと思います」といった言葉が適しています。

感謝の気持ちを込めた返礼品を選ぶことも大切です。返礼品には、お茶やお菓子、タオルなど、「消えもの」と呼ばれる後に残らない品物を選ぶのが一般的です(※)。これには、「不幸を後に残さない」という意味合いが込められています。感謝のメッセージカードを添えることで、より一層心のこもった対応となるでしょう。

このように、四十九日法要後の感謝の表現は、多くの人の心に故人の存在を強く刻む機会となります。文章や言葉に気を配り、丁寧に感謝の意を伝えることで、故人への思いをしっかりと形にできるでしょう。

※参照:https://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/kouden/123/?srsltid=AfmBOoqcBBAMkZZSZku4TNZSKq8e3X17scD5IKwFRY4EEjfUcxu0JQDB

次の法要に向けた準備と計画

四十九日法要を終えると、次は一周忌や三回忌といった年忌法要が控えています。故人を偲ぶ大切な機会を心を込めて迎えるためにも、事前の準備と計画は重要です。

- 日程と手配: 法要を行う際は、家族や親戚が集まりやすい日程を早めに調整しましょう。日時が決まったら、できるだけ早く僧侶や会場の手配を始めることをおすすめします。

- 準備リストの作成: 法要の規模や形式に合わせて、必要な物品、食事、返礼品などのリストを作成しておくと準備がスムーズです。参列者のリストも早めに作成し、案内状を送付することで、先方がスケジュールの調整をしやすくなります。

- 返礼品の選定: 参列者への感謝の気持ちを表す返礼品は、故人との関係性や相場を考慮して選びましょう。

- 当日の流れの確認: 法要が近づいたら、僧侶や親族と連携を取り、当日の流れを確認しておきましょう。これにより、スムーズな進行を助け、予期せぬトラブルを防ぐことができます。

まとめ|四十九日法要のポイントを押さえて心を込めて迎えよう

四十九日法要は、故人を祈り、家族や親しい人々が集まってその思い出を分かち合う大切な時間です。本記事を通じて、法要の準備や当日の流れ、マナーについて理解を深めていただけたでしょうか。

準備段階では、スケジュールの計画や物品の手配、参列者への案内をしっかり行い、当日は心を込めて故人を送り出すことが大切です。また、法要後には感謝の気持ちを伝えることで、故人を偲ぶ気持ちをより一層深めることができます。次の法要に向けた計画も、余裕を持って進めていきましょう。

この記事が、あなたの四十九日法要の準備に少しでも役立ち、心穏やかに大切な儀式を迎える助けとなれば幸いです。準備を整え、心から故人への思いを込めた法要を行いましょう。

関連する記事

買う とどける

様々なサービスを購入する

Comment

また、日本葬祭アカデミー教務研修室にて「葬祭カウンセラー」資格を取得し、エンディング領域における専門性を活かした取り組みを進めている。

関連記事一覧を見る