法事・法要

四十九日法要の香典に関する疑問をすべて解消!マナーや書き方も紹介

四十九日は故人の冥福を祈り、遺族への思いを伝える大切な法要です。しかし、「香典」のマナーや金額の相場について悩む方も多いのではないでしょうか。混乱を解決するために、この記事では四十九日の香典マナーを解説します。

四十九日法要に初めて参列する方も滞りなく香典を準備できるよう、香典袋の選び方や表書きの例、さらには地域別・関係性別の金額相場まで詳しく紹介します。

あなたの心を込めた香典が、故人を偲ぶ一助となるよう、正しいマナーと知識を身につけましょう。読者の皆様が四十九日に関する不安を感じることなく、心から故人を偲ぶことができるよう、四十九日の法要に必要な知識を解説します。

四十九日法要とは

四十九日は故人を偲ぶ大切な節目ですが、香典のマナーに戸惑う方も多いのではないでしょうか。ここでは、四十九日法要の流れから香典の選び方、金額の相場、渡し方のマナーまで、心を込めた香典を通じて故人を偲ぶ方法を徹底解説します。

香典は単なる形式ではなく、故人への敬意と感謝を伝える重要な手段です。地域や関係性による金額の違いや、香典袋の選び方に迷う方も安心してください。具体的な例や注意点を交えて、香典のマナーをしっかりと理解できる内容を提供しますので、ぜひ参考にしてください。

四十九日の意味と重要性

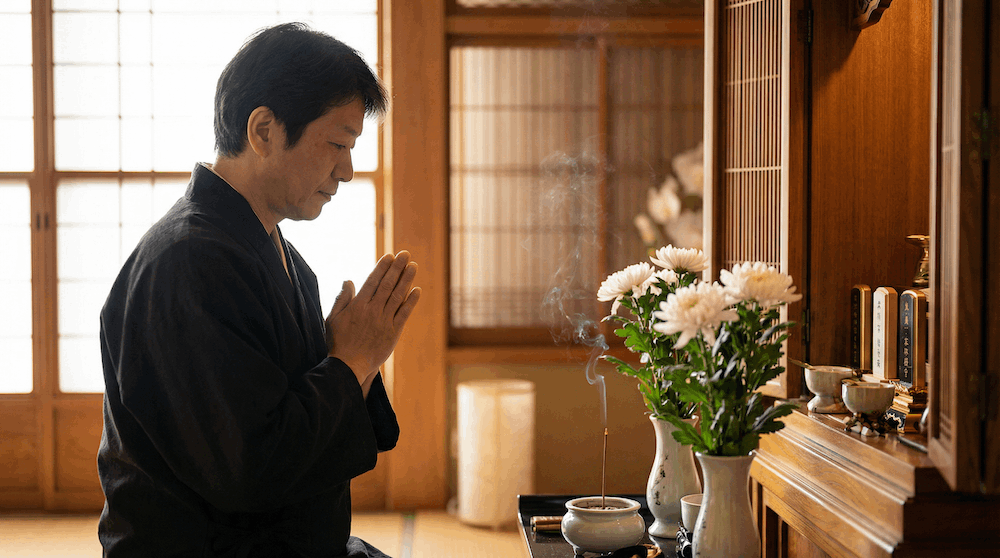

四十九日法要は、故人が亡くなってから49日目に行われる仏教の重要な儀式です。この法要は、故人の霊魂が極楽浄土に到達するための節目とされ、日本の多くの家庭で大切にされています。四十九日までの期間を「中陰」と呼び、故人の魂が現世から離れ、次の世界へ旅立つための準備期間と考えられています。四十九日法要を終えることで、遺族はひとまずの区切りをつけ、故人の冥福を祈ることができます。

四十九日法要の当日は、親族や親しい友人が集まり、僧侶による読経が行われます。その後、会食を通じて故人を偲び、思い出を語り合うことが一般的です。この儀式は、故人への思いを新たにし、遺族や参列者が心の整理をする大切な機会でもあります。

四十九日法要を通じて、故人の存在が心に深く刻まれるとともに、遺族にとっては悲しみを乗り越える一歩となります。法要の準備に際しては、日程の調整や場所の選定、香典の準備など、さまざまな配慮が求められますが、これらを通じて故人への想いを深めることができるでしょう。

法要の流れ

四十九日法要の流れは地域や宗派によって異なる場合がありますが、基本的な進行は共通しています。

|

通常、四十九日法要は寺院や自宅で行われ、僧侶を招いて読経を依頼します。読経は故人の供養を目的とし、参列者全員で故人の冥福を祈ります。読経の後は、焼香の時間が設けられ、参列者が一人ずつ香を手向けます。焼香の際には、心を込めて故人への思いを捧げることが重要です。

焼香の後、僧侶は読経の結びに入り「回向」という祈りを唱えます。回向の後は僧侶の法話は行われますが、省略される場合もあるので注意しましょう。その後、親族や友人たちが集まり、会食を通じて故人を偲びます。この会食では、故人の思い出を語り合うことで、悲しみを共有し、心の交流を深めることができます。

四十九日法要を滞りなく進めるためには、日程調整や会場の手配、僧侶への依頼、会食の準備など、細やかな準備が求められます。準備を通じて、故人への想いを新たにし、遺族や参列者が心を一つにすることができるでしょう。四十九日法要は、故人が無事に成仏できるように行う大切な儀式であり、参加者全員が故人への感謝と祈りの気持ちを持つことが大切です。

四十九日の服装と色の選び方

「四十九日にはどんな服装がふさわしいのか?」「黒以外の紺やグレーのスーツでも問題ない?」など四十九日法要に参列する前は服装選びに困る人も少なくないでしょう。

故人を偲ぶ大切な場では服装の基本マナーと色の選び方にはポイントがあるので、四十九日の法要に参列する前に知っておくと安心です。服装は色だけでなく、光沢の加減やアクセサリーにも配慮する点があるので注意してください。

フォーマルな場で非常識と思われないよう、四十九日の法要に参列する時の基本マナーと色の選び方を解説します。

服装の基本マナー

四十九日の法要において、服装は故人への敬意を表す重要な要素です。まず、服装の基本マナーとして、格式ある場であることを意識し、以下の項目に注意しましょう。

| ・礼服や黒のスーツが基本

・女性は黒のスーツやアンサンブルなど(肌の露出を控えスカートはひざ丈以上にする) ・白いシャツに無地の黒いネクタイを合わせる ・アクセサリーは控えめにし、派手な素材やデザインは避ける |

急な参列で礼服が用意できない場合は、黒のビジネススーツで参列できますが、状況によってはマナー違反になる可能性もあるので、事前に準備するのが無難です。女性も地味なブラウスやパンツスタイルでも構わないので、なるべく落ち着いたトーンでまとめましょう。

四十九日は礼服が推奨されますが、身内だけの法要などは、地味色のスーツや準喪服でも許容される場合があるので、シーンによって違いがあります。

また、季節に応じた素材選びも重要です。夏場であれば通気性の良い素材、冬場は厚手の素材を選ぶことで、法要中も快適に過ごすことができます。四十九日の服装選びは、故人への敬意とご遺族への配慮が求められます。正しい服装を選ぶと、故人を偲ぶ姿勢を示すことができるでしょう。

色選びのポイント

色選びのポイントについてですが、四十九日法要では黒が一般的な色とされています。しかし、故人やご遺族の意向でダークグレーやダークネイビーが許される場合もあります。

四十九日では服装の色だけでなく、靴やバッグなどの小物選びも注意が必要です。靴は黒のフォーマルなデザインを選び、女性の場合はヒールが低めのパンプス、男性はシンプルな革靴が適しています。四十九日ではバッグも黒を基調としたシンプルなデザインを選び、装飾の少ないものを選択することで、全体のトーンを統一することができます。

四十九日法要は、故人を偲ぶと同時にご遺族を慰める場でもあります。そのため、服装の選び方に心を配ることは、ご遺族に対する思いやりを示す一つの手段です。服装や色に気を配ることで、厳粛な場にふさわしい姿勢を保ち、故人への最期の別れを丁寧にすることができるでしょう。

さらに、地域や宗教によっては、色や服装に関する慣習が異なることもありますので、特に親しい間柄の場合は、事前にご遺族や関係者に確認を取ることをおすすめします。これにより、四十九日法要当日の服装選びに自信を持って臨むことができ、心からの弔意を表すことができるでしょう。

参考:49日(四十九日)法要は家族・身内だけでもOK?服装や香典の金額、準備するものも解説|油山平成御廟

四十九日に包む香典の基本マナー

四十九日法要は、故人を偲び、その魂が安らかに旅立つことを願う大切な儀式です。しかし、四十九日の香典マナーについては、多くの方が不安を感じることでしょう。このような場での香典の渡し方や金額の相場、香典袋の書き方など、細かいマナーを知らずに「失礼をしてしまうのではないか」と心配になるかもしれません。

ここでは、四十九日の意味や法要の流れから、香典の基本マナー、そして地域や関係性に応じた金額の相場までを詳しく解説します。香典マナーをしっかり押さえることで、安心して四十九日の法要に参列でき、心を込めた香典を通じて、故人への想いをしっかりと伝えられるでしょう。

香典とは何か

香典は、故人への供養と遺族への心遣いを示すために贈られる金銭のことです。この習慣は、古くから日本の葬儀文化に根付いており、参列者が故人の冥福を祈ると同時に、遺族の経済的負担を軽減する目的で行われます。香典の金額や渡し方には地域や宗教、遺族との関係性によって異なるマナーがありますが、基本的な心構えとしては、故人や遺族への敬意と配慮を忘れないことが重要です。

香典を渡すタイミングは、遺族に直接手渡すか受付で渡すのが一般的です。渡す際には、「このたびはご愁傷様です」などの言葉を添えると良いでしょう。香典を通じて、故人への感謝と遺族への思いやりを表現することで、心を込めた供養ができるはずです。

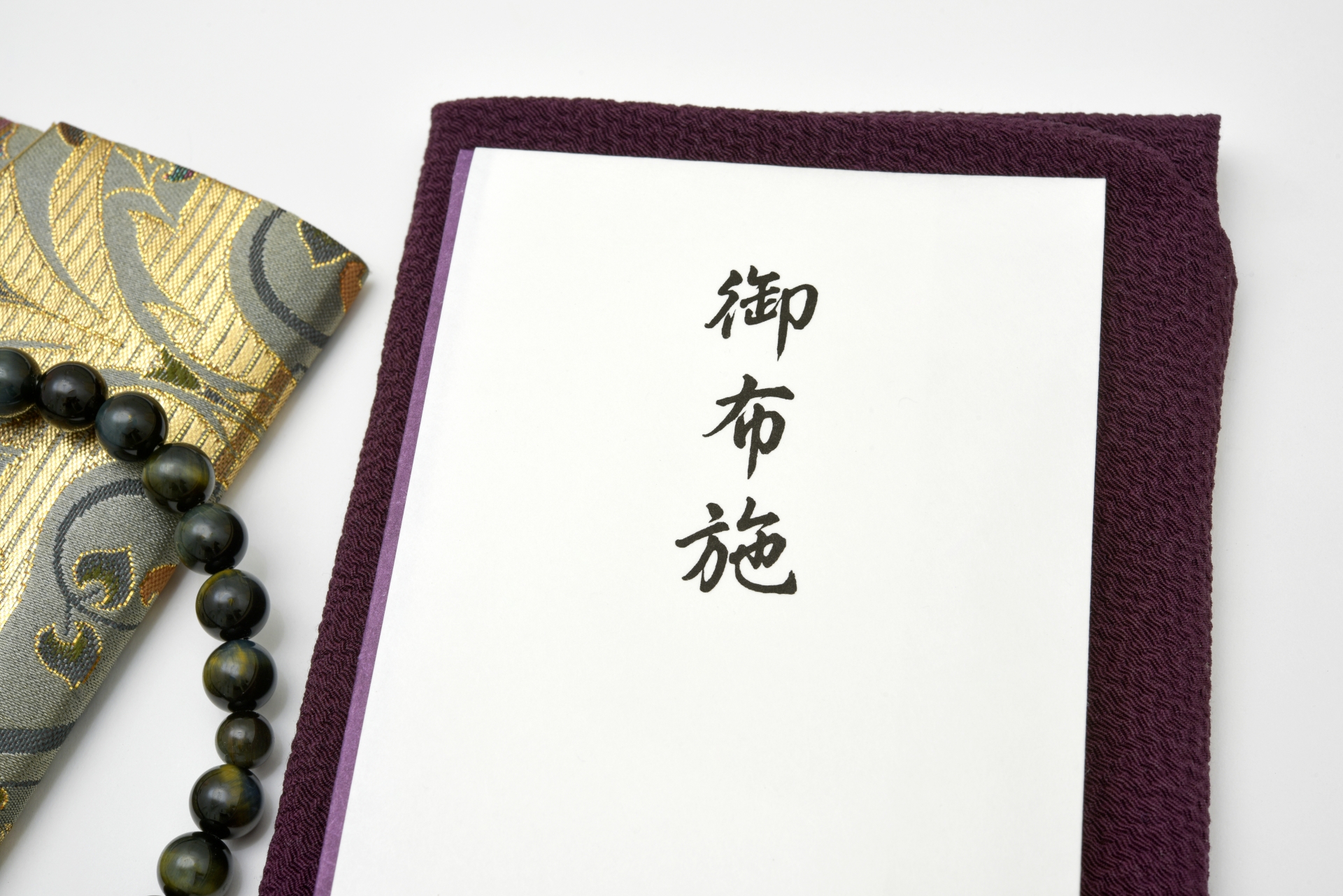

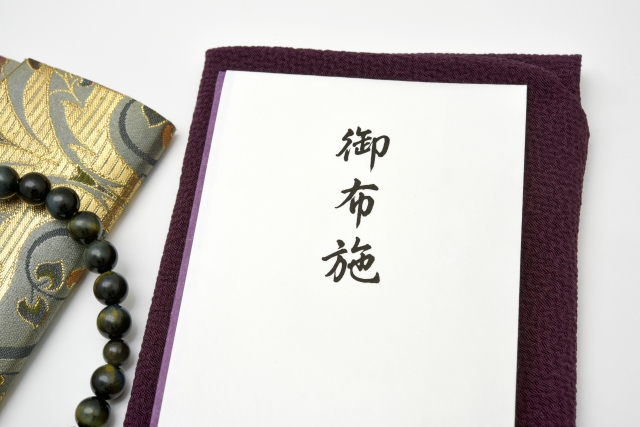

香典袋の選び方と書き方

香典袋の選び方と書き方について詳しく見ていきましょう。四十九日で失礼がないよう、香典袋は正しい方法で用意する必要があります。

| ・香典袋は、一般的に白地に黒の水引がついたものを選ぶ(宗派や地域によって異なる場合もあり)

・水引は「結び切り」か「あわじ結び」を選ぶ ・四十九日の香典袋の表書きは「御仏前」が一般的 ・名前を書く際には、毛筆や筆ペンを使用する |

香典袋の水引は一度結んだらほどけない(一度で終わる)という意味の「結び切り」と、同じことが起きないようにを意味する「あわじ結び」が適しており、不幸が繰り返されないようにという願いが込められています。

袋の表書きには「御香典」や「御仏前」といった表現を用いますが、四十九日法要の場合は故人が仏様になると考えられているので「御仏前」を使います。表書きの下には、筆ペンで自分の名前を縦書きで記入すると良いでしょう。字の大きさやバランスに注意を払い、丁寧に書くことで、故人と遺族への敬意を表現することができます。

香典袋の中には、金額を記載した中袋を入れます。中袋には住所と金額を記入し、金額を漢数字で書くのが香典袋では一般的です。例えば、1万円の場合は「金壱萬円」と記載します。中袋がない場合には、香典袋の裏面に直接記入しても構いません。このように、香典の基本マナーを正しく理解し実践することで、故人を偲び遺族に配慮した心遣いを示すことができます。

参考:香典:香典袋の書き方完全ガイド!表書きから金額、渡し方まで徹底解説|全日本葬祭業協同組合連合会

表書きの例と注意点

表書きを書く際には、いくつかの注意点があります。まず、故人の宗教や宗派によって適切な表書きが異なるため、事前に確認しておくことが重要です。また、表書きには「忌み言葉」を避けることがマナーとされています。例えば、「重ね重ね」や「再び」などの言葉は、不幸が再び訪れることを連想させるため、避けるべきとされています。

四十九日では薄墨でなく濃墨が望ましいとされているので事前に用意が必要です。名前は丁寧に楷書で書くのがマナーですので、失礼がないようにしましょう。

香典の基本マナーを守ることは、遺族への思いやりの表れであり、故人への敬意を示す大切な行動です。正しいマナーを身につけ、心を込めて香典をお渡しすることで、故人を偲び、遺族を支える気持ちを伝えることができます。香典を通じて、心温まるコミュニケーションを築くことができるでしょう。

四十九日香典の金額相場

「四十九日に持参する香典の金額の目安が知りたい」「立場な関係性による相場の違いが知りたい」四十九日の法要に初めて参列する人から多く聞かれる疑問です。四十九日法要でお渡しする「香典」ですが、香典の金額は立場や関係性、地域によっても異なるので事前に把握する必要があります。

ここでは、四十九日香典の地域、関係性別の金額相場から香典費用を決めるポイントまで深堀して解説します。故人を偲ぶ大切な場所ですので非常識がないよう事前にポイントを押さえましょう。

地域別・関係性別の相場

四十九日で渡す香典の金額は、地域や故人との関係性によって異なるため、一般的な相場を知っておくと安心です。まず、地域によっては香典の金額が高めに設定されている場合があります。例えば、都市部と地方では香典の金額にバラつきがあるので、事前に地域の慣習を調べておくことが重要です。

次に、香典の金額は故人との関係性とによって費用にバラつきがあるので注意しましょう。親族に香典を包む時も親、兄弟など立場によって金額は変わります。友人関係や会社関係も、年齢や立場によって香典費用が変わるので事前に調べておくと安心です。

| 故人との関係性 | 香典費用(目安) | 備考 |

| 親族(兄弟姉妹) | 3万~5万円 | |

| 親族(親) | 3万~10万円 | |

| 友人、知人 | 5千円~1万円 | |

| 職場の同僚又は上司 | 3千円~1万円 | 年齢や立場によって異なる |

| 会社 | 5千円~1万円 | 故人の地位や役職によっては1万円~5万円が目安。 |

| 会社(取引先) | 5千円~1万円 | 範囲が広いので費用の確定はできない。 |

親しい関係であればあるほど、香典の金額を多めにする傾向がありますが、無理のない範囲で心を込めた金額を設定しましょう。

四十九日香典の金額を決める際には、相場を参考にしつつも、故人への思いを考慮することが大切です。相場にとらわれすぎず、心からの気持ちを表すことを心がけてください。

参考:香典:香典の相場もこれで安心!シーン別・関係性別の金額目安とマナー|全日本葬祭協同組合連合会

金額を決める際のポイント

香典費用を決めるときは、まず自分の経済状況をしっかりと把握することが大切です。四十九日法要は故人を偲ぶ大切な機会であり、無理をして高額な香典を出す必要はありません。心からの気持ちを示すことが最も重要です。

香典費用は相手の家族や故人との関係性を考慮します。特に親しい間柄であれば、相場よりも少し高めの金額を設定するといいですが、無理のない範囲で設定することが大切です。また、香典は包む金額の数字にも注意点があるので気を付けましょう。

| ・1万円や3万円などの奇数を選ぶ

・4や9といった数字は不吉とされているため避ける |

さらに、香典の金額を考える際には、他の参列者で同じ関係性を持つ人たちと相談し、適切な金額を決めることで安心感が得られます。

他にも四十九日香典の費用を決めるときは、「葬式で香典を包んでいるか?」も重要なポイントです。葬式に参列し、香典を包んでいる場合は、四十九日参列時は香典費用を葬儀で包んだ金額の5割から7割を目安としましょう。

香典の金額はあくまで故人への感謝や思いを表す手段の一つです。心を込めた香典を通じて、故人との思い出を大切にし、心からの祈りを捧げましょう。

四十九日香典の渡し方とタイミング

初めて四十九日の法要に参列する人は、香典の渡し方やタイミングがわからず不安になるでしょう。「香典をいつ、だれに、どこで渡せばいいのか」など疑問が多く、安心して参列できません。ここでは、四十九日の法要で用意する香典の渡し方やタイミング、マナーについて解説します。

厳粛な場で恥をかかないよう、最低限の知識とマナーを身に着けて参列しましょう。余計な不安は故人を送り出す時に邪魔になってしまうのでここで解決できると安心です。

渡す際のマナーと注意点

香典を渡す際には、まずは受付で記帳を済ませ、担当の方に香典を手渡しするのが一般的です。このとき、香典袋は袱紗(ふくさ)に包み丁寧に取り出して渡しましょう。袱紗は必須ではなく、代用品も可能ですので、用意できない場合はハンカチやスカーフなどで包んでお渡ししてください。袱紗などを使用することで、香典袋が汚れたり折れたりするのを防ぎ、心遣いを示すことができます。

香典を渡すタイミングとしては、法要が始まる前に済ませるのが望ましいです。大勢の参列者がいる場合、時間がかかることもあるため、早めに到着しておくと安心です。また、渡す際には一言「この度はご愁傷様です」とお悔やみの言葉を添えると、遺族に対する敬意が伝わります。

香典を渡す際の注意点として、香典袋の向きに気を付けましょう。表書きが相手に読める向きで渡すのが礼儀です。また、相手の手元に直接置かず、必ず受け取ってもらうようにしましょう。これらのマナーを守ることで、故人への敬意と遺族への思いやりを表現できます。四十九日の法要を通じて、心を込めた香典を適切に渡すことで、故人を偲び、遺族への感謝の気持ちを伝えることができます。

参列時の心得

参列時の心得として、まずは「時間厳守」を心がけましょう。四十九日法要開始の15~30分前に到着するのが基本で、遅刻は非常に失礼となります。交通状況も考え早めの行動を心がけましょう。

法要の際には、故人や遺族に対する敬意を表すために、スマートフォンや携帯電話の電源は切っておくか、マナーモードに設定しておきましょう。法要の進行中に音が鳴ることは、場の雰囲気を乱す原因となりますので、事前の配慮が必要です。

さらに、遺族との会話では、あまり詳細な質問を避け、そっと寄り添う姿勢を示すことが重要です。特に、故人の死因や経緯については触れない方が無難です。遺族が話したい場合には、聞き役に徹することで、心の支えとなれるでしょう。

四十九日は、故人の冥福を祈り、遺族を励ます重要な機会です。参列時のマナーを守ることで、心からの弔意を伝え、遺族の悲しみを少しでも和らげる手助けができます。これらの心得を心に留め、故人を偲ぶ温かい時間を共有しましょう。

まとめ:心を込めた香典で故人を偲ぶ

四十九日の香典は、故人への思いを込めた大切な物です。この記事で解説した香典マナーや金額の相場、香典袋の選び方などを参考にして、適切に準備を整えましょう。香典を通じて、故人への敬意とご遺族への心遣いを伝えることができます。

もし疑問や不安が残る場合は、地域や宗教の慣習についてさらに調べたり、身近な人に相談することも一つの手です。これらの準備を通じて、四十九日法要に心から参加し、故人を偲ぶひとときをより意義深いものにしてください。ぜひこの記事を参考にして、心のこもった香典を用意し、安心して法要に臨んでください。

関連する記事

買う とどける

様々なサービスを購入する

Comment

また、日本葬祭アカデミー教務研修室にて「葬祭カウンセラー」資格を取得し、エンディング領域における専門性を活かした取り組みを進めている。

関連記事一覧を見る