法事・法要

法事で必要な香典の正しい金額とマナー|知っておくべき基礎知識

法事での香典は、関係性や地域、回忌などによって金額や使用する香典袋の種類が異なります。そのため、法事に参加する際、「香典に包む金額はどのくらい?」「包み方に決まりはあるの?」など、正しいマナーが分からず悩んでいる方もいるでしょう。

だからといって正しいマナーを理解せずに用意すると、遺族に対して失礼にあたります。故人への敬意を表し、遺族への配慮を示すためにも、正しい知識を身に付けておくことが大切です。

この記事では、法事における香典の基本から、関係性と回忌別の相場、香典袋の選び方や書き方まで、具体的な情報を網羅しています。法事での香典に関する不安を解消し、安心して参列できるようにするために、しっかりと確認しておきましょう。

法事での香典の基本とは…意味や目的と種類・選び方まで解説

法事での香典は、故人の霊前にお供えするお金のことです。香典は、適切なデザインの香典袋に入れて渡す必要がありますが、「さまざまな種類があってどれを選んだら良いのかわからない」「故人の宗教や宗派がわからない」などで悩んでいる方も多いでしょう。

そのような方に向けて、香典袋の種類と選び方を解説します。また、香典の意味や目的を理解することも大切です。

香典の意味と目的

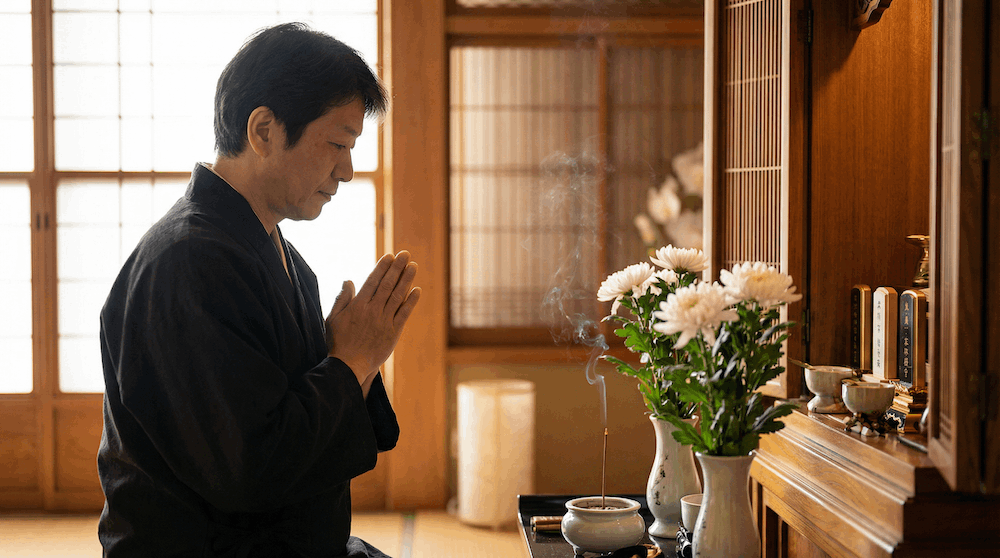

香典は、日本の伝統的な風習であり、葬儀や法事において重要な役割を果たします。主に、故人への供養の気持ちを表すことと、遺族に対する経済的な支援が目的です。また、香典を通じて参列者は遺族に対してお悔やみの意を示し、故人の冥福を祈ります。さらに、故人の思い出を共有して悲しみを分かち合えるのです。

このように、香典は単なる金銭的な贈り物ではなく、故人と遺族に対する深い思いやりを表す意味があります。法事に参列する際は、香典の意味と目的を理解し、適切なマナーを守ることが大切です。

香典袋の種類と選び方

香典袋の種類は多岐にわたり、場面や宗派、包む金額などによって用意すべき香典袋が異なります。香典袋を選ぶ際は、包む金額だけで選ぶのではなく、故人の宗教や地域の習慣も確認しておくとよいでしょう。

【包む金額別】香典袋の種類

| 印刷(包む金額:1万円以内) | ・表書きや水引が印刷されている香典袋 ・安いものが多く、100円ショップやコンビニなどで購入可能 ・包む金額が多い場合は使用しない |

| 黒白の水引(包む金額:1〜3万円) | ・一般的な香典袋の種類 ・コンビニや100円ショップで購入可能 |

| 黄白の水引(包む金額:1〜5万円) | ・法要の際に使用する ・通夜や葬儀での使用されないことが多い ・関西や北陸、山陰地方で使用されることが多い |

| 双銀の水引(包む金額:5万円以上) | ・一般的な香典袋の種類 ・見栄えが良く高級感があるため、包む金額が多い場合に使用する |

香典袋は宗教や宗派によっても種類が異なるため、失礼にならないように、事前に確認しておくと安心です。

【宗教別】香典袋の種類

| 仏式 | ・黒白の結び切りの香典袋が一般的 ・地域によっては黄白や双銀の場合もあるため、事前の確認が必要 ・表に菊や蓮の花が印刷されているものを使用 |

| キリスト | ・百合の花、十字架が印刷されている香典袋 ・水引は使用できないことが多い ・どうしても用意できない場合は、白い封筒を使用 |

| 神式 | ・白無地の香典袋 ・あわじ結び、結び切りを使用 ・水引の色は包む金額によって変える |

蓮の花が印刷されている香典袋は仏教専用です。他の宗教で使用しないように注意しましょう(※)。香典袋の選び方には細かな配慮が必要ですが、適切に選ぶことで、故人とその遺族に対する思いをしっかりと伝えられます。

※参照:https://www.koekisha.co.jp/chiebukuro/legal-amount/

法事で必要な香典袋の水引きとは|色や本数の違いとは

法事で使用する香典袋を選ぶ際は、水引にも注意する必要があります。水引は、贈り物や金銭を包む際に使用される装飾的な紐のことで、法事や葬儀などの弔事では故人への敬意や哀悼の意を表現します。

水引の結び方や色、本数によって、異なる意味が込められており、選び方を間違えるとマナー違反になってしまうかもしれません。失礼にならないように、細かいところまでしっかりと確認しておきましょう。

水引の結びの違い

法事では、「結び切り」か「あわじ切り」の香典袋を使用するのが一般的です。この結び方は、一度結んだらほどけないという特徴があり、「不幸が続かないように」という願いが込められています。

- 結び切り:一度結ぶと二度と解けない結び方

- あわじ切り:2色の水引をクロスして結ぶ形

水引にはさまざまな結び方がありますが、葬儀や法事など不祝儀の際に使う形は、上記2つの結び方であることを覚えておきましょう。

水引の色の違い

弔事では一般的に白黒や黄白、双銀などの水引が使用されます。これらの色は、悲しみや哀悼の意を示すものとして伝統的に用いられてきました。香典袋の種類と選び方でも紹介したように、水引の色によって、香典の金額がわかるようになっています。

- 白黒:千円〜5千円

- 黄白:1〜5万円

- 双銀:5万円以上

(※)

地域や宗派によって異なることもあるため、事前に確認しておくのがおすすめです。

※参照:https://www.koekisha.co.jp/chiebukuro/legal-amount/

水引の本数の違い

法事では、5本の水引で束ねられている香典袋を使用するのが一般的です。格式を重んじる場合は、7本で束ねられているもの、地域や宗教によっては高額な香典であれば偶数の10本のものを使うこともあります。ただし、高額な香典であっても偶数のものは使ってはいけないこともあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

法事における香典袋の水引選びは、故人や遺族の心情を考慮しつつ、地域や宗派の風習を尊重することが求められます。正しい知識を持って準備をすることで、心のこもった香典をお渡しすることができるでしょう。

法事で包む香典の金額は?関係性・回忌別の相場と注意点

法事で包む香典の金額は、故人との関係性や回忌によって異なります。失礼にならなように、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。ここでは、故人との関係性と回忌別に包む金額の相場を紹介します。

また、香典による失敗を防ぐには注意点の確認も必要です。故人と遺族に対する思いをしっかり伝えるためにも、どのような点に気を付けたら良いのかを理解しておきましょう。

法事の種類と関係性別の費用相場

香典の金額は、法事の種類によって異なります。例えば、四十九日や一周忌などの大切な節目の法事では通常よりも少し高めの金額を包み、三回忌以降になると、控えめな金額にすることが多いでしょう。

| 血縁関係 | 血縁関係(夫婦で参列) | 親しい友人 | 付き合い程度の知人 | |

| 初七日・四十九日 | 葬儀で渡した金額の半分であることが多い (端数や割り切れる数字になる場合は奇数の金額になるようにする) 近年は葬儀と同日に行うケースも増えているため、事前に確認するのがおすすめ |

|||

| 一周忌・三回忌 | 法要のみ:1〜3万円 会食あり:2〜5万円 |

法要のみ:2〜5万円 会食あり:3万円以上 |

法要のみ:1〜3万円 会食あり:3〜5万円 |

法要のみ:5千〜1万円 会食あり:1〜3万円 |

| 三回忌以降 | 法要のみ:1万円前後 会食あり:1〜3万円以上 |

法要のみ:2万円前後 会食あり:3〜5万円 |

法要のみ:5千〜1万円 会食あり:1万円〜3万円以上 |

法要のみ:5千〜1万円 会食あり:1万円〜 |

(※)

これらはあくまで一般的な傾向であり、地域の慣習や年齢によっても変わることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

※参照:https://coop-kazokusou.jp/wp/column/houyou-houzi-kouden/

香典を用意するときの注意点

香典を用意する際は、以下の点に注意が必要です。

- 偶数や不吉な数字(4、9など)とされる数字を避ける

- 相場とかけ離れた金額にしない

- 新札ではなく古札を包む

割り切れる偶数は、縁が切れる数字として良くない数字とされているため、奇数に合わせるのが正しいマナーです。これらのポイントを押さえておくことで、法事での香典による失敗を防げるでしょう。香典の準備は慎重に行い、故人への敬意を表すために心を込めて用意することが大切です。

法事での香典袋の正しいマナー|表書きと名前の書き方

法事で包む香典袋には、表書きと名前を記入する必要があります。表書きは、宗派や宗教ごとによって異なるため、葬儀や法事前に確認しておくのがおすすめです。しかし、どうしてもわからないということもあるでしょう。

そこでここでは、正しい表書きの書き方を宗教・宗派別とあわせて、無宗教・不明の場合の記入方法も解説します。また、水引の下段に記入する必要がある名前の書き方のマナーについても一緒に確認しておきましょう。

表書きの正しい書き方

香典袋の表書きは、法事の種類や宗教、宗派によって異なるため、注意が必要です。一般的には「御霊前」や「御仏前」といった表書きが用いられますが、仏式の場合は四十九日を境に「御仏前」に変わることが多いです。神式では「御玉串料」、キリスト教式では「御花料」など、宗教や宗派に応じた表書きを選びます。

分かりやすく表にまとめたものがこちらです。

| 宗教・宗派 | 表書き |

| 仏式 (黒白の水引・菊や蓮の花が印刷されている香典袋) |

御霊前 御香料 御香典 御悔 御仏前(四十九日以降) 浄土真宗と曹洞宗は葬儀から御仏前と書く |

| キリスト (白無地・百合の花、十字架が印刷されている香典袋) |

カトリック:御花料・御ミサ料 プロテスタント:御花料・献花料・弔慰料 |

| 神式 (白無地・双銀の香典袋) |

御神前 御玉串料 御榊料 |

| 不明または無宗教 (白無地・黒白の水引の香典袋) |

御香料 御講資 |

(※)

このように、宗教や宗派によって表書きが異なるため、事前に確認しておくと余裕をもって用意できるでしょう。

※参照:https://www.e-sogi.com/guide/17589/

名前の書き方とマナー

香典袋の水引の下段に、表書きよりも小さな文字で贈り主の名前をフルネームで書きます。夫婦で包む場合は、夫の名前のみでも問題ありません。妻の名前も記載する場合は、中央に夫の名前をフルネームで書き、左側に苗字を省略した妻の名前を記入します。

その他の記載方法は以下のとおりです。

- 2人:年齢が高い方の名前を右側に書く

- 3人:中央に目上の方または代表者の名前・他の名前を左側に小さく書く

- 4人以上:中央に代表者の名前、左下に「他一同」「外〇名」

- 会社や団体:中央に代表者の役職とフルネーム・右側に会社名

- 部署や同僚など:中央に「〇〇一同」「〇〇有志」など、右側に会社名

友人と連名で包む場合は、年齢が同じであれば五十音順に並べて書きましょう。香典袋に表書きや名前を記入する際は、毛筆や筆ペンを使用し、丁寧に書くことが大切です。香典をボールペンや鉛筆での書くのはマナー違反となる可能性があるため、避けた方が良いでしょう。

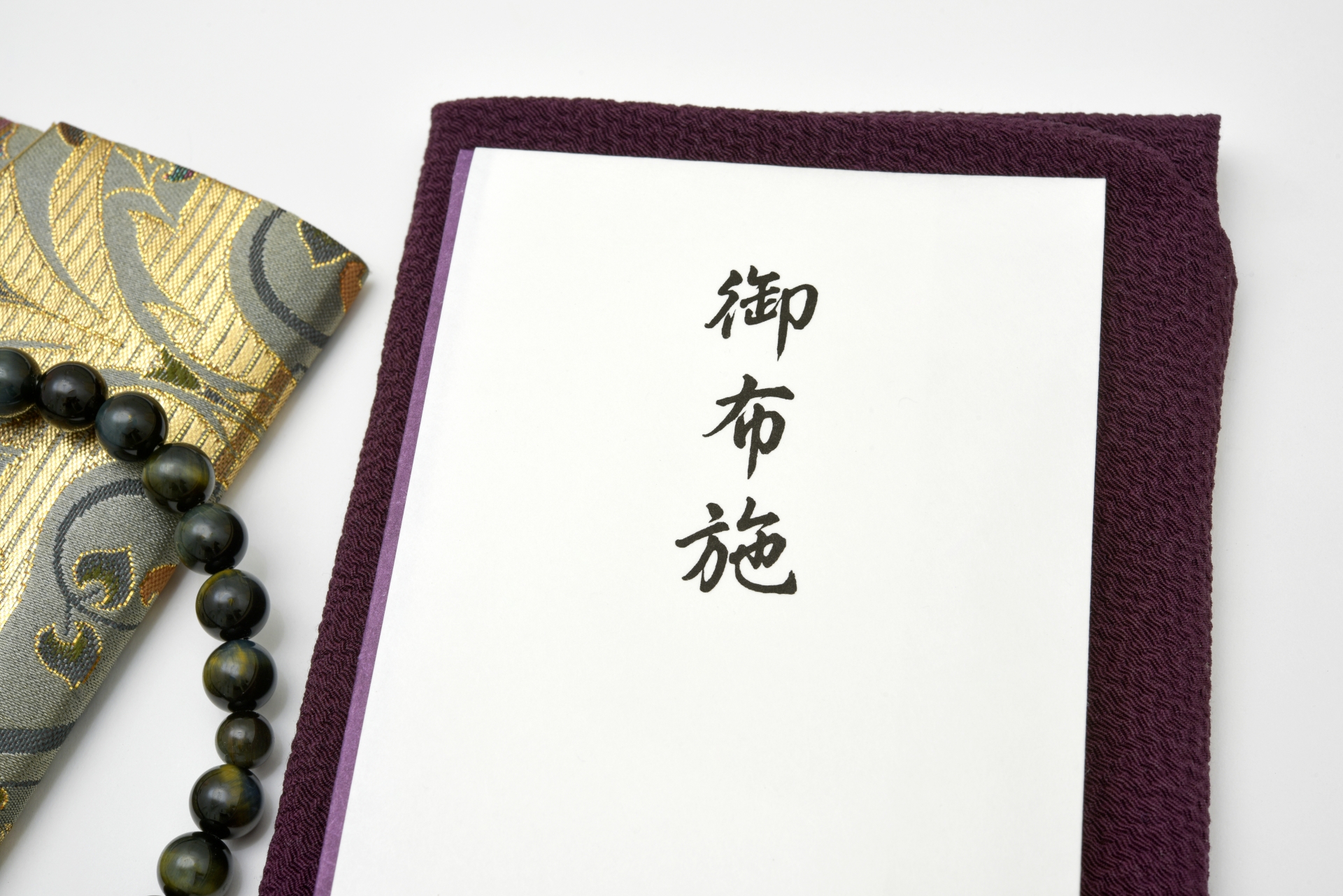

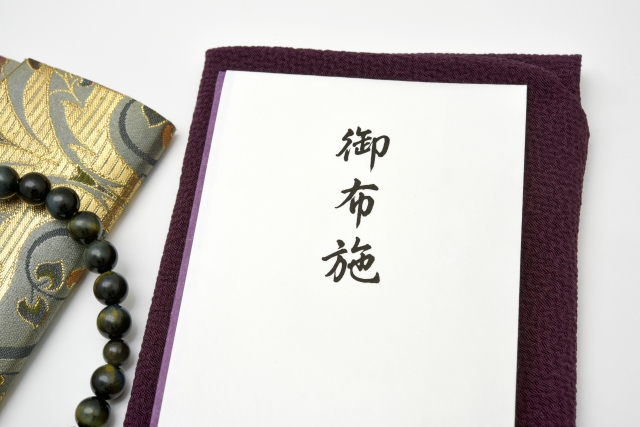

中袋の書き方

中袋には、包んだ金額と贈り主の住所・名前の記入が必要です。まず、表面の中央に金額を漢数字で記入し、裏面の左下に贈り主の住所、その下に名前をフルネームで記入します。住所を書く際は、郵便番号も含めて全て記入するとより丁寧です。

香典袋に金額を書く際は、「金〇〇園也」となるような形で、例えば1万円であれば「金壱萬円也」と記載します。香典の金額を記入する際の数字は、0を加えて金額を改ざんできないようにするために、旧漢字を使用しましょう。

<数字の旧漢字>

- 1→壱

- 3→参

- 5→伍

- 10→拾

- 千→阡

- 万→萬

- 円→園

なかには、中袋がない香典袋もあります。その場合は、外袋の裏側に住所・名前・金額を全て記入しましょう。

法事で包む香典の入れ方に決まりはある?渡すタイミングと方法も

法事での香典のマナーは、故人や遺族に対する思いやりを示す大切な要素です。香典袋の折り方や渡す方法など、細かいことに注意して正しいマナーを理解することが、故人への感謝の気持ちを伝えることにつながります。

遺族に対する礼儀を尽くすためにも、事前にしっかりと準備をし、心を込めて香典を用意しましょう。ここでは、香典の入れ方や袱紗の包み方、渡す方法、タイミングなどを詳しく紹介します。

香典の入れ方

香典を包む際は「悲しみに顔を伏せる」という意味を込めて、肖像画が裏面になるように向きを揃えて包むのが一般的です。上下については、肖像画が裏面になって向きが揃っていれば、それほど気にすることはありません。

香典を用意する際の注意点でもお伝えしたように、新札は避け、古札を使用するのが正しいマナーです。新札は「急な不幸を予測していた」という印象を与えかねません。一方で、法事は事前に日程が決まっているため、新札でも問題ないとする考え方もあります。しかし、弔事ではあるため「新札は避けるべき」という考え方が根強いのも事実です。

心配な場合は、古札を使用しておくと安心でしょう。古札がない場合は、新札を一度折ってしわをつけてから使用しましょう。ただし、古札であってもシワが多いものや破れているものはかえって失礼にあたるたため、ある程度綺麗な古札を選ぶのがのぞましいです。

香典袋の折り方と袱紗の包み方

香典袋は、「左開きになるようにする」ことと、「最後の折り込み口を上から下にかぶせるように折る」ことを覚えておくよ良いでしょう(※)。これは「不幸を重ねない」という意味が込められています。

香典を持って行く際は、紫や灰色、紺色の袱紗に包んで持参しましょう。袱紗に包む際も手順に注意が必要です。

<袱紗で包む手順>

- 袱紗をひし形になるように広げる

- 袱紗の中央に香典袋を置く

- 右→下→上→左の順に折り込んで包む

最近は爪付きや台付き、金封型など、さまざまな種類の袱紗が販売されているため、自分が使いやすいものを選ぶのがおすすめです。袱紗を初めて購入する方や袱紗を持っていない方は、慶弔兼用できる紫の袱紗を持っておくと便利です。

※参照:https://www.e-sogi.com/guide/48353/#i-3

香典を渡すタイミングと方法

香典を立って渡す場合は、軽く頭を下げつつ、両手で丁寧に香典を差し出します。座っている場合は、腰を浮かせるか、ひざまずく形で渡すと良いでしょう。渡す際に、「御仏前にお供えください」と、一言添えるとより丁寧です。

香典を渡す際は、袱紗から香典袋を出して、相手から名前が読めるようにして両手で差し出しましょう。

渡すタイミングは、受付が設けられているなら記帳した後に受付係へ、受付がないなら遺族へ挨拶するときに渡すのが一般的です。また、法事の規模や雰囲気に応じて過度に声を張らず、静かに言葉を交わすなどの配慮も必要です。遺族の方からお礼を言われた場合にも、謙虚な姿勢を崩さないよう心がけましょう。

このように、香典の包み方や渡し方には多くのマナーが存在しますが、特に重要なのは心からの哀悼の意を示すことです。形式にとらわれすぎず、遺族への思いやりを忘れずに行動することで、相手にとっても心に残る法事となります。

葬儀と法事での香典の違いはある?目的や役割について解説

葬儀と法事では、香典の目的や渡し方が異なります。それぞれの場に応じた適切なマナーを守ることで、遺族に対する配慮や故人への思いをしっかりと伝えられるのです。葬儀と法事での香典の違いを理解し、故人への敬意を示しましょう。

ここでは、葬儀と法事での香典の違いを解説します。それぞれの役割やポイントを理解し、地域や宗教の習慣にも配慮しながら適切な対応をできるようにしましょう。

葬儀での香典の渡し方

葬儀の際の香典は、故人の葬儀費用を助ける目的が主であり、喪主や遺族への直接的な経済的援助の意図が込められています。葬儀の場では、香典は受付で渡されるのが一般的で、袱紗に包んで持参して名前や金額が分かるように香典袋を用意します。

渡す際は、「この度はご愁傷様です」「お悔やみ申し上げます」など、一言添えると良いでしょう。また、法事での香典と同様に、故人との関係や自分の立場に応じて金額を決めます。また、地域や宗教によって金額の相場や香典袋の種類、費用の相場などが異なるため、事前の確認も大切です。

法事での香典の渡し方のポイント

法事での香典の渡し方は、葬儀とは異なる点がいくつかあります。まず、法事は故人の命日や特定の年忌に行われることが多く、参加者も家族や親しい友人が中心となるため、より親密な雰囲気の中で行われることがほとんどです。そのため、香典を渡す際には、より個人的な思いを込める故人や遺族に対する敬意を示すことができるでしょう。

また、法事では香典を渡す際の言葉遣いにも配慮が必要です。遺族に対して心からの哀悼の意を表し、故人への思いを伝える言葉を選ぶと良いでしょう。例えば、「この度はお世話になりました」「どうぞお納めください」などの、控えめで丁寧な言葉を添えると、遺族に対する敬意が伝わります。

他にも、法事の香典は、葬儀に比べて金額が少ないことが一般的です。これは法事が故人を偲ぶための儀式であり、葬儀のような直接的な経済支援の意味合いが薄いためです。

まとめ|法事で必要な香典の役割や相場を理解して正しいマナーを身に付けよう

法事における香典の金額やマナーは、故人への尊敬の念や遺族への気遣いを示す大切な要素です。本記事を通じて、法事での香典の基本から、関係性別の相場、香典袋の選び方や書き方、そして渡し方のマナーまでを詳しく解説しました。

これらの情報を参考にすることで、適切な香典を用意し、失礼のない対応で法事に臨めるでしょう。また、地域や宗教によって異なる習慣もあるため、事前に詳しい情報を確認することも大切です。自信を持って法事に参加し、故人とそのご遺族に敬意を示すために、ぜひ今回学んだ知識を役立ててください。

疑問点や不安なことがある場合は、専門家や葬儀会社などに相談するのもおすすめです。専門家の意見を聞くことで、より正確な情報を確認でき、安心して法事や法要に臨めるでしょう。

関連する記事

買う とどける

様々なサービスを購入する

Comment

また、日本葬祭アカデミー教務研修室にて「葬祭カウンセラー」資格を取得し、エンディング領域における専門性を活かした取り組みを進めている。

関連記事一覧を見る