法事・法要

法事にお供え物は持っていくべき?|金額の相場や適切な品物、知っておきたいマナーを解説

法事に参列する際には、お供え物を持参するのが一般的です。法事のお供え物には、ご遺族への感謝の気持ちを表す大切な役割があります。

初めて法事に参列される方や遠方から参列される方にとって、お供え物の選び方や金額の相場、マナーについて不安に感じることも多いでしょう。

この記事では、法事のお供え物の選び方から、おすすめの品物、金額相場、包み方や渡し方のマナーまで、初めての方でも安心して準備できるよう詳しく解説します。

法事のお供え物はそもそも持っていくべき?

法事のお供え物は、故人を偲ぶ気持ちや遺族への感謝を表す大切な習慣です。しかし、地域や家庭によって慣習が異なるため、持参すべきかどうか迷う方も多いでしょう。

結論として、法事でお供え物を持参すべきかどうかは、状況に依ります。以下の表で、法事のお供え物を持参すべき場合とその理由をまとめました。

| 状況 | 持参すべきか | 理由 |

|---|---|---|

| 親族の法事 | はい | 故人との縁が深く、遺族への配慮が必要なため。家族で参列する場合は特に持参が望ましい。 |

| 初めての法事参列 | はい | マナーとして持参するのが無難。 |

| 遠方からの参列 | はい | 移動の負担を考慮しても、持参または事前に送付するのが望ましい。 |

| 親しい友人の法事 | はい | 故人や遺族との関係性を考慮し、心のこもったお供え物を選ぶとよい。 |

| 会社関係の法事 | 状況による | 会社の方針や慣習に従う。同僚と相談して決めるのが無難。 |

お供え物は、故人を偲ぶ気持ちと遺族への感謝を表す重要な役割を果たします。親族や親しい間柄の法事では、特別な事情がない限りお供え物を持参することが望ましいでしょう。

ただし、地域や家庭の慣習によっては不要な場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。

法事のお供え物の種類は「品物」と「現金」の2パターン

法事のお供え物には、主に「品物」と「現金」の2つのパターンがあります。それぞれに適した場面や金額の相場、選び方のポイントがあり、状況に応じて適切な選択が大切です。

まず、品物のお供え物は、故人を偲ぶ気持ちを形にする方法として広く親しまれています。品物のお供え物では「消え物」を基本とし、お菓子や果物、線香などは定番で、季節感や実用性を考慮して選ぶとよいでしょう。特に、故人の好みや遺族の事情を考慮することが大切です。

続いて現金をお供え物として渡す場合、金額の相場や渡し方に注意が必要です。現金は柔軟性が高く、遺族の負担を軽減できるメリットがあります。ただし、地域や宗派によっては現金を避けるべき場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。

まとめると、法事のお供え物は「品物」と「現金」の2パターンがあり、それぞれに適した場面や選び方があります。品物は故人を偲ぶ気持ちを形にしやすく、現金は遺族の負担を軽減できるメリットがあります。状況に応じて適切なお供え物を選び、マナーに配慮して渡すことが大切です。

適切な品物とその選び方を解説

法事のお供え物として適切な品物を選ぶことは、故人への敬意と遺族への配慮を示す上で大切です。ここでは、お菓子、果物、飲み物、線香、花といった代表的なお供え物について、それぞれの特徴と選び方のポイントを詳しく解説します。

これらの品物は、法要の際に仏壇に供えられ、後に遺族や参列者で分け合うことが多いため、慎重に選ぶ必要があります。

お菓子

お菓子は法事のお供え物として人気が高く、選びやすい品物です。日持ちがよく、参列者全員で分けやすいという特徴があります。法事のお供え物としてお菓子を選ぶ際のポイントについて、以下の表でまとめました。

| 種類 | 特徴 | 選び方のポイント |

|---|---|---|

| 和菓子 | 上品で伝統的な印象を与える | 日持ちする干菓子や落雁を選ぶ。個包装のものが望ましい。 |

| 洋菓子 | 幅広い年齢層に好まれる | クッキーやマドレーヌなど、常温保存可能なものを選ぶ。 |

| 煎餅 | 日本の伝統的なお菓子 | 堅すぎないものを選び、高齢者にも配慮する。 |

| 羊羹 | 長期保存が可能 | 小型のものや切り分けやすいものを選ぶ。 |

法事のお供え物としてお菓子を選ぶ際は、日持ちがよく、個包装されているものを選ぶことが大切です。特に、クッキーやマドレーヌなどの洋菓子は、子どもから大人まで幅広い年齢層に喜ばれるため、おすすめです。

ただし、生クリームを使用したケーキなど、傷みやすいものは避けましょう。

果物

果物は栄養価が高く、見た目も美しいため、法事のお供え物として人気があり、季節感を演出できる点も魅力です。法事のお供え物として、果物を選ぶ際のポイントについて、以下の表でまとめました。

| 種類 | 特徴 | 選び方のポイント |

|---|---|---|

| りんご | 丸い形が縁起がよいとされる | 傷がなく、艶のあるものを選ぶ。 |

| みかん | 冬の定番果物 | 小ぶりで甘みのあるものを選ぶ。 |

| メロン | 高級感がある | 香りが強すぎないものを選ぶ。 |

| ぶどう | 粒が多いことから子孫繁栄の意味がある | 傷みにくい品種を選ぶ。 |

丸い形のものは縁起がよいとされ、特にりんごやメロンは人気があります。ただし、香りの強いものや傷みやすいものは避け、日持ちのするものを選びましょう。

果物は1種類だけでなく、2~3種類を組み合わせてもよいでしょう。また選ぶ際は、遺族の好みや故人の思い出に関連する果物をお供え物に選ぶと喜ばれます。

飲み物

飲み物は実用的なお供え物として喜ばれます。ただし、選び方には注意が必要です。法事のお供え物として飲み物を選ぶ際のポイントについて、以下の表でまとめました。

| 種類 | 特徴 | 選び方のポイント |

|---|---|---|

| お茶 | 日本の伝統的な飲み物 | 緑茶や煎茶など、高級感のあるものを選ぶ。 |

| ジュース | 幅広い年齢層に好まれる | 果汁100%のものや、健康的なイメージのものを選ぶ。 |

| コーヒー | 大人向けの飲み物 | インスタントよりもドリップタイプを選ぶ。 |

| 水 | 最も基本的な飲み物 | ミネラルウォーターなど、高品質なものを選ぶ。 |

飲み物は実用的で、法要後に参列者全員で楽しむことができます。お茶やジュースなど、アルコールを含まないものを選びましょう。特に、お茶は日本の伝統的な飲み物として適しており、高級な煎茶や玉露などが喜ばれます。

ビールなどのアルコール類は、一般的に法事のお供え物としてふさわしくないとされているため、避けるのが無難です。飲み物を選ぶ際は、故人の好みや遺族の事情を考慮し、季節に合ったものを選ぶとよいでしょう。

線香

線香は法事に欠かせないお供え物で、実用的な贈り物として喜ばれます。法事のお供え物として線香を選ぶ際のポイントについて、以下の表でまとめました。

| 種類 | 特徴 | 選び方のポイント |

|---|---|---|

| 白檀 | 高級感があり、落ち着いた香り | 上品な香りのものを選ぶ。 |

| 沈香 | 深みのある香り | 高価なため、場合によって選ぶ。 |

| 無香料 | 香りに敏感な人にも配慮 | 煙の少ないタイプを選ぶ。 |

| お線香セット | 様々な種類が楽しめる | 日常使いできるものを含むセットを選ぶ。 |

線香は実用的な法事のお供え物として、遺族に喜ばれます。白檀や沈香など、上品な香りのものが適しています。ただし、香りの好みは個人差が大きいため、無香料タイプを選ぶのも一つの方法です。

花

花は美しさと香りで故人を偲ぶのにふさわしい法事のお供え物です。法事のお供え物として花を選ぶ際のポイントについて、以下の表でまとめました。

| 種類 | 特徴 | 選び方のポイント |

|---|---|---|

| ユリ | 純白で清楚な印象 | 香りが強すぎないものを選ぶ。 |

| カーネーション | 長持ちする | 白や淡いピンクなど、落ち着いた色を選ぶ。 |

| 菊 | 仏花の定番 | 白や黄色など、明るい色を選ぶ。 |

| 蘭 | 高級感がある | 胡蝶蘭など、長持ちする種類を選ぶ。 |

白いユリやカーネーション、菊などが一般的ですが、故人の好きだった花を選ぶのもよいでしょう。ただし、香りの強い花や、赤や紫など派手な色の花は避けましょう。また、バラなどトゲのある花も適していません。花を選ぶ際は、長持ちするものや、季節に合ったものを選ぶことが大切です。

以上より、法事のお供え物としては、お菓子、果物、飲み物、線香、花のいずれも、日持ちがよく、参列者全員で分けやすいものが適しています。また、季節感や故人の好みを考慮することで、より心のこもったお供え物となります。適切なお供え物を選ぶことで、故人を偲び、遺族への感謝の気持ちを表すことができるでしょう。

法事のお供え物の金額相場はどれくらい?

法事のお供え物の金額相場は、故人との関係性や法要の種類によって異なります。適切な金額を知ることで、失礼のない贈り物を選ぶことができます。一般的なお供え物の相場について、以下の表にまとめました。

| 関係性 | 品物の場合 | 現金(御供物料)の場合 |

|---|---|---|

| 親族(近い) | 5,000円~10,000円 | 10,000円~30,000円 |

| 親族(遠い) | 3,000円~5,000円 | 5,000円~10,000円 |

| 友人・知人 | 3,000円~5,000円 | 5,000円~10,000円 |

| 会社関係 | 5,000円~10,000円 | 10,000円~20,000円 |

法事のお供え物の金額相場は、故人との関係性によって変わります。親族の法事の場合は比較的高めの金額が一般的で、特に近い親族であれば1万円以上のお供え物を用意することが多いです。一方、友人や知人の法事の場合は3,000円~5,000円程度が適切とされています。

また、品物を贈る場合と現金(御供物料)を贈る場合で金額が異なる点に注意が必要です。現金の場合は品物よりも若干高めの金額が相場となっています。ただし、これはあくまで目安であり、個々の事情や地域の慣習によって適切な金額は変わってくるでしょう。

事前に確認しておきたい包み方や渡し方のマナーを紹介

法事のお供え物を贈る際は、包み方や渡し方にも細かなマナーがあります。適切な作法を知ることで、故人への敬意と遺族への配慮を示すことができます。ここでは、のしや水引、表書きのルール、渡すタイミング、そして郵送する場合のマナーについて詳しく解説します。

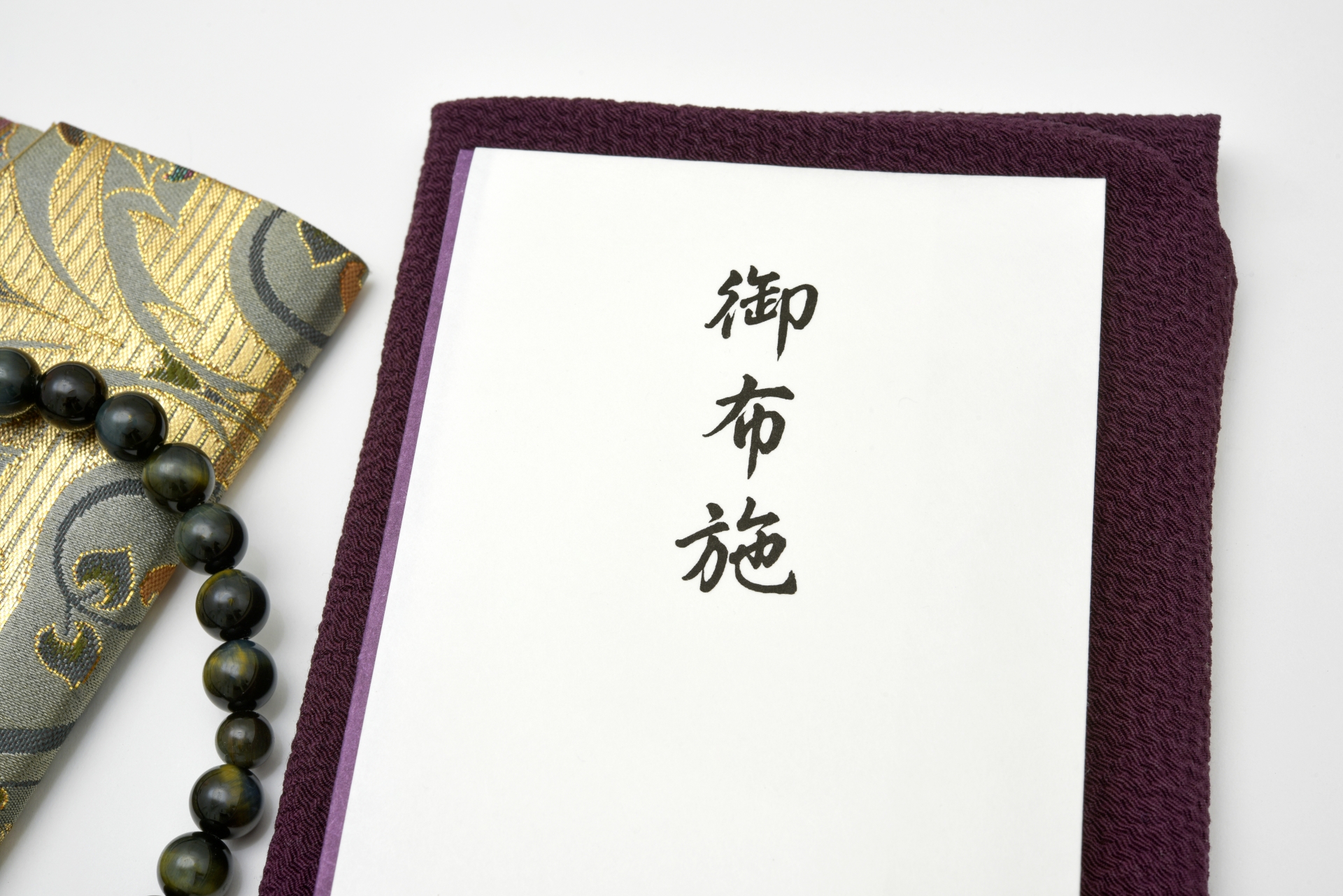

包み方のマナー|のしや水引、表書きのルール

法事のお供え物を包む際は、のしや水引、表書きに関する細かなルールがあります。これらを正しく理解することで、失礼のない贈り物となります。以下の表で、包み方のマナーについてまとめました。

| 項目 | ルール | 詳細 |

|---|---|---|

| のし | 外のし | 包装紙の上からのしを貼る。内のしは慶事用なので避ける。 |

| 水引 | 結び切り | 一度結ぶとほどけない「結び切り」を使用。四十九日までは白黒、それ以降は双銀を選ぶ。 |

| 表書き | 「御霊前」「御仏前」 | 四十九日までは「御霊前」、それ以降は「御仏前」が一般的。宗派により異なる場合もある。 |

| 名前の書き方 | フルネーム | 包装紙の上から貼ったのし紙の下に、参列者の代表名をフルネームで書く。 |

法事のお供え物の包み方は、故人への敬意を表す重要な要素です。のしは必ず外のしを使用し、水引は結び切りを選びます。表書きは法要の時期や宗派によって適切なものを選ぶ必要があります。また、名前の書き方にも注意が必要で、フルネームで記載することが一般的です。

これらのルールを守ることで、遺族に対する配慮を示すことができます。ただし、地域や宗派によって細かな違いがある場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。

渡し方のマナー|渡すタイミングにもルールがある?

法事のお供え物の渡し方にも、適切なマナーがあります。渡すタイミングや場所、言葉遣いなどに気を配ることで、遺族への配慮を示すことができます。渡し方のマナーについて、以下の表にまとめました。

| 項目 | マナー | 詳細 |

|---|---|---|

| タイミング | 法要開始前 | 法要が始まる前に渡すのが原則。遺族が忙しくなる前に渡す。 |

| 場所 | 受付または玄関 | 受付で渡すか、玄関で迎えられた際に渡す。仏前に直接置くのは避ける。 |

| 渡し方 | 紙袋から出して | 紙袋や風呂敷から出し、品物だけを手渡しする。 |

| 言葉 | 簡潔な挨拶 | 「御仏前にお供え物をお持ちしました」など、簡潔に伝える。 |

| 紙袋の扱い | 持ち帰る | 紙袋や風呂敷は持ち帰る。遺族に処分を頼む場合は確認が必要。 |

お供え物の渡し方は、遺族への配慮を示す重要な機会です。法要開始前に、受付や玄関で渡すのが適切です。紙袋から出して品物だけを手渡し、簡潔な言葉を添えることが大切です。また、紙袋や風呂敷は基本的に持ち帰りましょう。

これらのマナーを守ることで、遺族の負担を軽減し、心のこもったお供えができます。ただし、状況に応じて柔軟に対応することも必要です。

法事に参列できずお供え物を郵送する場合のマナー

遠方に住んでいるなどの理由で法事に参列できない場合、お供え物を郵送することがあります。以下の表で、お供え物の郵送時のマナーについてまとめました。

| 項目 | マナー | 詳細 |

|---|---|---|

| のし | 内のし | 郵送の場合は内のしを使用。破損を防ぐため。 |

| 発送時期 | 2~3日前に届くよう | 法要の2~3日前に届くように発送。忙しい時期を避ける。 |

| 品物の選び方 | 日持ちするもの | 日持ちし、傷みにくいものを選ぶ。生ものは避ける。 |

| 連絡 | 事前に知らせる | 郵送することを事前に電話やメールで伝える。 |

| 手紙 | 同封する | お供え物と一緒に手紙を同封。欠席の理由や思いを伝える。 |

法事に参列できずお供え物を郵送する場合、いくつかの注意点があります。のしは内のしを使用し、法要の2~3日前に届くように発送します。品物は日持ちするものを選び、事前に郵送することを遺族に伝えましょう。また、手紙を同封して欠席の理由や思いを伝えることが大切です。

法事のお供え物に適さない品物も確認しておこう

法事のお供え物を選ぶ際は、適切なものを選ぶことと同様に、避けるべき品物を知ることも大切です。仏教の教えや日本の伝統的な価値観に基づいて、いくつかのタブーとされる品物があります。ここでは、法事のお供え物として適さない品物について詳しく解説します。

肉や魚など「殺生」を連想させるもの

仏教の教えでは、生き物を殺して食べることを避けるべきとされています。そのため、肉や魚などの品物はお供え物として適していません。

これらに近いものを渡したい場合は、代わりに精進料理や植物性のタンパク質を含む食品を選ぶとよいでしょう。例えば、豆腐や納豆、海藻類などが適切な選択肢となります。また、だしの素として一般的なかつお節も避け、昆布や椎茸などの植物性だしを使用した食品を選ぶことをおすすめします。

「4」や「9」のつく商品

日本の文化では、「4」や「9」という数字に不吉な意味合いがあります。そのため、これらの数字がつく商品はお供え物として避けるべきです。以下の表で、詳細を説明します。

| 数字 | 理由 | 避けるべき例 |

|---|---|---|

| 4 | 「死」を連想させる | 4個入りの菓子箱、4本セットの線香 |

| 9 | 「苦」を連想させる | 9個入りの果物セット、9枚入りのお煎餅 |

上記より、「4」は「死」、「9」は「苦」と読み方が似ているため、これらの数字がつく商品は縁起が悪いとされています。例えば、4個入りの菓子箱や9本セットの線香などは避けましょう。代わりに、5個入りや8個入りなど、縁起の良い数字を選ぶとよいでしょう。

日持ちしにくく傷みやすい食べ物

法事のお供え物として、日持ちしにくく傷みやすい食べ物は避けるべきです。これらの食品は、衛生面や実用性の観点から適していませんし、遺族に負担をかける可能性があります。

また、果物を贈る場合は、カットされたものではなく、丸ごとの果物を選ぶのがよいでしょう。さらに、手作りの料理も避け、市販の保存食品を選ぶことをおすすめします。

香りの強い線香やお花

香りの強い線香やお花も、法事の雰囲気を乱す可能性があるため、避けるべきです。線香を選ぶ際は、穏やかな香りのものや無香料のものを選びましょう。花を贈る場合も、ユリやカサブランカなど香りの強いものは避け、菊やカーネーションなど香りの控えめな花を選ぶとよいでしょう。

法事のお供え物を選ぶ際は、殺生を連想させるもの、縁起の悪い数字がつくもの、日持ちしにくいもの、強い香りのするものなどは控えましょう。代わりに、植物性の食品、縁起の良い数字の商品、日持ちする食品、穏やかな香りの品物を選ぶことで、故人への敬意と遺族への配慮を適切に示せます。

よくある質問

ここでは、法事のお供え物に関するよくある質問とその回答をまとめました。仏壇への直接のお供えの是非、香典との関係、法事と法要の違い、欠席時の対応、親族以外の法事への対応など、具体的な疑問点について解説します。

仏壇に直接お供え物をしても良い?

仏壇に直接お供え物を置くことは、一般的にはマナー違反とされています。仏壇へのお供え物は、直接置くのではなく、遺族や受付を通じて渡すのが適切です。これは、お供え物を仏前に供える役割が遺族にあるという考えに基づいています。

また、お供え物を自宅に持参する場合は、事前に連絡を入れ、遺族の意向を確認することが大切です。適切な作法を守ることで、故人への敬意と遺族への配慮を示すことができます。

お供え物とは別で香典が必要?

法事の際、お供え物と香典の関係について疑問を持つ方も多いでしょう。以下の表で、お供え物と香典の関係についてまとめました。

| 状況 | お供え物 | 香典 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 一般的な法事 | 必要 | 不要 | お供え物のみで十分。 |

| 初めての法事 | 必要 | 任意 | 香典を持参する場合もあるが、必須ではない。 |

| 親族の法事 | 必要 | 任意 | 近い親族の場合、香典を持参することも多い。 |

| 会社関係の法事 | 状況による | 状況による | 会社の方針に従う。代表者が香典を持参することが多い。 |

基本的に、法事の際はお供え物を持参すれば十分です。香典は葬儀の際に渡すものであり、法事では一般的ではありません。ただし、初めての法事や近い親族の法事の場合、香典を持参する方もいます。

会社関係の法事では、会社の方針に従うのが無難です。また、お供え物と香典の両方を用意する場合は、それぞれ別々に包む必要があることも覚えておきましょう。

法事と法要の違いとは?

法事と法要という言葉は、しばしば混同されることがあります。実際には、これらの言葉には微妙な違いがあります。法事と法要の違いについて、以下の表にまとめました。

| 項目 | 法事 | 法要 |

|---|---|---|

| 意味 | 故人を追悼する儀式全般 | 仏教における儀式の総称 |

| 範囲 | 比較的狭い | 広い |

| 具体例 | 四十九日、一周忌、三回忌など | 法事に加え、お盆、彼岸、年忌法要など |

| 形式 | 家族や親族中心 | 寺院で行われることも多い |

法事と法要は、どちらも故人を追悼する儀式を指しますが、その範囲に違いがあります。法事は、四十九日や一周忌など、特定の故人を追悼する儀式を指すことが多いです。一方、法要は仏教における儀式の総称であり、法事を含むより広い概念です。

ただし、日常会話では両者を厳密に区別せず、同じような意味で使われることも多いです。重要なのは、故人を偲び、遺族を支える気持ちを持つことです。

法事を欠席する場合、お供え物はどうすれば良い?

法事を欠席する場合でも、可能な限りお供え物を送ることが望ましいです。最も一般的な方法は、事前に郵送することです。その際は、法要の2~3日前に届くよう発送し、日持ちするものを選びましょう。

また、参列する親族や知人に代わりに渡してもらうのも良い方法です。後日持参する場合は、必ず遺族に事前に連絡し、了承を得てください。何もしないのは、特別な事情がない限り避けるべきです。

親族の法事でなくてもお供え物は必要?

親族の法事でなくても、基本的にはお供え物を持参することが望ましいです。特に親しい友人の法事の場合は、故人や遺族との関係性に応じた品物を選びましょう。会社関係の法事では、会社の方針に従うのが無難です。知人や遠い親戚の場合は、状況に応じて判断しますが、可能な限り持参するのが礼儀です。

まとめ

また、マナーや作法も大切ですが、最も大切なのは故人を偲ぶ心です。適切なお供え物を選び、法事のルールを守りつつ、しっかりとした心構えで法事に臨むようにしましょう。

関連する記事

買う とどける

様々なサービスを購入する

Comment

また、日本葬祭アカデミー教務研修室にて「葬祭カウンセラー」資格を取得し、エンディング領域における専門性を活かした取り組みを進めている。

関連記事一覧を見る