法事・法要

法事の香典のマナーは?|金額相場と渡し方の基礎知識

法事に参列する際、香典の準備は欠かせません。しかし、金額の相場や表書きの書き方、香典袋の種類など、初めての方にとっては戸惑う点が多いものです。特に、親族や仕事関係の法事では、適切なマナーを知っておくことが必要になります。

香典の正しい準備を知ることで、故人への敬意を示し、遺族へ配慮することができます。本記事では、法事での香典の金額相場やマナー、のし袋の書き方、香典の包み方と渡し方について詳しく解説します。

しかし、「親族の場合の金額相場は?」「夫婦で渡す際のマナーは?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、法事での香典の基本知識から、実際の金額相場、適切な渡し方までを網羅し、あなたの疑問を解決します。

この記事を読むことで、法事の香典に関する不安を解消し、適切なマナーで準備を進めることができます。正しい知識を身につけ、大切な法事に安心して臨みましょう。

法事の香典とは? 基本的なマナーと必要な知識

法事の香典は、故人を偲び、遺族を慰める気持ちを表す大切な習慣です。適切な金額や渡し方を知ることで、故人への敬意と遺族への配慮を示すことができます。ここでは、法事の香典に関する基本的なマナーと知識について、初めて参加する方にもわかりやすく解説していきます。

法事と香典の意味

そもそも法事は数多くある仏教行事のことを指します。そのため、お盆や彼岸供養も法事に入ります。一方で、故人の命日に供養をする行事は法要といいます。法要も法事のひとつであり、故人を追悼し、遺族が集まって故人を偲ぶ大切な機会です。

香典は、この法事において重要な役割を果たしています。香典はもともとは故人に供えるお香を購入するための金銭を意味していましたが、現在では遺族への支援や弔意を表す金銭的な贈り物になっています。

故人への敬意と遺族への思いやりを示す大切な習慣ということで、法事の種類や故人との関係性によって金額や渡し方が変わることもあるため、事前に確認することが大切です。適切な香典を用意することで、故人を偲び、遺族の心に寄り添うことができるでしょう。

忌日法要と年忌法要とは

法事には忌日法要と年忌法要の2種類があります。それぞれ意味や実施時期が異なるため、これらの違いを理解することで、適切な参列や香典の準備ができます。忌日法要と年忌法要の特徴を以下の表のとおりです。

| 法要の種類 | 実施時期 | 特徴 |

|---|---|---|

| 忌日法要 | 死後7日ごとに100日目まで | 故人の死後、比較的短期間で行われる法要。四十九日法要が最も重要とされる。 |

| 年忌法要 | 一周忌から始まり、定期的に実施 | 故人の命日を基準に、一定の年数が経過するごとに行われる法要。三回忌、七回忌、十三回忌などがある。 |

忌日法要と年忌法要は、故人を追悼し、遺族が集まって故人を偲ぶ大切な機会です。忌日法要は故人の死後比較的早い時期に行われるため、遺族の悲しみも新しく、より慎重な対応が求められます。

一方、年忌法要は定期的に行われるため、故人との思い出を共有し、家族や親族の絆を深める機会にもなります。どちらの法要に参列する場合も、故人への敬意と遺族への配慮を忘れずに、適切な香典を用意しましょう。

親族・身内への香典について

親族や身内の法事に参列する際の香典は、血縁関係の近さや法要の種類によって金額が変わります。適切な金額を選ぶことで、故人への敬意と遺族への思いやりを示すことができます。親族・身内への香典の相場は以下の表のとおりです。

| 関係性 | 金額相場 | 説明 |

|---|---|---|

| 両親 | 3万円~10万円 | 子どもとしての立場を考慮し、相応の金額を用意する。会食がある場合はさらに増額することもある。 |

| 兄弟姉妹 | 3万円~5万円 | 血縁関係が近いため、比較的高額になる。自身の経済状況も考慮して決める。 |

| 祖父母 | 1万円~5万円 | 両親ほど高額である必要はないが、親族としての立場を考慮する。 |

| おじ・おば | 1万円~5万円 | 付き合いの程度や自身の年齢によって調整する。 |

親族・身内への香典は、血縁関係が近いほど高額になる傾向があります。特に両親の法事では、子どもとしての立場を考慮し、相応の金額を用意することが一般的です。

ただし、自身の経済状況や他の兄弟姉妹との均衡も考慮しながら、適切な金額を決めることが大切です。また、法要の種類(四十九日、一周忌など)によっても相場が変わることがあるため、注意が必要です。

香典の意味を理解し、適切な金額や渡し方を知ることで、故人への敬意と遺族への配慮を示すことができます。忌日法要と年忌法要の違いを理解し、親族・身内への香典の相場を把握することで、初めて法事に参加する方でも適切に対応できるでしょう。

大切なのは、形式だけでなく、故人を偲び、遺族の心に寄り添う気持ちを持って参列することです。

法事での香典の金額相場と基準

法事における香典の金額相場は、故人との関係性や法要の種類、会食の有無などによって変動します。適切な金額を選ぶことは、故人への敬意を表すとともに、遺族への配慮を示す大切な要素となります。

ここでは、施主との関係や立場に応じた香典の金額相場と、その基準について詳しく解説していきます。

施主との関係による額の違い

法事の香典は、施主との関係性によって金額が大きく変わります。親族か友人か、また仕事関係かによって適切な金額が異なってきます。施主との関係性による香典の相場について、以下の表でご確認ください。

| 関係性 | 金額相場 | 説明 |

|---|---|---|

| 親族(両親・兄弟姉妹) | 1万円~5万円 | 血縁関係が近いほど金額は高くなる。会食がある場合はさらに増額することが一般的である。 |

| 親戚(おじ・おば・いとこ) | 5千円~3万円 | 親族ほど高額である必要はないが、親戚付き合いの程度によって調整する。 |

| 友人・知人 | 5千円~1万円 | 親しさや年齢によって変動するが、この範囲内が一般的である。 |

| 会社関係者 | 3千円~1万円 | 上司や同僚、取引先など、ビジネス上の関係性を考慮して決める。 |

香典の金額は、施主との関係性だけでなく、自身の経済状況や地域の慣習なども考慮して決めることが大切です。また、法要の種類(四十九日、一周忌など)によっても相場が変わることがあるため、注意が必要です。適切な金額を選ぶことで、故人を偲び、遺族を慰める気持ちを表すことができます。

両親・兄弟など親族への金額相場

親族への法事の香典は、血縁関係の近さや法要の種類によって金額が変わります。特に両親や兄弟姉妹など、近親者の法事では適切な金額を選ぶことが大切です。親族への香典の相場について、以下の表をご覧ください。

| 関係性 | 四十九日法要 | 一周忌以降 |

|---|---|---|

| 両親 | 3万円~5万円 | 1万円~5万円 |

| 兄弟姉妹 | 1万円~5万円 | 1万円~3万円 |

| 祖父母 | 1万円~3万円 | 5千円~2万円 |

| おじ・おば | 5千円~2万円 | 5千円~1万円 |

親族への香典は、血縁関係が近いほど高額になる傾向があります。特に両親の法事では、子どもとしての立場を考慮し、相応の金額を用意することが一般的です。

また、四十九日法要は一周忌以降よりも金額が高くなることが多いため、注意が必要です。ただし、自身の経済状況や他の兄弟姉妹との均衡も考慮しながら、適切な金額を決めることが大切です。

友人・知人への金額相場

友人や知人の法事に参列する際の香典は、親族ほど高額である必要はありませんが、適切な金額を選ぶことが大切です。友人・知人への香典の相場について、年齢別に以下の表でまとめました。

| 年齢層 | 金額相場 | 説明 |

|---|---|---|

| 20代 | 3千円~5千円 | 学生や社会人1~3年目程度の場合はこの範囲が一般的である。 |

| 30代~40代 | 5千円~1万円 | 社会人としての立場が確立し、経済的余裕も出てくるため、金額が上がる。 |

| 50代以上 | 5千円~1万円 | 年齢による金額の差は少なくなるが、親しさによって調整する。 |

友人・知人への香典は、年齢や社会的立場、親しさの度合いによって金額が変わります。20代では3千円~5千円程度が一般的ですが、30代以降は5千円~1万円程度に増額するのが適切です。

ただし、非常に親しい友人の場合は、これよりも高額になることもあります。また、法要後の会食に参加する場合は、若干増額することも考慮しましょう。

会社関係者への金額相場

会社関係者の法事に参列する際の香典は、ビジネス上の関係性を考慮しつつ、適切な金額を選ぶことが重要です。会社関係者への香典の相場について、以下の表でご確認ください。

| 関係性 | 金額相場 | 説明 |

|---|---|---|

| 上司 | 5千円~1万円 | 直属の上司や役職が高い場合は、上限に近い金額が適切である。 |

| 同僚 | 3千円~5千円 | 普段の付き合いの程度に応じて調整する。 |

| 部下 | 3千円~5千円 | 同僚と同程度だが、立場を考慮して決める。 |

| 取引先 | 5千円~1万円 | ビジネス上の関係性や重要度に応じて決める。 |

会社関係者への香典は、職場での立場や関係性を考慮して決めることが大切です。上司の場合は5千円~1万円程度が一般的ですが、同僚や部下の場合は3千円~5千円程度が適切です。

ただし、会社によっては香典の金額が定められている場合もあるので、事前に確認することをおすすめします。また、取引先の法事に参列する場合は、ビジネス上の関係性を考慮して金額を決めましょう。

法事での香典の金額相場は、施主との関係性や法要の種類、自身の立場などによって大きく変わります。親族の場合は血縁関係の近さに応じて1万円~5万円程度、友人・知人は5千円~1万円程度、会社関係者は3千円~1万円程度が一般的な相場となります。

ただし、これらはあくまで目安であり、地域性や個人の経済状況、法要後の会食の有無なども考慮して決めることが大切です。適切な金額を選ぶことで、故人を偲び、遺族を慰める気持ちを適切に表すことができるでしょう。

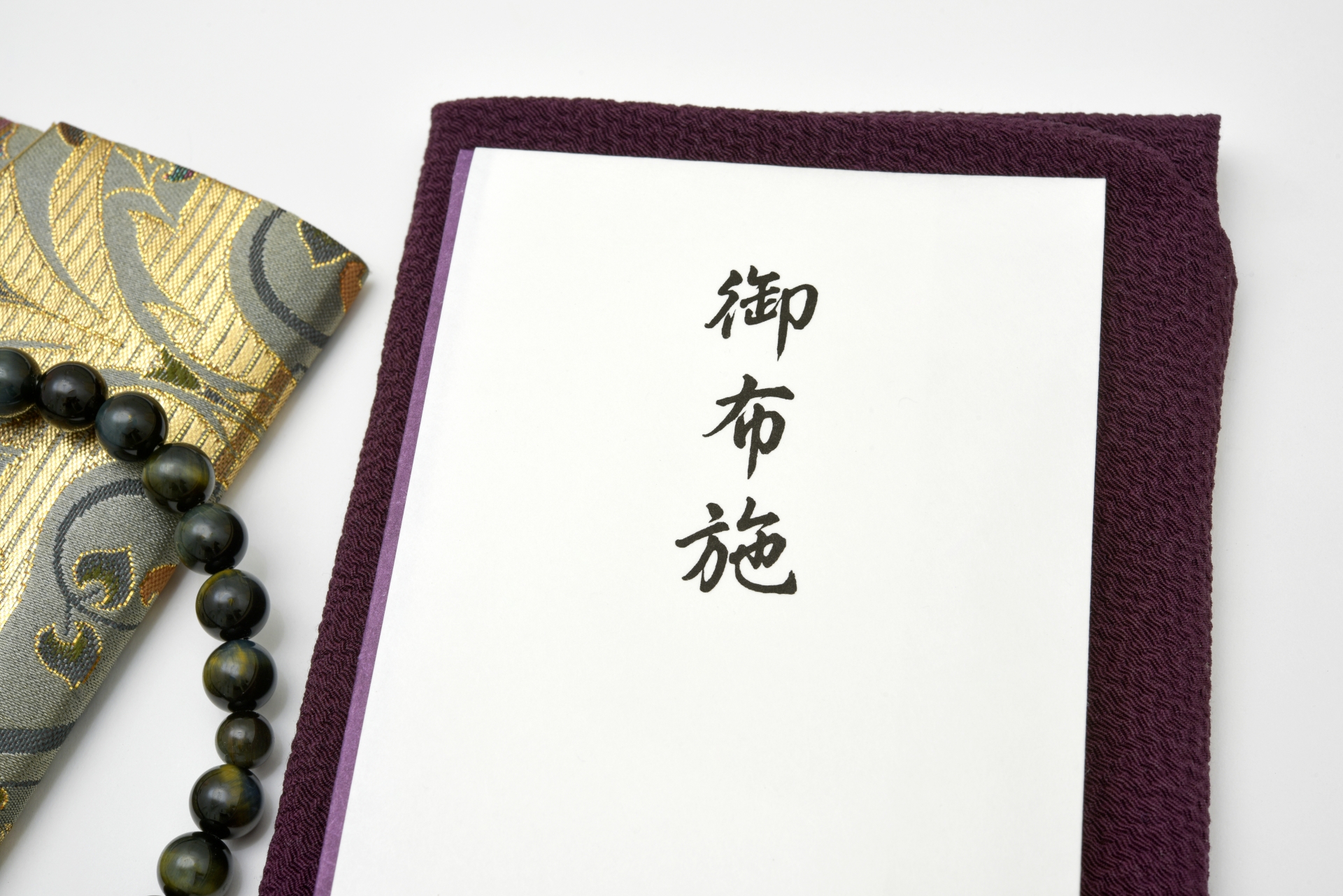

香典袋の選び方と表書きの書き方

香典袋の選び方と表書きの書き方は、法事に参列する際の重要なマナーの一つです。宗派や金額、関係性によって適切な香典袋や表書きが異なるため、事前に正しい知識を身につけておくことが大切です。

ここでは、香典袋の選び方から表書きの書き方まで、詳しく解説していきます。

宗派によって違う香典袋の選び方

香典袋は宗派によって適切な種類が異なります。間違った香典袋を選ぶと失礼になる可能性があるため、注意が必要です。宗派別の香典袋の選び方について、以下の表でご確認ください。

| 宗派 | 香典袋の特徴 | 表書き |

|---|---|---|

| 仏教 | 黒白または双銀の水引、蓮の花の模様が入ったものが一般的 | 「御霊前」「御仏前」 |

| 神道 | 黒白または双銀の水引、無地のものを選ぶ | 「御玉串料」「御神前」 |

| キリスト教 | 水引のないもの、十字架やユリの花の模様が入ったものを選ぶ | 「御花料」「御霊前」 |

| 無宗教 | 黒白または双銀の水引、無地のものを選ぶ | 「御霊前」 |

宗派によって香典袋の選び方が異なることを理解し、適切なものを選ぶことが大切です。仏教では蓮の花の模様が入った袋が一般的ですが、神道では無地のものを選びます。キリスト教では水引のない袋や十字架の模様が入ったものが適切です。

宗派が不明な場合は、無地の香典袋を選ぶのが無難でしょう。表書きも宗派によって異なるため、確認してから記入することが大切です。

薄墨の使い方と注意点

香典袋の表書きには薄墨を使用するのが一般的です。故人を偲ぶ涙で墨が薄くなったという意味が込められています。薄墨の使い方と注意点について、以下の点に気をつけましょう。

- 薄墨専用の筆ペンを使用する

- 書く前にティッシュで軽く拭き取り、水分量を調整する

- にじみを防ぐため、素早く書く

- 練習用の紙で事前に書き方を確認する

薄墨は通常の墨よりも水分量が多いため、にじみやすい特徴があります。にじみを防ぐためには、筆を素早く動かすことがポイントです。

また、薄墨専用の筆ペンを使用する場合は、書く前にペン先をティッシュで軽く拭き取り、水分量を調整するとよいでしょう。事前に練習用の紙で書き方を確認し、本番で失敗しないよう準備することが大切です。

金額を書く際の注意点

香典の金額を記入する際は、いくつかの注意点があります。適切な記入方法を守ることで、改ざんを防ぎ、礼儀正しい印象を与えることができます。金額記入の注意点を以下にまとめました。

- 金額の前に必ず「¥」を記入する

- 3桁ごとにカンマを入れる

- 金額の後ろに「※」や「★」などの記号を付ける

- 新札は避け、きれいな中古札を使用する

- お札の向きは、肖像画を下に向けて入れる

金額を記入する際は、改ざん防止のために「¥」を必ず記入し、3桁ごとにカンマを入れます。また、金額の後ろに「※」や「★」などの記号を付けることで、空白部分に数字を追加されるリスクを防ぐことができます。

お札は新札を避け、きれいな中古札を使用するのがマナーです。お札の向きは、肖像画を下に向けて入れるようにしましょう。これらの注意点を守ることで、適切かつ礼儀正しい香典の準備ができます。

外袋の正しい書き方

香典袋の外袋には、表書きと自分の名前を記入します。正しい書き方を知ることで、礼儀正しく香典を渡すことができます。外袋の書き方のポイントを以下にまとめました。

- 表書きは上段に、自分の名前は下段に記入する

- 表書きは宗派に応じた適切な言葉を選ぶ

- 名前はフルネームで記入する

- 薄墨を使用し、丁寧に書く

- 会社や団体の場合は、組織名と代表者名を記入する

外袋の表書きは、宗派に応じた適切な言葉を選びます。仏教なら「御霊前」や「御仏前」、神道なら「御玉串料」や「御神前」などです。名前は下段にフルネームで記入します。会社や団体の場合は、組織名と代表者名を記入するのが一般的です。薄墨を使用し、丁寧に書くことで、故人への敬意と遺族への配慮を示すことができます。

中袋の正しい書き方

香典袋の中袋には、金額と自分の連絡先を記入します。中袋の書き方にも決まりがあるため、正しく記入することが大切です。中袋の書き方のポイントを以下にまとめました。

- 表面に金額を記入する

- 裏面に住所、氏名、電話番号を記入する

- 金額は漢数字で記入する

- 住所は略さずに正確に記入する

- 電話番号は自宅と携帯の両方を記入するとよい

中袋の表面には金額を漢数字で記入します。例えば、5,000円なら「金五千円也」と書きます。裏面には自分の連絡先を記入します。住所は略さずに正確に記入し、電話番号は自宅と携帯の両方を記入するとよいでしょう。これらの情報は、後日の香典返しの際に使用されるため、正確に記入することが大切です。

家族・親族など複数人の連名での書き方

家族や親族など、複数人で香典を渡す場合の書き方にも決まりがあります。連名での香典袋の書き方のポイントを以下にまとめました。

- 3人までは全員の名前を記入できる

- 4人以上の場合は代表者の名前と「外一同」と記入する

- 夫婦の場合は、夫のフルネームと妻の名前を記入する

- 親族の場合は、年長者から順に名前を記入する

- 会社の場合は、会社名と代表者名を記入する

家族や親族で連名の場合、3人までは全員の名前を記入できます。4人以上の場合は、代表者の名前と「外一同」と記入します。夫婦の場合は、夫のフルネームと妻の名前を記入するのが一般的です。親族の場合は、年長者から順に名前を記入します。会社の場合は、会社名と代表者名を記入し、必要に応じて「外一同」を付け加えます。

香典袋の選び方と表書きの書き方は、法事に参列する際の重要なマナーです。宗派に応じた適切な香典袋を選び、薄墨を使用して丁寧に表書きを行うことが大切です。金額の記入や外袋、中袋の書き方にも決まりがあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

これらの知識を身につけることで、故人への敬意と遺族への配慮を適切に示すことができます。

香典の正しい包み方と渡し方

香典を正しく包み、適切に渡すことは、法事に参列する際の重要なマナーです。お札の向きや新札の使用、香典返しの辞退方法、そして施主や受付への渡し方など、細かな点に注意を払うことで、故人への敬意と遺族への配慮を示すことができます。ここでは、香典の包み方から渡し方まで、詳しく解説していきます。

お札の向きと新札についての注意点香典を包む際、お札の向きと新札の使用には特別な配慮が必要です。これらは単なる形式ではなく、故人や遺族への思いやりを表す大切な要素となります。お札の向きと新札に関する注意点を以下の表にまとめました。

| 項目 | 注意点 | 説明 |

|---|---|---|

| お札の向き | 肖像画を下に向ける | 故人に対して頭を下げているような意味合いを持つ。遺族への配慮を示す行為である。 |

| 新札の使用 | 避けるべき | 新札は事前に準備していたような印象を与えるため、使用は控える。やむを得ない場合は軽く折り目をつける。 |

| お札の枚数 | 奇数が望ましい | 偶数は「別れ」を連想させるため、奇数枚を選ぶ。ただし、「4」や「9」は避ける。 |

| お札の状態 | きれいな中古札を選ぶ | 極端に古いものや汚れたものは避け、程よく使用感のあるものを選ぶ。 |

お札の向きと新札の使用に関する配慮は、故人への敬意と遺族への思いやりを示す重要な要素です。肖像画を下に向けることで、故人に対して頭を下げているような意味合いを持たせることができます。新札の使用は避け、きれいな中古札を選ぶことで、事前に準備していたような印象を与えないよう注意しましょう。

また、お札の枚数は奇数が望ましいですが、「4」(死を連想)や「9」(苦を連想)は避けるのがよいでしょう。これらの点に気をつけることで、より適切な香典の準備ができます。

香典返しが不要な場合の伝え方

香典返しを辞退したい場合、その意思を適切に伝えることが大切です。遺族の負担を軽減する配慮ある行動ですが、伝え方を誤ると失礼になる可能性があります。香典返しの辞退方法について、以下の点に注意しましょう。

- 香典袋の中袋に「香典返し不要」と記入する

- 一筆箋やカードに辞退の意思を書いて同封する

- 受付で口頭で伝える(ただし確実ではない)

- 遺族に直接伝える機会がある場合は、その場で伝える

香典返しの辞退を伝える最も確実な方法は、香典袋の中袋に「香典返し不要」と記入するか、一筆箋やカードに辞退の意思を書いて同封することです。受付で口頭で伝える方法もありますが、忙しい状況で伝え忘れる可能性があるため、文書で残すことをおすすめします。

遺族に直接伝える機会がある場合は、その場で丁寧に伝えるのも良いでしょう。いずれの方法でも、遺族の気持ちを考慮し、押し付けがましくならないよう配慮することが大切です。

施主や受付への香典の渡し方と挨拶のポイント

香典を渡す際の作法や挨拶は、故人への敬意と遺族への配慮を示す重要な機会です。適切な渡し方と丁寧な挨拶を心がけることで、心からの弔意を表すことができます。香典の渡し方と挨拶のポイントを以下にまとめました。

- 香典袋は必ず袱紗(ふくさ)に包んで持参する

- 受付で記帳を済ませてから香典を渡す

- 右手に袱紗を置き、左手で香典を取り出す

- 「お悔やみ申し上げます」などの言葉を添える

- 香典は両手で丁寧に渡す

香典を渡す際は、まず受付で記帳を済ませてから行います。香典袋は必ず袱紗に包んで持参し、右手に袱紗を置いて左手で香典を取り出します。

渡す際は「この度はご愁傷様です」などの言葉を添え、両手で丁寧に渡すことが大切です。受付の方には「お預かりいたします」と言われることが多いので、一礼して席に着きましょう。これらの作法を守ることで、故人への敬意と遺族への思いやりを適切に表現することができます。

香典の正しい包み方と渡し方は、法事に参列する際の重要なマナーです。お札の向きや新札の使用に注意を払い、香典返しの辞退を適切に伝え、丁寧な渡し方と挨拶を心がけることで、故人への敬意と遺族への配慮を示すことができます。

これらの作法を理解し、実践することで、心からの弔意を表すことができるでしょう。法事に参列する際は、形式だけでなく、故人を偲び、遺族の心に寄り添う気持ちを大切にしましょう。

よくある質問

法事に関する疑問や不安は多くの方が抱えています。ここでは、法事における服装、マナー、参加できない場合の対応など、よくある質問について詳しく解説します。これらの情報を参考に、故人を偲び、遺族に寄り添う心を持って法事に臨みましょう。

法事における服装は?

法事の服装は、故人への敬意を表すために適切な選択が求められます。一般的な服装のガイドラインについて、以下の表でご確認ください。

| 性別 | 服装 | 注意点 |

|---|---|---|

| 男性 | ダークスーツ、白シャツ、黒ネクタイ | 派手な色や柄は避け、清潔感のある装いを心がける。 |

| 女性 | 黒のワンピースまたはスーツ | 露出の多い服装は避け、地味な色合いを選ぶ。アクセサリーは控えめに。 |

法事の服装は、喪服ほど厳格ではありませんが、故人を偲ぶ場にふさわしい装いを心がけることが大切です。三回忌以降は、案内状に「平服でお越しください」と記載されることもありますが、カジュアルすぎる服装は避けましょう。

季節に応じて、男性は半袖シャツ、女性は半袖のジャケットなども許容されますが、法要が始まる前にはジャケットを羽織るなど、肌の露出に注意が必要です。

法事中のマナーは?

法事中のマナーは、故人への敬意と遺族への配慮を示す上で非常に重要です。法事中に守るべきマナーについて、以下の点に注意しましょう。

- 時間厳守:遅刻は避け、余裕を持って到着する

- 焼香:僧侶の読経後、遺族から順に焼香を行う

- 静粛:法要中は私語を慎み、携帯電話はマナーモードにする

- 食事:お斎(とき)がある場合は、遺族の指示に従う

- 帰り際:遺族に挨拶をし、感謝の言葉を述べる

法事中は、故人を偲ぶ厳粛な雰囲気を保つことが大切です。焼香の際は、両手で香を取り、額まで持ち上げてから炉に入れます。お斎では、故人の思い出話などを静かに語り合うのもよいでしょう。

ただし、度を越した飲酒や派手な振る舞いは控えましょう。これらのマナーを守ることで、故人への敬意と遺族への思いやりを示すことができます。

法事に参加できない場合の対応は?

やむを得ない理由で法事に参加できない場合もあります。その際の適切な対応について、以下の手順を参考にしてください。

早めに欠席の連絡:案内状が届いたら、すぐに欠席の旨を伝える

理由の説明:欠席理由を簡潔に説明し、お詫びの言葉を添える

香典の送付:「御仏前」と表書きした香典を現金書留で送る

供花の手配:三回忌までは白い花を中心とした供花を送ることも可能

後日の参拝:可能であれば、別の日に墓参りをする

法事に参加できない場合でも、故人を偲ぶ気持ちと遺族への配慮を示すことが大切です。欠席の連絡は早めに行い、香典や供花を送ることで誠意を示しましょう。

外せない用事ややむを得ない理由、妊娠中や体調不良などの事情があれば、法事を欠席しても差し支えありません。ただし、同時期に慶事がある場合は、弔事を優先するのが望ましいでしょう。

法事に関するこれらの疑問に適切に対応することで、故人への敬意と遺族への思いやりを示すことができます。服装、マナー、欠席時の対応など、細かな点に気を配ることで、心のこもった法事参列が可能となります。

法事は故人を偲び、遺族と共に故人を追悼する大切な機会です。形式だけでなく、心を込めて参列することが何より大切だと言えるでしょう。

まとめ

法事の香典は、故人への弔意を表し、遺族を支える大切な習慣です。適切な金額や表書き、香典袋の選び方、さらには香典の渡し方まで、細かなマナーを守ることで、故人への敬意と遺族への思いやりを示すことができます。

しかし、法事の香典に関するマナーは多岐にわたるため、「正しい金額が分からない」「香典の書き方に自信がない」「香典返しのルールが難しい」といった悩みを抱えることも少なくありません。こうした悩みを解決するために、多くの情報源が存在しますが、当記事が特におすすめするのは「Goenn」のサービスです。

「Goenn」は、法事に関する知識やマナーを分かりやすく解説し、香典の相場や表書きの書き方、新札の扱い方など、細かなルールも網羅した情報を提供しています。さらに、香典返しの手続きや、施主としての準備についてもサポートが充実しており、初めての法事でも安心して対応できるメリットがあります。

そんな「Goenn」の詳細を知りたい方は、以下のボタンからぜひ「Goenn」のサービス詳細をご確認ください。

関連する記事

買う とどける

様々なサービスを購入する

Comment

また、日本葬祭アカデミー教務研修室にて「葬祭カウンセラー」資格を取得し、エンディング領域における専門性を活かした取り組みを進めている。

関連記事一覧を見る