法事・法要

納骨式のタイミングと流れ|大切な人を送り出すための準備

大切な人を送り出す「納骨式」は、心の整理と新たな一歩を踏み出すための重要な儀式です。しかし、納骨式の適切なタイミングや流れについて悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、納骨式の意味と重要性、行うべきタイミング、そして準備から当日の進行までを詳しく解説します。

また、費用の内訳や抑えるポイント、会食が持つ意味についても触れています。納骨式を通して故人をしっかりと見送り、心安らかに過ごすためのガイドとしてお役立てください。納骨式に関する疑問を解消し、より良い送り出しの準備をしましょう。

納骨式とは?その意味と重要性

納骨式は大切な人を送り出す最後の儀式ですが、そのタイミングや流れについて疑問を抱えている方も少ないのではないでしょうか。ここでは、納骨式の意味や重要性から、最適なタイミング、そして当日の流れまで、詳しく解説します。納骨式のタイミングは法律で決まっているわけではなく、宗派や家庭の事情に合わせて柔軟に対応しましょう。

忙しい日常の中で、納骨式の準備が不安なあなたに向けて、必要な事前準備やマナー、費用についてもわかりやすく説明します。納骨式に関する疑問や不安を解消し、心穏やかに大切な人を見送るためのサポートをいたします。

納骨式を行うタイミングはいつ?

大切な人を送り出す「納骨式」は、故人への最後の別れを告げる重要な儀式ですが、しかし、「いつ行うのが適切なのか?」「納骨式をどのように進めるべきか?」、といった疑問を持つ方も多いでしょう。

不明な点が多い納骨式の基本的な流れや準備、費用、その後の供養について詳しく解説します。納骨式の適切なタイミングや、葬儀との関係性、必要な準備物など、初めての方でも安心して準備が進められるよう、具体的な情報を提供しています。さらに、費用を抑えるポイントや注意すべきマナーについても触れることで、納骨式に関する不安を解消します。

納骨式の全体像を把握し、心を込めた送り出しができるようになりましょう。

一般的な時期とその理由

納骨式を行うタイミングには、いくつかの一般的な時期があります。通常、葬儀から四十九日目の「四十九日法要」に合わせて行われることが多いです。これは、仏教の教えに基づき、四十九日目が故人の魂が成仏する重要な節目とされているためです。この日をもって故人が仏の世界へ旅立つと信じられ、納骨式を同時に行うことで心の区切りをつけることができます。

また、地域や宗派、家族の事情によっては、別の時期に納骨式を行うこともあります。例えば、一周忌や三回忌といった法要に合わせて行う場合や、天候の良い春や秋を選ぶ家庭もあります。これらの選択は、家族の気持ちや故人への思い、親族が集まりやすい時期を考慮して決められます。

納骨式のタイミングを決める際は、故人の信仰や家族の希望を尊重することが大切です。葬儀社やお寺に相談し、適切な時期を見定めることで、故人への思いを込めた温かい送り出しが可能となります。このように、納骨式のタイミングは家族の心の整理に寄与し、故人の冥福を祈るための大切な要素となります。

参考:納骨とは?一般的な時期・流れ・費用相場・服装・マナーを徹底解説!|瑞華院 了聞

葬儀との関係性

納骨式は葬儀後に行われるのが一般的です。葬儀は故人との別れを告げる重要な儀式であり、納骨式は葬儀の一部か独立したものという位置づけで、宗派や地域によって異なる場合もあります。

納骨式は、葬儀の場でお骨を拾い上げた後、遺族は心を落ち着け、故人を静かに送り出すために納骨式を行います。多くの家族にとって、葬儀から納骨式までの期間は、悲しみを整理し、日常生活に戻るための大切な時間です。この間に、家族や親しい人々との絆を再確認し、故人の思い出を共有する機会となることもあります。

また、葬儀を終えた後、納骨式を行う時期を柔軟に考えることで、遠方に住む親族や友人が参加しやすくなります。特に、仕事や学業の都合で葬儀に参加できなかった方々にとって、納骨式は故人との最後の別れを告げることができる貴重な機会です。

このように、葬儀との関係性を考慮した上で、納骨式のタイミングを計画することは、故人への敬意を示すと同時に、遺族の心の整理を助ける重要なステップとなります。

納骨式の準備と必要なもの

大切な人を見送る納骨式ですが、タイミングや流れ、準備について不安を持っている方も少ないでしょう。納骨式のタイミングと流れを知るのは重要で、準備、進行、費用、そして納骨式後の供養までを詳しく解説します。

納骨式は、故人を心から偲び、送り出すための大切な儀式です。納骨式に関する知識を深めて不安を解消し、納骨式の準備を万全に整えることができます。納骨式の具体的な流れに加え、費用を抑えるためのポイントや注意すべきマナーも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

納骨式を通じて、故人を丁寧に送り出すための知識を深め、安心してその日を迎えましょう。

事前準備リスト

納骨式の事前準備リストを作成する際の流れを解説します。

- 納骨式の日時と場所を決定し、関係者に通知する。

・納骨する遺骨を保管している場所から納骨先までの搬送の手配をする。

・寺院や霊園など、納骨先の施設へ事前に連絡をし、必要な手続きを確認する

・宗教的な儀式を伴う場合は、僧侶や神職者の手配も行う。

・骨壺、骨袋、覆い袋など付随品の準備(地域や文化によって異なる場合あり)

納骨式をスムーズに行うために、当日の進行や案内の詳細を決めておくといいでしょう。

- 式の流れや所要時間の確認

・駐車場の有無や、アクセスの案内

・当日の受付、案内役の決定

・写真や動画撮影の可否を確認

納骨式の事前準備を怠ると、焦りや不安を抱えたまま当日を迎えることになる可能性もあります。心から故人を偲べるように納骨式の事前準備を入念に行いましょう。

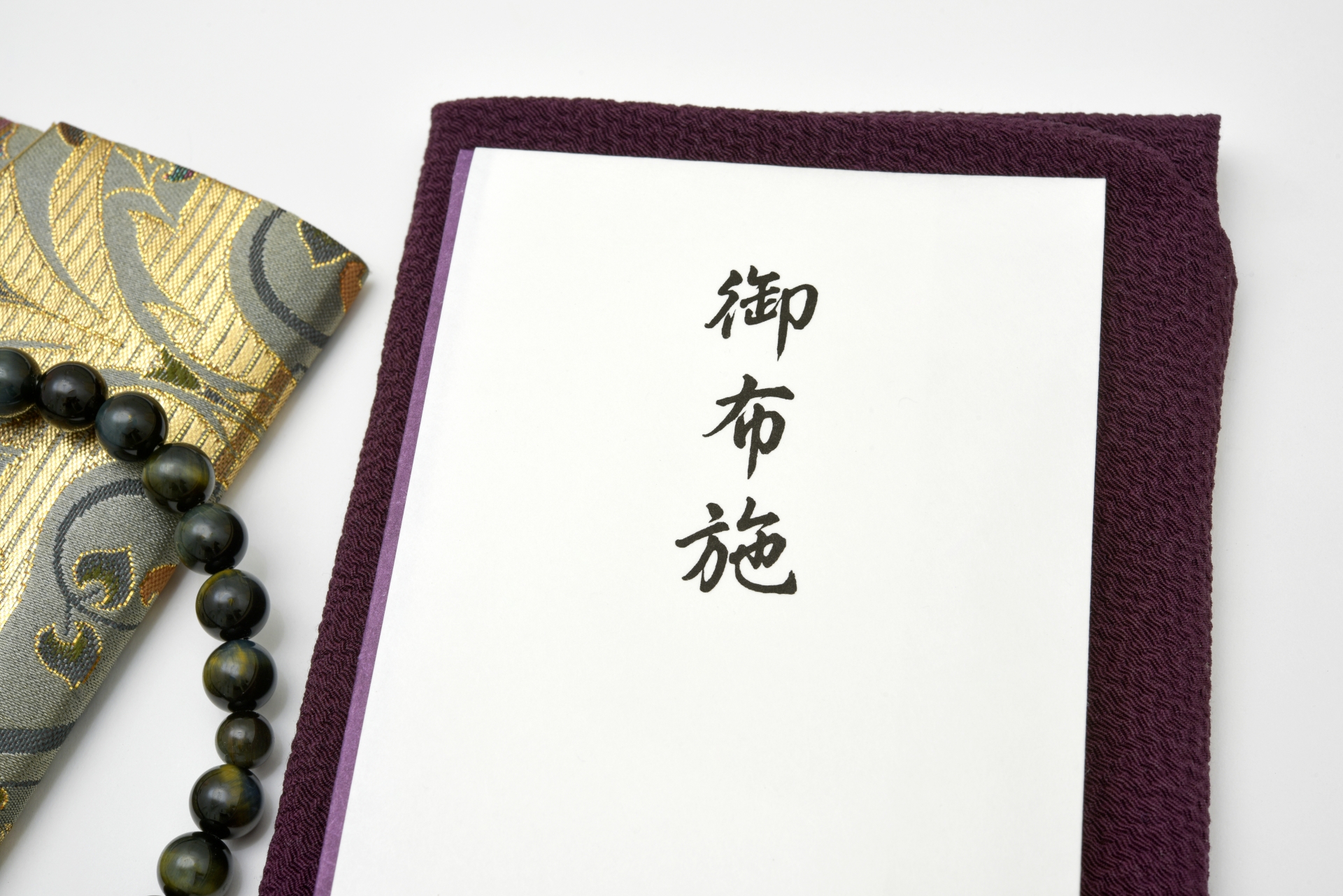

お供えと香典の用意について

納骨式には、故人を偲びながらご家族や親しい方々が集まる機会として、お供え物や香典の準備も必要な場合があります。お供え物は、故人が生前に好んでいたものや季節の果物、花などが一般的ですが、地域や宗派によって異なるので注意しましょう。これらは故人への思いを込めて準備し、祭壇に供えることで、心を込めたお別れの気持ちを表現します。

香典については、納骨式に参列する方々からの弔意の表れとして金品を受け取ることが多く、事前に香典袋や記帳台を用意しておくことが重要です。香典は故人を偲ぶ気持ちを受け取るものであり、後日しっかりとお礼を述べることで、参列者への感謝の気持ちを伝えましょう。

また、納骨式に続く会食を予定している場合、会場の予約や食事のメニューを事前に決定しておくと、当日の進行がスムーズに進みます。これにより、参列者が安心して故人を偲ぶひとときを過ごすことができます。納骨式の準備をしっかりと整えることで、故人に対する感謝と敬意を込めた心温まる式を実現できます。

納骨式の流れと当日の進行

大切な人を送り出す納骨式を滞りなく行うために、納骨式の流れと当日の進行を事前に理解しましょう。頭の中に納骨式の大まかな流れがあれば、当日も心に余裕をもって故人と向き合えるでしょう。他にも、心に余裕があれば参列者への細かな配慮も可能になり、納骨式の進行がスムーズになります。

主催者も参列者も納骨式の不安が少なくなれば、余計な心配をせずに、故人とお別れを告げられるでしょう。宗派や施設の形態によって変わりますが、一般的な納骨式の流れを解説します。

式の一般的な流れ

納骨式の一般的な流れについて理解しておくことが重要です。

- 集合と受付

・開式の挨拶と僧侶への読経依頼

・僧侶による読経とお経供養

・納骨の儀と法話、挨拶

・閉式

納骨式は通常、開式の挨拶後に僧侶の読経が始まり、その後、遺族や参列者が焼香を行います。次に、遺骨を納骨堂や墓に納める儀式が進行します。この際、遺骨を運ぶ人の順番や、納める手順については、事前に確認しておくとスムーズです。納骨が無事終了したら、再び僧侶による読経が行われ、閉式となります。

当日の進行では、時間管理も大切です。開始時間や移動時間を考慮し、余裕を持ってスケジュールを組むことが推奨されます。

注意すべきマナー

納骨式の注意すべきマナーに関しては、いくつか重要なポイントを押さえておくと良いでしょう。まず、焼香の際には、順番を守り静かに行動することが求められます。焼香の方法は宗派によって異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。また、納骨の際に遺族が一緒に遺骨を運ぶこともありますが、その場合は慎重に行動し、他の参列者の邪魔にならないよう注意が必要です。

納骨式の際の言葉遣いも重要です。故人に対する敬意を表すため、丁寧な言葉遣いを心掛け、軽率な発言は避けましょう。特に、故人との思い出話や感謝の気持ちを伝える際には、感情に流されすぎず、真心を込めた言葉選びを意識してください。

参列者の服装は、黒を基調とした喪服を用意するのが望ましいですが、納骨式の形式によっては黒やグレーの落ち着いた色の平服でも許容される場合があるので事前に確認しましょう。どちらにせよ、アクセサリーやバック、靴などはシンプルなデザインのものを選びましょう。

さらに、納骨式は感情が高ぶりやすい場でもありますが、冷静に振る舞うことが参列者全体のためにも大切です。式全体を通じて、故人を偲び、心穏やかに送り出す姿勢を保ちましょう。このように、納骨式には独自の流れとマナーがありますが、しっかりと準備を整え、心を込めて故人を見送ることが、最も大切なことです。

参考:一心寺 納骨とお骨佛||お骨佛|の寺・納骨とおせがきの寺一心寺

納骨式にかかる費用とその内訳

「納骨式の費用はどれぐらいかかるのかな?」「納骨式の費用内訳が知りたい」など、納骨式の費用に関する疑問を抱える方もいるでしょう。金銭面が不透明だと、納骨式に不安を抱えてしまうため、目安でも費用に関する情報を頭にいれると安心です。

納骨式は内容や地域、選択するプランによって一般的な費用は特定できないので、費用の目安をお伝えします。納骨式は費用を抑える方法もあるので、親族の金銭的負担を減らすための参考になるでしょう。自分たちのニーズに合わせた方法の選択が重要なので、必要な物を取捨選択できるのがベストです。

費用の相場と実際の内訳

納骨式にかかる費用は、地域や選択する墓地、宗教施設の種類によって異なりますが、一般的には約3万円から10万円程度が相場とされています。内訳としては、以下のようになります。

- 墓地の使用料や永代供養料

・僧侶へのお布施

・納骨式後の会食

まずは墓地の使用料や永代供養料が大きな割合を占めます。これは、納骨する場所を選ぶ際に避けて通れない費用です。また、納骨式自体の進行を依頼する場合、僧侶や牧師へのお布施も必要になります。お布施の金額は宗教や地域によって異なりますが、納骨式のお布施は約3万円~5万円程度が一般的です。

さらに、納骨式後に行う会食の費用も考慮に入れる必要があります。会食は参加人数によって変動しますが、一人当たり数千円から1万円程度が目安です。その他にも、花や供物の準備費用が発生することがあります。これらの費用を抑えるためには、事前に見積もりを取ったり、複数の業者を比較検討することが重要です。納骨式の費用は思いのほかかかることが多いため、計画的に準備を進めることが肝心です。

費用を抑えるポイント

納骨式の費用を抑えるポイントとしては、まずは自身の希望や予算に合わせたプランを明確にすることが大切です。例えば、納骨式をシンプルに行うことを選択することで、費用を抑えることが可能です。

さらに、葬儀屋にすべて任せるのではなく、家族や親戚に手伝ってもらうことで、ある程度の費用を節約できます。僧侶へのお布施に関しても、事前に相談し、納得のいく金額でお願いすることができれば、無理のない範囲での支出が可能です。お布施に関しては、無理をせずに経済状況を踏まえた上で金額を決定しましょう。

加えて、納骨式後の会食は規模を小さくし、身内だけで静かに行うことも費用を抑える一手です。これにより、納骨式後の会食費用を大幅に削減できます。納骨式は故人を偲ぶ大切な儀式ですが、無理のない範囲で行うことが、故人への最善の供養となります。計画的に準備しながら、心のこもった納骨式を実現しましょう。

納骨式後の会食とその意義

納骨式後は、親族や参列者が集まり、会食(お斎)を行うケースがあります。納骨式後に会食を行うのは、故人の生前の思いでを語ったり、遠方からの参列者に感謝の気持ちを伝える機会になるので重要な場になります。

他にも、会食は故人への供養も兼ねている意味を持つので、準備や注意点を理解するのは重要です。納骨式後の会食と意義をしっかり理解し、故人を心から偲準備をしましょう。

会食の準備と注意点

納骨式後の会食は、故人を偲び、家族や親しい友人と共に思い出を分かち合う大切な時間です。この会食は、単なる食事の場ではなく、故人の人生を讃える場としての意義を持ちます。会食の準備においては、参加者の人数や年齢層、食事の好みを考慮したメニューの選定が重要です。また、式の雰囲気を損なわないよう、落ち着いた場所や雰囲気のあるレストランを選ぶと良いでしょう。

注意点としては、会食はあくまで家族や故人との親しい関係者を招きますが、一般会葬者が参加するケースもあります。過度に形式ばらず、リラックスした雰囲気を心がけることで、参加者が自然に故人を偲ぶことができるでしょう。また、会食中に故人のエピソードや思い出話を共有することで、参加者全員が心の中で故人に別れを告げる機会となります。

会食を通じて、故人への感謝の気持ちを表し、残された人々が新たな一歩を踏み出すための大切な時間を作り上げましょう。

納骨式後の供養と法要の流れ

納骨式が終わった後はどんな供養が控えているのか疑問に思う人もいるでしょう。納骨式が終わっても、四十九日や一周忌などの法要があり、時期や順序を知っておくと安心です。しかし、供養の流れは地域や宗派によって違いがあるので事前に調査が必要になります。

納骨式が終わっても故人の偲ぶ法要は続いていくため、全体像を把握して不安を抱えないよう、法要の基礎知識を身につけましょう。

十三回忌や周忌法要について

納骨式後の供養として、十三回忌などの周忌法要は重要な役割を果たします。通常、故人を偲ぶために定期的に行われる法要は、初七日から始まり、四十九日、一周忌、三回忌、七回忌と続きます。十三回忌は特に大切な節目とされ、親族や友人が集まり、故人を偲ぶとともに、家族の絆を深める機会となります。法要の際には、僧侶を招いて読経をお願いすることが一般的です。また、親しい親族が集まり、故人の思い出を語り合うことで、心の安らぎを得る時間となるでしょう。

供養のためには、埋葬許可証の手続きも忘れてはなりません。納骨式の際に、埋葬許可証を墓地の管理者に提出する必要があります。これにより、正式に埋葬が完了し、法的にも整った状態となります。手続きが完了したら、故人のために定期的な供養を心がけましょう。家族で故人を偲び、感謝の気持ちを伝えることで、故人も安心して安らかに眠ることができるでしょう。供養は、故人との絆を再確認し、家族の新たな一歩を踏み出すための大切な時間です。

供養のための埋葬許可証の手続き

供養のための埋葬許可手続きでは、埋葬許可証の手続きについて詳しく見ていきましょう。まず、埋葬許可証は、遺骨が適切に埋葬されるために必要な公式文書であり、納骨式後に必ず行わなければならない重要な手続きです。この許可証は、通常、火葬場や市区町村の役所で発行され、墓地の管理者に提出することで埋葬が法的に認められます。

手続きの流れとしては、まず火葬が終了した際に市町村で発行される火葬許可証を基に、埋葬許可証を取得します。その後、墓地の管理事務所にこの埋葬許可証を提出し、納骨を完了させます。これにより、遺骨は正式に墓所に納められ、法的にも問題がなくなります。

納骨式後の供養は、故人を偲ぶだけでなく、残された家族が心を一つにする大切な機会です。法要を通じて故人への感謝を表し、家族の絆を再確認することは、心の癒しにもつながります。これらの供養の手順をしっかりと理解することで、故人が安らかに眠り、家族が心穏やかに過ごせるようになるでしょう。

まとめ:事前の準備で納骨式をスムーズに行うポイント

納骨式は大切な人を送り出すための重要な節目であり、その準備や進行は多くの人にとって初めての経験かもしれません。納骨式のタイミングや流れを理解することで、当日がスムーズに進むよう事前準備をしっかり行いましょう。例えば、必要な物品のリストを作成し、香典やお供え物の用意を忘れずに。また、費用についても事前に調べておくことで、無理のない範囲で納骨式を進めることができます。

これらの情報をもとに、納骨式の準備を進める際には家族や関係者と相談しながら進行を確認し、安心して当日を迎えられるようにしましょう。また、納骨式後の供養や法要についても今後の予定として考えておくことが大切です。疑問があれば、専門家や経験者に相談することをおすすめします。納骨式を通じて、大切な人を心から送り出すことができれば、きっと心も落ち着くことでしょう。

関連する記事

買う とどける

様々なサービスを購入する

Comment

また、日本葬祭アカデミー教務研修室にて「葬祭カウンセラー」資格を取得し、エンディング領域における専門性を活かした取り組みを進めている。

関連記事一覧を見る