法事・法要

納骨式の服装マナーは?男女別や季節ごとの服装まで徹底解説!

納骨式は、浄土真宗をはじめとする仏教の大切な儀式であり、故人への敬意を表す服装選びは欠かせません。

四十九日前後で服装のマナーが異なり、家族のみの法要でも適切な装いが求められます。初めて納骨式に参列される方や、お子様の服装選びに迷う保護者の方も多く、男性はスーツやネクタイ、女性はワンピースやストッキングなど、細かなマナーがあります。

しかし、その他にも夏や冬の季節に応じた服装や、平服での参加を求められた際のマナーなど、知っておくべきポイントが数多くあります。

この記事では、納骨式における服装の基本的なルールから、アクセサリーや持ち物、具体的なマナーをわかりやすく解説します。

これから納骨式に参列される方は、ぜひ最後までお読みいただき、当日の服装選びにお役立てください。

納骨式の時期ごとの服装:喪服と平服の着用タイミング

納骨式の服装は、時期によって適切な選び方が異なります。四十九日前後で大きく分かれ、それぞれ異なるマナーがあります。

ここでは、四十九日前と四十九日以降の納骨式における服装の選び方について、詳しく解説していきます。

四十九日前の納骨式

四十九日前の納骨式は、まだ喪の期間中であるため、服装選びには特に注意が必要です。参列者の心情に配慮した適切な服装を選ぶことが大切です。

四十九日前の納骨式における服装の特徴を以下の表にまとめました。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 基本的な服装 | 喪服が基本となる。男性はブラックスーツに黒のネクタイ、女性は黒のワンピースやスーツを着用する。アクセサリーは控えめにし、派手な装飾は避ける。 |

| 靴と靴下 | 男女ともに黒の革靴を履く。男性は黒の靴下、女性は黒のストッキングを着用する。サンダルやミュールなどのオープントゥの靴は避ける。 |

| バッグ | 黒の布製や革製の小さめのバッグを選ぶ。華美な装飾や金具のついたものは避ける。 |

| 季節への配慮 | 夏場は涼しい素材の喪服を選び、冬場は黒やグレーの地味なコートを羽織る。ただし、毛皮のコートは避ける。 |

四十九日前の納骨式では、喪服を基本とした服装が求められます。

男性はブラックスーツに黒のネクタイ、女性は黒のワンピースやスーツを着用し、アクセサリーは最小限に抑えます。靴や靴下、バッグも黒を基調とし、季節に応じた配慮も必要です。

四十九日前の納骨式では、故人への哀悼の意を表すため、厳粛な雰囲気に相応しい服装を心がけましょう。

四十九日以降の納骨式

四十九日以降の納骨式では、服装の規定が少し緩和されます。ただし、カジュアルすぎる服装は避け、礼儀を守る必要があります。

四十九日以降の納骨式における服装の特徴を以下の表にまとめました。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 基本的な服装 | 平服(略式喪服)が一般的。男性は紺やグレーのスーツに白いシャツ、落ち着いた色のネクタイを合わせる。女性は黒や紺のワンピース、ダークカラーのスーツなどを着用する。 |

| アクセサリー | 控えめなものを選ぶ。結婚指輪や一連のパールネックレスは許容される。ただし、派手な装飾品は避ける。 |

| 靴と靴下 | 男性は黒や濃い茶色の革靴、女性はヒールの低いパンプスを選ぶ。靴下やストッキングは黒や肌色を基本とする。 |

| 季節への配慮 | 夏場は半袖のシャツやブラウスも可能だが、露出は控えめに。冬場は落ち着いた色のコートやカーディガンを羽織る。 |

四十九日以降の納骨式では、故人を偲びつつも、より穏やかな雰囲気での参列が可能となり、平服(略式喪服)が一般的となります。

男性は紺やグレーのスーツ、女性は黒や紺のワンピースやスーツを基本とし、アクセサリーや靴も控えめに選びます。季節に応じた配慮も必要ですが、カジュアルすぎない服装を心がけましょう。

ここまで、両者の違いを解説しましたが、どちらの場合も、故人への敬意を表し、他の参列者との調和を保つことが大切です。季節や場所に応じた配慮も忘れずに、適切な服装を選びましょう。

男性・女性別の納骨式における装飾品のマナー

納骨式は故人を偲び、遺骨をお墓に納める大切な儀式です。家族や親族が参列する際は、適切な服装やマナーを心得ておくことが不可欠です。

ここでは、装飾品やアクセサリーの扱い方、化粧や髪型のマナーについて詳しく解説します。これらの知識を身につけることで、故人への敬意を表しつつ、厳粛な雰囲気にふさわしい参列ができるでしょう。

装飾品・アクセサリーの扱い方

納骨式における装飾品やアクセサリーの扱いは、故人への敬意を表す上で重要な要素です。派手な装飾は控え、シンプルで上品なものを選ぶことがマナーとされています。

装飾品・アクセサリーの適切な扱い方について、男性と女性別に以下の表にまとめました。

| 項目 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 指輪 | 結婚指輪以外は外すことが望ましい。ただし、家族のみの法要で平服着用の場合は、シンプルな指輪一点までなら着用できる | 結婚指輪と家族から受け継いだ控えめな指輪一点までは許容される。ただし、大粒の宝石や派手なデザインは避けるべきだ |

| ネックレス | スーツ着用時は着けないのが基本である。カジュアルな装いの際も、金属製の装飾品は極力控えめにすることが望ましい | 真珠の一連ネックレスなど、品のある装飾品を一点のみ着用することができる。喪服にも平服にも調和する、控えめな光沢のものを選ぶべきだ |

| イヤリング・ピアス | 着用は控えるべきである。特に式や法要の際は、装飾品を極力少なくすることで、故人への敬意を表すことができる | 小振りのパールやシルバーなど、落ち着いた色味のものを一対まで着用できる。ワンピースやスーツに合わせて、上品さを保つことが大切だ |

| 時計 | 紺や黒などの落ち着いた色の革バンドの腕時計が適している。金属バンドの場合は、光沢を抑えたものを選ぶべきだ | ストッキングの色に合わせた、シンプルな革バンドの腕時計が望ましい。カジュアルすぎないデザインを心がけるべきだ |

| バッグ | コートやカーディガンと同様、黒や紺の落ち着いた色味の革製品が適している。装飾が少なく、実用的なデザインを選ぶべきだ | 光沢の少ない黒の革製品で、装飾を抑えたものを選ぶべきだ。アクセサリーと同様、控えめで品のある印象を心がけることが大切だ |

納骨式での装飾品やアクセサリーは、控えめで上品なものを選ぶことが大切です。

結婚指輪や一連のパールネックレスは許容されますが、それ以外は極力避けるか、シンプルなデザインのものを選びましょう。時計やバッグも同様に、派手さを抑えた落ち着いたものを使用します。

これらのマナーを守ることで、故人への敬意を表しつつ、厳粛な雰囲気にふさわしい装いができるでしょう。

女性の化粧・髪型のマナー

納骨式に参列する際の化粧や髪型も、服装と同様に重要なマナーの一つです。派手さを抑え、清楚で落ち着いた印象を心がけることが大切です。

化粧・髪型のマナーについて、以下の表にまとめました。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ベースメイク | 薄めのファンデーションを使用し、自然な仕上がりを心がける。カバー力の高いものを使う場合は、厚塗りにならないよう注意する。 |

| アイメイク | アイシャドウは茶系や灰色など落ち着いた色を選び、ラメは避ける。アイラインは細めに引き、まつげは控えめにする。つけまつげは避ける。 |

| チーク | 肌になじむ自然な色を選び、薄めにつける。赤みの強いものや、パール入りのものは避ける。 |

| リップ | 赤やピンクなど明るい色は避け、ベージュや薄いローズなど落ち着いた色を選ぶ。グロスは控えめにし、マットな仕上がりを心がける。 |

| 髪型 | 清潔感のあるシンプルなスタイルにする。長髪の場合は後ろで一つにまとめるか、三つ編みにするなど、きちんとした印象を心がける。 |

納骨式での化粧や髪型は、自然で控えめな印象を大切にします。化粧は薄めで落ち着いた色を選び、髪型もシンプルにまとめることがマナーです。

派手な色やデザイン、過度な装飾は避け、清楚で上品な印象を心がけましょう。これらのマナーを守ることで、故人への敬意を表しつつ、厳粛な雰囲気に相応しい身だしなみを整えることができます。

家族・親族が知っておくべき納骨式の服装マナーは、装飾品やアクセサリー、化粧や髪型など多岐にわたります。全体的に控えめで落ち着いた印象を心がけ、故人への敬意を表すことが大切です。

家族のみの納骨式における服装の選び方

家族のみでおこなう納骨式でも、服装への配慮は欠かせません。納骨式の服装は、参列者の人数に関わらず、故人への敬意を形で表さなければいけません。

家族のみだからといい安易に平服を選ばず、基本的なマナーを守るのが大切です。ここでは、家族のみでの納骨式における服装選びのポイントと、子どもの服装について解説します。

他の参列者と服装を合わせる

家族のみの納骨式で、たとえ少人数であっても他の参列者と服装は合わせましょう。これは故人への敬意を表すだけでなく、家族として心を一つにして送る気持ちを表しています。時期によって適切な服装は異なりますが,どの場合も他の参列者が、喪服を着用していれば喪服、平服を着用していれば平服といったように合わせる配慮が必要です。

また、家庭によっては一周忌までは喪服の着用を望む場合もあるため、喪服と平服で迷った際は、年長者に確認するのがおすすめです。このように、家族間で服装の認識を共有し、統一感のある装いを整えることで、故人を送る大切な時間にふさわしい雰囲気を作ることができます。

少人数で行う場合

家族のみの納骨式における服装選びも、四十九日前後で基準が異なります。四十九日法要前の納骨式で解説した内容と同じにはなりますが、男性は光沢を抑えた黒のスーツが基本となり、女性は黒のアンサンブルまたはワンピースを選びます。

四十九日法要後の納骨式では、男性はダークスーツに白シャツを合わせ、落ち着いた色合いのネクタイを選択します。女性は紺やグレーなど、落ち着いた色調のワンピースやアンサンブルが適しています。

少人数でおこなうからといい、納骨式に適していないカジュアルすぎる服装は避けましょう。

子どもの服装選び

子どもが納骨式に参列する場合、大人とは異なる配慮が必要です。子どもらしさを残しつつ、場にふさわしい服装を選ぶことが大切です。

子どもの納骨式の服装選びについて、以下の表にまとめました。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 基本方針 | 大人ほど厳格である必要はないが、派手な色や柄は避け、落ち着いた印象の服装を選ぶ。 |

| 男の子の服装 | 白いシャツに黒や紺のズボン、もしくは落ち着いた色のジャケットとズボンの組み合わせ。ネクタイは任意。 |

| 女の子の服装 | 黒や紺、グレーなどの落ち着いた色のワンピース、もしくはスカートとブラウスの組み合わせ。 |

| 靴下・靴 | 男女とも黒や紺の靴下、革靴やフォーマルシューズを選ぶ。スニーカーは避ける。 |

| 髪型 | 女の子は派手な髪飾りを避け、シンプルにまとめる。男の子は清潔感のある髪型にする。 |

子どもの納骨式の服装は、大人ほど厳格である必要はありませんが、場にふさわしい落ち着いた印象を心がけることが大切です。

男の子は白いシャツに黒や紺のズボン、女の子は落ち着いた色のワンピースなどが適切です。靴や髪型にも配慮し、全体的に清潔感のある装いを心がけましょう。

ただし、子どもの年齢や性格に応じて柔軟に対応することも大切です。

季節に合わせた納骨式の服装

納骨式の服装は、季節によって適切な選び方が異なります。夏の暑さや冬の寒さ、さらには雨天時など、様々な気象条件に対応する必要があります。

ここでは、夏季と冬季の納骨式における服装の選び方、そして雨天時の対策について詳しく解説します。

夏季の納骨式

夏季の納骨式では、暑さ対策と礼儀の両立が課題となります。露出を控えつつ、いかに涼しく過ごすかがポイントです。

夏季の納骨式における服装の特徴を以下の表にまとめました。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 素材選び | 吸湿性・速乾性に優れた素材を選ぶ。麻や薄手のウールなど、通気性の良い生地を使用したスーツやワンピースが適している。 |

| 男性の服装 | 黒や紺のサマースーツに白のワイシャツ、落ち着いた色のネクタイを合わせる。上着を脱ぐことは避け、暑さ対策として半袖のワイシャツを着用してもよい。 |

| 女性の服装 | 黒や紺の半袖ワンピースや、ジャケットとスカートのアンサンブルを選ぶ。ノースリーブは避け、薄手のカーディガンを用意するとよい。 |

| 靴下・ストッキング | 男性は黒の薄手の靴下、女性は肌色や黒の薄手のストッキングを着用する。素足は避ける。 |

| 小物・アクセサリー | 日傘や扇子は控えめなデザインのものを選ぶ。汗対策として無地のハンカチを用意する。アクセサリーは最小限に抑える。 |

夏季の納骨式では、涼しさと礼儀を両立させる服装選びが求められます。素材は吸湿性・速乾性に優れたものを選び、男性は半袖ワイシャツ、女性は半袖ワンピースなど、暑さに配慮した服装が許容されます。ただし、露出を控え、全体的に落ち着いた印象を保つことが大切です。

小物類も控えめに使用し、汗対策としてハンカチを用意するなど、細やかな配慮が必要です。

冬季の納骨式

冬季の納骨式では、寒さ対策と礼儀作法の両立が課題となります。防寒に配慮しつつ、厳粛な雰囲気を損なわない服装選びが求められます。冬季の納骨式における服装の特徴は以下の通りです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| コートの選択 | 黒、紺、グレーなど落ち着いた色のコートを選ぶ。毛皮やファーは避け、シンプルなデザインのものが望ましい。 |

| 男性の服装 | 黒や紺のウールスーツに白のワイシャツ、落ち着いた色のネクタイを合わせる。防寒対策として、薄手のセーターやベストを着用してもよい。 |

| 女性の服装 | 黒や紺のワンピースやスーツに、同系色のストッキングを合わせる。防寒対策として、薄手のカーディガンやストールを用意するとよい。 |

| 靴の選択 | 男女ともに黒の革靴を基本とする。女性はヒールの低いパンプスを選び、ブーツは避ける。滑りにくい靴底のものを選ぶと安全。 |

| 小物・アクセサリー | 手袋は黒や紺の革製や布製のものを選ぶ。マフラーやストールも同様の色を選び、派手な柄は避ける。アクセサリーは最小限に抑える。 |

冬季の納骨式では、防寒対策と礼儀作法のバランスが重要です。

コートは黒や紺など落ち着いた色を選び、毛皮やファーは避けましょう。男性はウールスーツに薄手のセーター、女性はワンピースにカーディガンを合わせるなど、重ね着で調整できる服装が適しています。

靴は滑りにくいものを選び、手袋やマフラーも控えめな色を選択しましょう。

雨天時の応策

納骨式が雨天の場合、服装選びにはさらなる配慮が必要です。雨具の使用や靴の選択など、天候に適した対策を講じつつ、厳粛な雰囲気を保つことが求められます。

雨天時の納骨式における服装の特徴は以下をご確認ください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 傘の選択 | 黒や紺の無地の傘を使用する。透明な傘や柄物の傘は避ける。折りたたみ傘よりも長傘の方が望ましい。 |

| レインコート | 黒や紺の無地のレインコートを選ぶ。透明なビニール製のものは避け、布製のものを選ぶ。 |

| 靴の選択 | 防水性のある黒の革靴を選ぶ。女性はヒールの低いパンプスやローファーが適している。スニーカーやレインブーツは避ける。 |

| 靴下・ストッキング | 予備の靴下やストッキングを用意する。濡れた場合に備えて、着替えられるようにしておく。 |

| バッグ | 防水性のある黒や紺の布製バッグを選ぶ。貴重品や着替えを入れるビニール袋を用意しておくとよい。 |

雨天時の納骨式では、雨具の選択と防水対策が重要です。

傘やレインコートは黒や紺の無地のものを選び、靴は防水性のある革靴が適しています。靴下やストッキングの予備を用意し、バッグも防水性のあるものを選びましょう。

これらの対策を講じることで、雨天時でも厳粛な雰囲気を保ちつつ、快適に納骨式に参列することができます。天候に左右されず、故人への敬意を表すことができるよう、適切な準備を心がけましょう。

当日までにするべき準備

納骨式に参列する際は、当日までに適切な準備を整えることが不可欠です。形式の確認、必要な持ち物の準備、そして寺院とのコミュニケーションなど、事前に行うべきことがいくつかあります。

ここでは、納骨式当日までに行うべき準備について詳しく解説します。これらの準備を怠らないことで、厳粛な雰囲気の中で故人を偲ぶ納骨式に、心を込めて参列することができるでしょう。

納骨式の形式を確認する

納骨式の形式は、宗派や地域、家族の意向によって異なることがあります。事前に形式を確認することで、適切な服装や心構えで参列できます。

納骨式の形式確認に関する5つのポイントをご確認ください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 宗派の確認 | 故人の信仰していた宗派を確認する。浄土真宗や禅宗など、宗派によって作法が異なる場合がある。 |

| 式の規模 | 家族のみの小規模な納骨式か、親戚や知人も招く大規模なものかを確認する。規模によって服装の厳密さが変わることがある。 |

| 時期の確認 | 四十九日以内か以降か、または一周忌などの法要と同時に行うかを確認する。時期によって服装や持参する香典の金額が変わる。 |

| 会場の確認 | お寺の本堂で行うのか、墓地で直接行うのかを確認する。会場によって靴の準備や服装の調整が必要になる。 |

| 式次第の確認 | 読経、焼香、会食などの有無や順序を確認する。式次第を把握することで、心の準備ができる。 |

納骨式の形式確認は、参列者全員が同じ認識を持つために不可欠です。

宗派や式の規模、時期、会場、式次第などを事前に確認しておくことで、適切な服装選びや心構えができます。特に初めて納骨式に参列する方は、家族や寺院に積極的に確認することをおすすめします。

これらの情報を把握することで、故人を敬う気持ちを込めて、厳かな雰囲気の中で納骨式に参列することができるでしょう。

持ち物リストで忘れ物対策をする

納骨式に参列する際は、必要な持ち物を忘れずに準備することが大切です。事前に持ち物リストを作成し、チェックすることで、当日の慌てや失礼を防ぐことができます。

納骨式に必要な持ち物を以下の表にまとめました。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

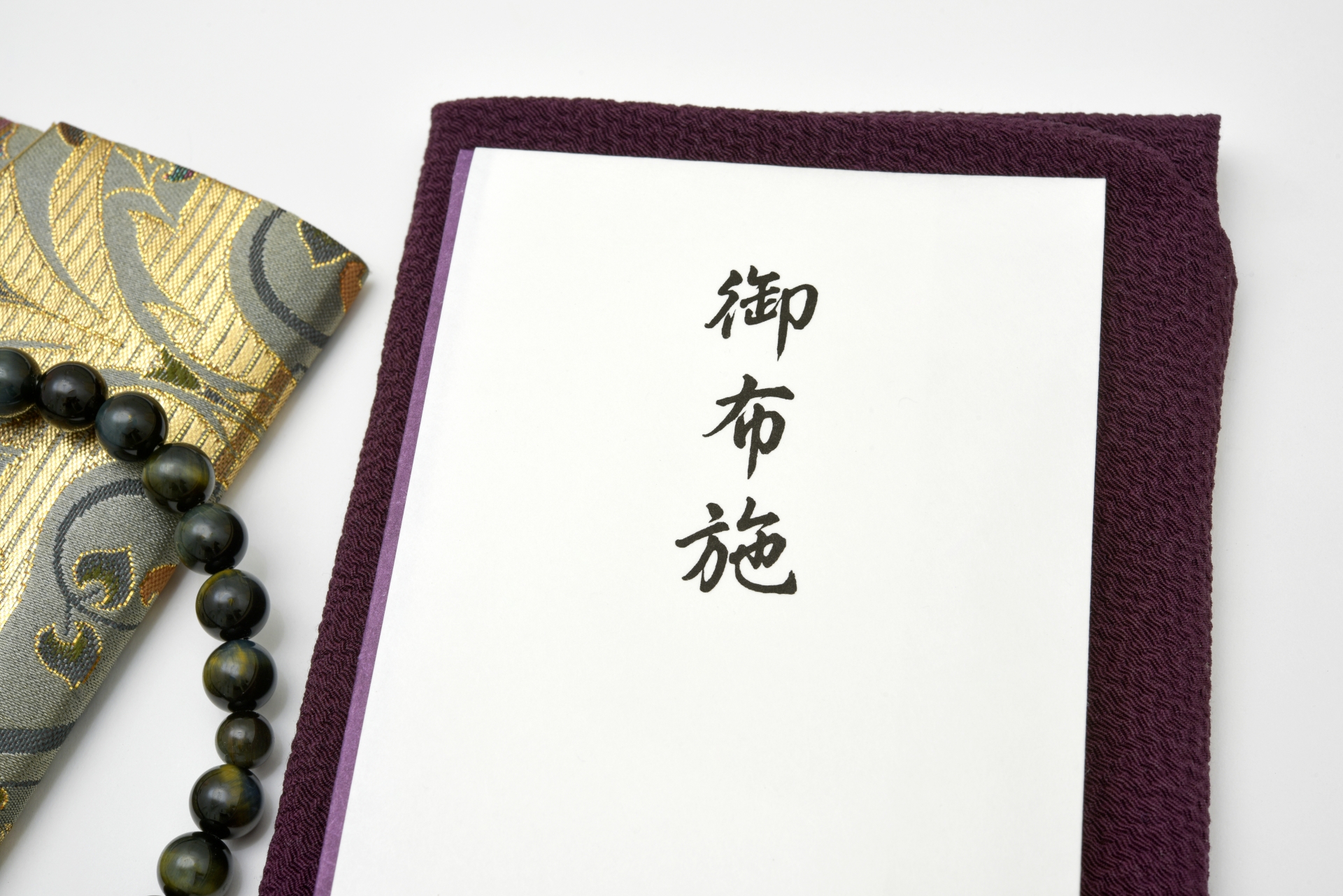

| 香典 | 一般的に5,000円程度。ただし、関係性や地域の慣習によって金額は変わる。袱紗に包んで持参する。 |

| 数珠 | 宗派に合わせた数珠を用意する。持っていない場合は、寺院で借りられることもある。 |

| ハンカチ | 黒や白の無地のものを用意する。汗を拭いたり、涙を抑えたりするのに使用する。 |

| 靴下・ストッキング | 予備を用意する。特に女性は、ストッキングが破れる可能性を考慮して持参する。 |

| 身分証明書 | 遺骨を受け取る際に必要になる場合がある。運転免許証やマイナンバーカードなどを持参する。 |

| 遺影 | 遺族が用意する場合もあるが、個人で持参したい場合は事前に確認する。 |

| 雨具 | 天候によっては必要。黒の折りたたみ傘など、控えめなデザインのものを選ぶ。 |

納骨式の持ち物は、参列者の立場や式の形式によって異なる場合があります。基本的には香典、数珠、ハンカチなどが必須アイテムとなりますが、靴下やストッキングの予備、身分証明書なども忘れずに準備しましょう。

また、天候によっては雨具も必要になるため、事前に天気予報をチェックすることをおすすめします。これらの持ち物を事前にリストアップし、当日の朝に再確認することで、落ち着いて納骨式に臨むことができるでしょう。

寺院とのコミュニケーション

納骨式を円滑に進めるためには、寺院との適切なコミュニケーションが不可欠です。事前に確認すべき事項や、当日の流れについて、寺院側と十分に打ち合わせをしておくことが大切です。

寺院とのコミュニケーションについて、以下の7項目を表にまとめました。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 事前連絡 | 納骨式の日程や参列者数を早めに連絡する。寺院の都合と調整が必要な場合がある。 |

| 式次第の確認 | 読経や焼香の順序、所要時間などを確認する。特別な要望がある場合は事前に相談する。 |

| 必要書類の確認 | 遺骨埋葬許可証や墓地使用許可証など、必要な書類を確認し、準備する。 |

| 費用の確認 | お布施や墓地使用料など、必要な費用とその支払い方法を事前に確認する。 |

| 当日の集合場所 | 参列者の集合場所や時間を確認し、遅刻者への対応方法も相談しておく。 |

| 特別な配慮の相談 | 高齢者や子供の参列がある場合、必要な配慮について相談する。 |

| 会食の有無 | 納骨式後の会食の有無や、寺院での食事の可能性について確認する。 |

寺院とのコミュニケーションは、納骨式を滞りなく執り行うための重要な準備です。事前連絡から式次第の確認、必要書類や費用の確認まで、細かな点を漏らさず相談することが大切です。

特に、参列者に高齢者や子供がいる場合は、必要な配慮について具体的に相談しておくとよいでしょう。

また、会食の有無も確認し、参列者全員で故人を偲ぶ時間を持つかどうかを決めておくことも大切です。これらの事前準備を丁寧に行うことで、厳粛かつ心のこもった納骨式を実現することができるでしょう。

よくある質問

納骨式の服装について理解を深めていただいた上で、本章では、実際の式に関する具体的な疑問にお答えします。

平服と喪服の違いとは?

納骨式の服装選びで悩むポイントの一つが、平服と喪服の違いです。時期や状況によって適切な服装が異なるため、混乱しやすい部分です。

平服と喪服の違いについて、以下の通りです。

| 項目 | 平服 | 喪服 |

|---|---|---|

| 定義 | 日常的なフォーマル服 | 葬儀や法要専用の服装 |

| 色 | 黒、紺、グレーなどの落ち着いた色 | 黒一色 |

| 素材 | 通常のスーツ素材 | 光沢のない素材(ウールなど) |

| 装飾 | 控えめな装飾可 | 装飾は極力避ける |

| 着用時期 | 四十九日法要以降の納骨式 | 葬儀から四十九日法要までの納骨式 |

| 男性の服装 | ダークスーツに白シャツ、地味な色のネクタイ | 黒のスーツ、白シャツ、黒のネクタイ |

| 女性の服装 | 黒や紺のワンピース、ダークスーツ | 黒の喪服(ワンピースやスーツ) |

平服と喪服の最大の違いは、その着用時期と色使いにあります。

平服は四十九日法要以降の納骨式で着用され、黒以外の落ち着いた色も許容されます。一方、喪服は葬儀から四十九日法要までの期間に着用され、黒一色が基本となります。

素材や装飾においても、喪服はより厳格な規定があります。

男性の場合、平服ではダークスーツに地味な色のネクタイを合わせますが、喪服では全て黒で統一します。女性も同様に、平服では黒や紺のワンピースやスーツを選びますが、喪服は黒一色のものを着用します。

これらの違いを理解し、納骨式の時期や状況に応じて適切な服装を選ぶことが大切です。

香典を持っていく際の注意点は?

納骨式に香典を持参する際は、金額や包み方、渡し方などにいくつかの注意点があります。適切な香典の準備は、故人への敬意を表す大切な要素の一つです。

香典を持参する際の注意点については以下をご確認ください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 金額の目安 | 一般的に3,000円〜5,000円程度。関係性や地域の慣習によって異なる場合がある。 |

| 包み方 | 白黒の水引きのない袱紗に包む。四十九日以降は白色の袱紗を使用する。 |

| 表書き | 「御霊前」(四十九日まで)または「御仏前」(四十九日以降)と書く。 |

| 渡し方 | 受付で静かに手渡す。両手で丁寧に渡すことが望ましい。 |

| タイミング | 式の前に渡すのが一般的。遅刻した場合は、式後に遺族に直接渡す。 |

| 金種 | 新札を用意する。硬貨は避け、紙幣で包むのが望ましい。 |

| 特別な場合 | 家族のみの納骨式の場合、香典を用意する必要がないこともある。事前に確認を。 |

香典を持参する際は、金額や包み方、渡し方など、細かな点に注意を払うことが大切です。

一般的な金額の目安は3,000円〜5,000円程度ですが、故人との関係性や地域の慣習によって適切な金額が異なる場合があります。包み方は白黒の水引きのない袱紗を使用し、表書きは時期によって「御霊前」または「御仏前」と書き分けます。

渡し方は両手で丁寧に、受付で静かに手渡すのが基本です。

また、家族のみの小規模な納骨式の場合、香典が不要なこともあるため、事前に確認することをおすすめします。

まとめ

納骨式における服装選びは、故人への敬意を表現するためにとても重要です。納骨式の服装は、四十九日前後で平服でもよい場合もありますが、季節に応じた適切な装いを選ぶことが大切です。基本的には故人を偲ぶ場にふさわしい、落ち着いた装いを心がけることが重要です。

納骨式の服装についてより詳しく知りたい方は、ぜひ「goenn」のサービスをご利用ください。私達「goenn」は参拝や供養などを支援するプラットフォームを展開し「どこからでも、いつでも」故人に会える場所を提供しています。

関連する記事

買う とどける

様々なサービスを購入する

Comment

また、日本葬祭アカデミー教務研修室にて「葬祭カウンセラー」資格を取得し、エンディング領域における専門性を活かした取り組みを進めている。

関連記事一覧を見る