法事・法要

迷わない法事のお布施|相場や表書き・渡し方の完全マニュアル

法事でのお布施に関する知識が不足していて、「どのように準備すれば良いのかわからない」と不安に感じていませんか?法事は故人を偲び、家族や友人が集まる大切な儀式ですが、お布施の金額や渡し方を誤ると、気まずい思いをすることもあります。

安心して法事に臨むために、お布施に関する基礎知識や正しいマナーを確認しておきましょう。この記事では、法事のお布施に関する法要・回忌別の相場や書き方、渡し方、タイミングなどを詳しく解説します。

また、お布施に関するよくある質問もまとめているため、気になる疑問を解決するサポートとなるはずです。ぜひ最後まで確認し、大切な法事をスムーズに進めましょう。

法事で必要なお布施とは?その意味と覚えておきたい基礎知識

葬儀や法事・法要で必要なお布施は、僧侶に対して謝礼として渡す金銭のことです。「なぜお布施が必要なの?」「仏式以外のお布施について知りたい」など、さまざまな疑問がある方もいるでしょう。

そのような疑問を解決するために、お布施に関する基礎知識を網羅的に解説します。法事や法要で失礼のないようにするためにも、お布施の意味や重要性をしっかりと理解しておきましょう。

お布施の意味

法事でのお布施は、故人の供養のために僧侶に対して感謝の気持ちを示すためのものです。主に、法事や法要の際に僧侶がお経を唱えたり、仏教の教えを説いたりする役割を果たしてくれることへの謝礼として渡されます。

お布施を渡す行為は、単なる経済的なやり取りではなく、信仰心や故人への想いを込めた文化的な儀礼でもあるのです。また、お布施は僧侶や寺院との関係を築けるため、将来的な法要や供養においても心強い支えとなるでしょう。

このように、お布施は法事において単なる金銭的な負担ではなく、精神的なつながりを深める貴重な要素です。法事の準備をする際は、故人への思いだけでなく、僧侶への感謝の気持ちも忘れずにお布施の準備をすることが大切です。その思いが、故人を偲ぶ心を形にすることであり、残された家族にとっても心の整理をつけることにつながるでしょう。

仏式はお布施|それ以外の宗教・宗派では?

法事の際にお布施を用意するのは主に仏教の習慣で、仏教の儀式において、お布施は僧侶に対する感謝の意を表すためのものです。他の宗教や宗派ではお布施ではなく、異なる慣習が存在することもあります。

例えば、神式の場合は祭祀料と呼ばれる謝礼金を神職へ支払う、キリスト教であれば教会への献金または御礼として牧師や神父に包むなどです(※)。このように、宗教や宗派によってさまざまな慣習があるため、適切な形での感謝を示すことが重要といえるでしょう。

具体的な金額や方法については、事前に寺院や教会などに相談するのがおすすめです。どのような宗教・宗派においても、故人を偲ぶ気持ちを大切にし、家族や親族が一同に集まり心を合わせることが重要な目的といえます。お布施を通じた感謝の表現は、遺族や参列する人々の心の絆を深める大切な機会となるでしょう。

※参照:https://ososhiki.bellco.co.jp/knowledge/shinshikikiristokyoofuse/

法事のお布施の相場とは…法要の種類・回忌別に解説

法事でのお布施は地域や宗教、宗派などによって異なるため特に決まった金額はありませんが、ある程度の相場は存在します。法事の準備をする際、どのくらいが一般的なのかを知っておくと安心です。

ここでは、一般的なお布施の相場を法要・回忌別に紹介します。おおよその相場がわかっていれば、余裕を持って用意ができ、安心して法事・法要の準備を進められるでしょう。

一般的なお布施の相場

法事のお布施の相場は、地域や寺院の規模、また個々の家庭の事情などによって異なりますが、一般的には30,000〜50,000円程度が目安とされています。

地方の場合は、代々お世話になっている菩提寺に葬儀を依頼することが多いです。しかし、都市部では寺院との付き合いがない方も多く、葬儀社に寺院を紹介してもらう方が増えています。その場合、紹介してもらった寺院によっては地域の相場よりも安くなることもあるようです。

ただし、法事でのお布施に決まった金額はないため、上記の金額はあくまでも一般的な相場であることを理解しておきましょう。不安な場合は、事前に確認しておくと安心です。お布施を包む際は、金額にこだわりすぎず、故人を偲ぶ気持ちと僧侶に対する感謝の気持ちを大切にしましょう。

法要・回忌別の相場

法事・法要にはさまざまな種類があり、それぞれに応じたお布施の相場があります。以下の表は、法要・回忌ごとの金額相場をまとめたものです。

| 法要・回忌 | 相場 |

| 初七日 | 30,000〜50,000円程度 |

| 四十九日 | 30,000〜50,000円程度 葬儀で渡す金額の1割を目安としても良い |

| 納骨 | 30,000〜50,000円程度 |

| 一回忌 | 30,000〜50,000円程度 |

| 三回忌以降 | 10,000〜50,000円程度 |

| 初盆・新盆 | 30,000〜50,000円程度 |

| 通常のお盆 | 5,000〜20,000円程度 |

| お彼岸 | 自宅に僧侶を招く場合:30,000〜50,000円程度 お寺での彼岸会に参加する場合:数千〜20,000円程度 |

(※)

最近では、四十九日と納骨を同日に行うことが増えています。その場合は、四十九日と納骨のお金を一つの封筒にまとめて渡しましょう。

表から分かるように、法要の種類や回忌によってお布施の金額相場は変動するため、あらかじめ確認しておくことが大切です。

※参照:https://coop-kazokusou.jp/wp/column/houzi-houyou-ohuse/

2人分の法事・法要をする場合

同じ年に2人の故人の法要が重なる場合、法要を2人分一緒に行うことがあります。これは併修と呼ばれるもので、遺族や参列する親族、招待される僧侶の負担を軽減できることもあり、近年増えている方法です。

「2人分まとめと行う場合のお布施はどのくらい包むの?」と不安になる方もいるでしょう。しかし、併修の場合は一般的なお布施の1.5倍包むのが相場とされています。そのため、2倍の金額を包む必要はなく、1つの封筒にまとめて入れる方法で問題ありません。

法事・法要でのお布施袋の種類|包むときの正しいマナー

法事や法要の際、お布施を入れる袋や封筒の種類や正しいマナーについてなど、疑問や不安がある方もいるでしょう。お布施には、僧侶に対して感謝の気持ちやご本尊に捧げる意味があります。そのため、しっかりと感謝の気持ちを表すためにも、正しいマナーを身に付けておくことが大切です。

ここでは、お布施袋の種類・書き方・お札の入れ方など、基本的な知識をわかりやすく紹介します。

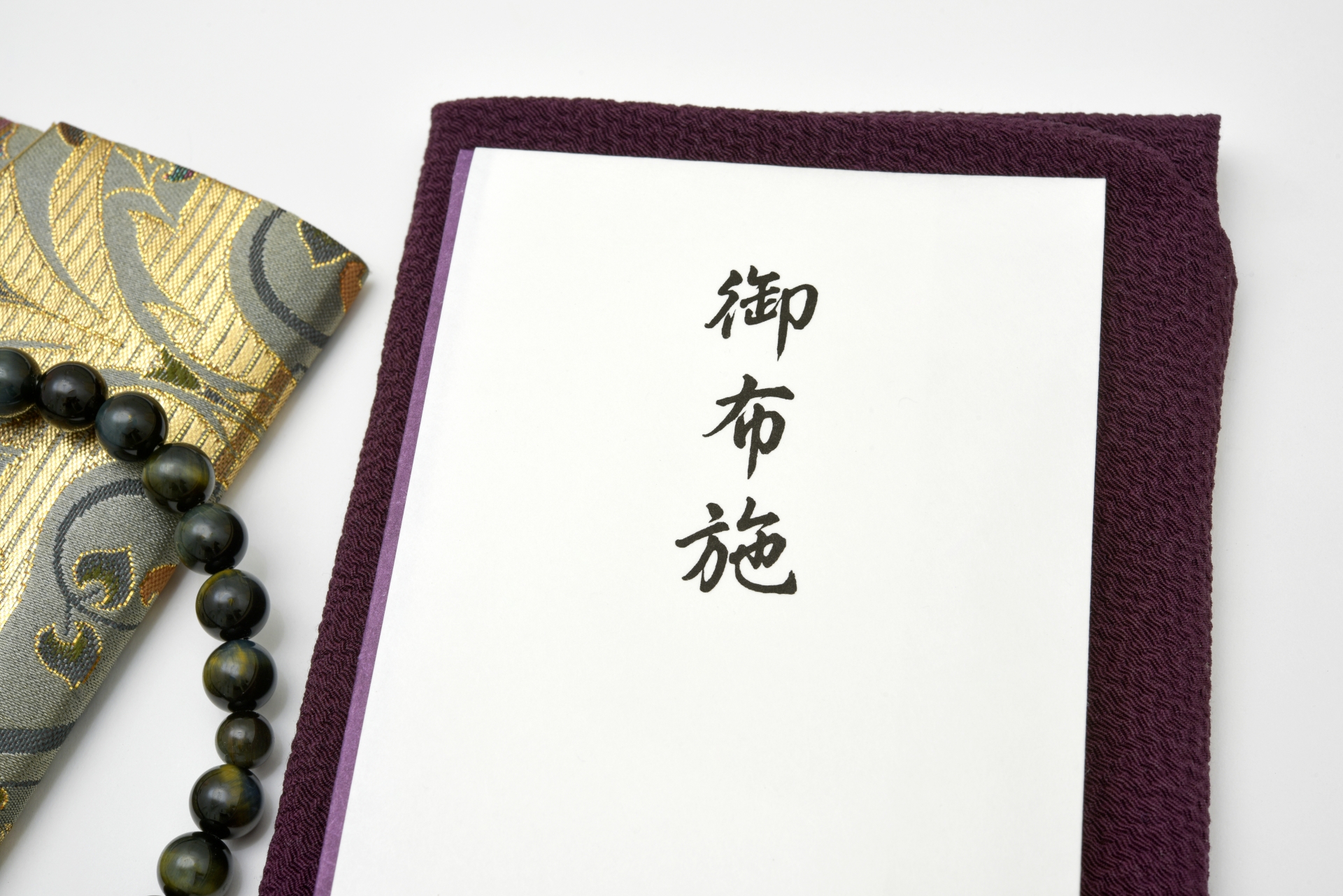

お布施を入れる封筒・袋の種類

お布施を入れる封筒や袋は、一般的に「白封筒」や「奉書紙」が用いられ、原則として水引は必要ありません。しかし、地域や宗派によっては白黒や黄白などの水引を使用する場合があるため、事前に確認するのがおすすめです。

白封筒を使用する場合は、市販されている無地の白色の封筒を使用します。白封筒を選ぶ際のポイントは、以下のとおりです。

<お布施袋を選ぶ注意点>

- 中身が透けて見える封筒を避ける

- 郵便番号欄がある封筒を避ける

- 二重の封筒ではないを確認する

二重の封筒は、不幸を重ねるという不吉な印象を与える可能性があるため、避けるのが望ましいです。また、書き間違えたとき用に予備として複数枚購入しておくと良いでしょう。

お布施を包むのは白封筒が一般的ですが、伝統的な方法として、奉書紙に包む方法があります。文具店や量販店で購入できるため、用意できそうであれば奉書紙を使用することで、感謝の気持ちをよりしっかりと伝えられるでしょう。

お布施袋の基本的な書き方

お布施袋には、表書きと裏書きを記載する必要があります。書き方は以下のとおりです。

- 表書き:お布施袋の中央上部に「お布施」または「御布施」、中央下部に喪主の名前または〇〇家

- 裏書き:封筒の左下に住所と金額

お布施に金額を記載する際は、旧字体の漢字を使用するのが望ましく、例えば1万円を包むのあれば、「金壱萬圓也」と記載します。

お布施は僧侶に感謝を示すものです。そのため、お布施袋に記載する際の墨の濃さは、薄墨ではなく濃い墨を使用しましょう。濃い墨がない場合は、黒色の筆ペンを使用しても問題ありません。

お札の入れ方

お布施にお札を入れる際は、いくつかの注意点があります。香典と異なる点が多いため、しっかりと確認しておきましょう。

<お布施のお札の入れ方>

- 肖像画を表に向けて入れる

- 古札でも問題ないが、新札の使用が望ましい

- 汚れやシワのあるお金は使用しない

- お札の向きを揃えて入れる

お布施は僧侶に感謝の気持ちを示すものであるため、悲しみの意味はありません。そのため、肖像画を裏側にする必要がないのです(※)。

※参照:https://www.e-sogi.com/guide/3755/#i-4

お布施の包み方

お布施を封筒で包む際は、折り返し部分を折り、お布施を取り出しやすいようにしておきましょう。糊付けの必要なはないことがほとんどですが、明確なルールはなく、場合によっては糊付けをしても問題ないこともあります。

奉書紙を使う場合は、以下の手順で包みましょう。

- お金を中袋または半紙や白い封筒に入れる

- お金を奉書紙裏面の中央よりやや左側に置く

- 左、右、下、上の順番に折る(※)

- 上部の折り返しを上にする

いざ奉書紙を使用するとなったときに、事前に折り方を知っておくと安心です。マナーを守ることで、法事・法要の場での礼儀を正しく表現できます。

※参照:https://www.sano-sousai.co.jp/column/941/

お布施以外に包むお金はある?法事で必要なお金とその相場

法事では、地域や状況によって、お布施以外にも用意が必要なお金があります。例えば、お車代や食事代などです。何が必要なのかを知っておくと、安心して法事・法要を進められるでしょう。

法事においては、これらの謝礼を適切に用意することが故人への敬意を表すだけでなく、僧侶や寺院に対する感謝の気持ちを伝える意味でも重要です。お布施とは別で包む必要があるため、しっかりと確認しておきましょう。

御車料の金額相場

法事において、お坊さんや僧侶が会場まで足を運んでくれたことへの対価として、御車料を包むのが一般的です。これは、交通費としての意味合いがあり、僧侶個人に渡します。

距離や交通手段によって金額は変動しますが、相場としては5,000円〜10,000円程度が一般的です(※)。しかし、遠方から来られる場合は新幹線や飛行機代などを調べて、適切な金額を用意しましょう。

遺族が直接タクシーを手配したり送迎したりする場合は、御車代を用意する必要はありません。御車代は、感謝の気持ちを表すためのお金でもあるため、適切な金額を包むことが大切です。

※参照:https://www.e-sogi.com/guide/3755/#i-4

御善料の金額相場

僧侶へのお礼として御善料を渡すことがあります。これは、葬儀や法事、法要後の会食に僧侶が参加しないときに渡すお金です。そのため、僧侶が会食に参加する場合は用意する必要はありません。

一般的には5,000円〜10,000円程度が相場ですが、地域や寺院の慣習によって異なる場合があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。僧侶は複数名来た場合は、個別で渡すのではなく一つの袋にまとめて渡します。

戒名料の金額相場

戒名は、故人に与えられる仏教の名前であり、多くの場合、法事の際に僧侶から授けられます。戒名は故人が仏教徒として成仏するための大切な要素とされ、そのために僧侶に謝礼として戒名料を包むことがあります。

戒名料の金額は戒名の位によって大きく異なり、数万円〜100万円と幅広いのが特徴です。具体的な金額は、寺院の方針や地域の慣習、戒名の位によって異なるため、事前に僧侶や寺院に確認しておきましょう。また、故人の意向や遺族の希望がある場合は、それに応じた戒名を選び、それに見合った戒名料を包むのがのぞましいです。

法事・法要でのお布施を渡すタイミングはいつ?渡し方と正しいルールも

法事・法要の際、お布施をいつ渡したら良いのかわからない、という方は少なくありません。直前で困らないようにするためにも、一般的なお布施の渡し方とタイミングを理解しておくことが大切です。

お布施の渡し方やタイミングを適切に行うことで、僧侶に対する感謝の気持ちをしっかりと伝えられます。ここで確認した流れを頭に入れたうえで、僧侶や寺院に確認すると、より安心して法事を行えるでしょう。

お布施の渡し方と流れ

法事においてお布施を渡す際は、僧侶やお坊さんへの敬意を示すことが大切です。失礼のないように渡すために、以下のポイントを覚えておくと良いでしょう。

- 小さなお盆(切手盆)に載せるまたは袱紗に包んで渡す

- 相手が表書きを読める向きにする

- 「本日はよろしくお願いいたします」と、挨拶や感謝の言葉を添える

- 両手で丁寧に渡す

お布施以外のお金がある場合は、お布施が一番上になるうにして御善料・御車料を重ねて渡します(※)。この流れを頭に入れておくことで、落ち着いてお布施を渡せるでしょう。

※参照:https://coop-kazokusou.jp/wp/column/houzi-houyou-ohuse/

渡すタイミングとその理由

法事でのお布施は、法要が始まる前に渡すのが一般的です。法事が始まる前に渡すことで、僧侶が心穏やかに法要に専念できるよう配慮する意味があり、法事の進行がスムーズに行われるというメリットにもつながります。一部の地域や宗派では、法要後にお布施を渡す習慣がある場合もあるため、僧侶や寺院に事前に確認しておくのがおすすめです。

自宅に僧侶を招いての法事・法要なら、僧侶が到着して法要が始まる前または後のどちらかのタイミングで渡すと良いでしょう。寺院で行う場合は、寺院到着後に入り口の受付で担当者に渡すことが多いです。

法事は故人を偲び、心を込めて行う大切な儀式です。マナーを守りつつ、心からの感謝を込めたお布施の渡し方を心がけましょう。このような心配りが、僧侶や他の参列者にも良い印象を与え、法事全体をより意義深いものにします。

【Q&A】法事のお布施に関するよくある質問

お布施の基本的の知識や相場がわかっても、さまざまな疑問が出てきます。そこで、ここでは法事でのお布施に関して、よくある質問をまとめました。

- お布施で包む金額について

- 葬儀と法事のお布施の違い

- お布施の金額がわからないときの対処法

- 宗教や宗派によって金額は異なるのか

上記4つの質問に一つづ回答していきます。

法事のお布施で避けた方がよい金額はある?

お布施で包む金額には特に決まりはないため、相場にあった適切な金額を包むと良いでしょう。地域や宗教、宗派などによって相場に違いがあるため、事前に確認しておくと安心です(※)。ただし、お布施の金額は端数を出さないように用意するのが望ましいでしょう。

また、地域や文化によっては偶数や4・9などの数字を避けることもあるため、わからない場合はあらかじめ避けておくと無難です。基本的には、儀式の規模や地域・宗教ごとの相場を目安に用意していれば問題ないでしょう。

※参照:https://www.e-sogi.com/guide/3755/#i-4

葬儀と法事のお布施の違いは?

葬儀と法事はどちらも仏教における重要な儀式ですが、お布施の意味合いや金額には違いがあります。葬儀は故人の旅立ちを見送る非常に重要な儀式であるため、お布施は感謝と供養の気持ちを強く込めることが大切です。

一方、法事は故人の冥福を祈り、供養するための継続的な行事であり、回数を重ねるごとにお布施の金額は少しずつ低くなっていく傾向があります。このように、葬儀と法事では目的や位置づけが異なるため、それに応じた金額設定がされることが多いです。

お布施の金額がわからないときはどうしたらいい?

お布施の金額がわからない場合は、親族や地域の方、同じ宗派の知人に相談するのがおすすめです。お布施の相場はあくまでも一般的なもののため、地域や親戚の方に相談することで、具体的な金額の目安を確認しやすくなるでしょう。

また、寺院によっては法要や回忌ごとに目安となるお布施の金額を提示してくれることもあるため、直接問い合わせるのも一つの方法です。質問する際は、「どのくらい包めばいいですか?」と直接的な質問ではなく、「他の方はどのくらい包んでいますか?」と聞くと良いでしょう。

ただし、最終的には感謝の気持ちを表すものであるため、自分や家族が納得できる金額を包むのをおすすめします。

宗教や宗派によって金額の違いはある?

お布施の金額は宗教や宗派によって異なる場合があります。例えば、浄土真宗や曹洞宗、臨済宗などの宗派によって、法要の重要度やお布施の慣習が異なり、それに応じた金額設定がされることがあります。

地域性も影響する場合があるため、地域の習慣も考慮することが重要です。不安な場合は、地域の方や親族または、寺院や僧侶に直接相談することで、納得のいく形でお布施を用意できるでしょう。

まとめ|法事で必要なお布施の相場は法要や回忌によって異なる

法事のお布施に関する知識は、初めての方にとっては難しく感じるかもしれません。しかし、これらの知識をしっかりと理解できれば、当日の不安を解消し、スムーズに準備を進められます。

お布施の相場や表書き、渡し方などの基礎知識と正しいマナーを押さえておくと、故人を偲ぶ大切な場を心から敬うことができるでしょう。

お布施の一般的な相場は、一周忌までは30,000〜50,000円・三回忌以降は10,000〜50,000円が目安です。ただし、地域や宗教、宗派によって異なるため、事前に親族や地域の方、僧侶に相談すると安心です。

お布施に関する準備をしっかりとすることが、故人への敬意を示し、参加者全員が心を込めて故人を偲ぶことにつながります。また、お布施は僧侶に対する謝礼でもあるため、失礼のないようにするためにも正しいマナーを理解しておくことが大切です。

関連する記事

買う とどける

様々なサービスを購入する

Comment

また、日本葬祭アカデミー教務研修室にて「葬祭カウンセラー」資格を取得し、エンディング領域における専門性を活かした取り組みを進めている。

関連記事一覧を見る