永代供養墓

永代供養と墓じまいの違い・手続き・費用は?後悔しない選び方を解説

高齢化や核家族化が進む中、「お墓の管理を続けるのが難しい」「子どもに負担をかけたくない」と考える方が増えている傾向があります。そうした背景から、「永代供養」や「墓じまい」という選択肢が注目されるようになってきました。近年では、永代供養や墓じまいの情報をインターネットやポータルサイトで比較しながら検討する方もいるようです。

今回は、永代供養と墓じまいの違いやそれぞれの種類、手続きの流れ、検討時の注意点などをわかりやすく解説します。後悔のない供養のかたちを選ぶために、事前に知っておきたいポイントをご紹介しましょう。

永代供養と墓じまいの基本的な違いや考え方

「永代供養」や「墓じまい」は、近年、お墓の管理や継承に不安を感じる方々のあいだで選ばれるケースが増えている傾向があります。どちらも供養や管理の負担を軽減する選択肢として知られますが、その目的や手続きは同じではありません。

ここでは、それぞれの基本的な考え方や意味を整理し、選択の参考となる情報を紹介します。

永代供養とは何か?

永代供養とは、一般的に、葬式を終えた後に遺族に代わり、お寺や霊園などの管理者が長期的または一定期間にわたって遺骨を供養・管理する方法を指すものです。従来のように家族が代々お墓を受け継いで供養を行う形式とは異なり、継承者がいない場合や、家族に将来の負担をかけたくないと考える方などに選ばれる場合が増えています。

供養の方法は施設によって異なり、個別に安置されるケースのほか、一定期間後に他の方の遺骨と一緒に供養される「合祀(ごうし)」と呼ばれる形式が取られることも少なくありません(※)。

また、永代供養という言葉から「永遠に供養してもらえる」と連想されるケースもありますが、実際には多くの施設で一定の供養期間が設けられており、その後は合祀や他の形式に移行するケースもあります。こうした仕組みは、跡継ぎがいなくなった際に遺骨が放置されてしまう、いわゆる「無縁仏」となることを防ぐ手段のひとつです。

こうした背景から、永代供養を探す際は、契約内容や供養方法を事前によく確認することが大切になります。

※参照:https://eitaikuyou.net/ohaka-about/eitaikuyo/gokai

墓じまいとは何か?

墓じまいとは、現在あるお墓を撤去し、遺骨を他の場所へ移す手続きを指す言葉として使われるケースが多い言葉です。少子化やライフスタイルの変化により、先祖代々の墓を維持・継承することが難しいと感じる方が増えており、墓じまいを検討する人も少なくありません。

墓じまいには、墓石の撤去や更地化、役所への改葬許可申請、寺院や霊園との手続きなど、複数の段階を経る必要があります(※)。スムーズに墓じまいを進めるには、手続きのやり方や流れを把握しておくことが重要です。

遺骨は、多くの場合、新たな納骨先として永代供養墓や納骨堂、樹木葬などに移されることがあるといわれています。また、親族みんなとの合意や、墓地の管理者との調整が必要になるケースもあり、慎重に進めることが望ましいでしょう。

※参照:https://guide.e-ohaka.com/tomb-condition/hakajimai_about/

主な違いとは

永代供養と墓じまいは、いずれもお墓に関する選択肢として知られていますが、その性質や目的には違いがあります。

永代供養は、遺骨の供養や管理を寺院や霊園などに長期的に任せる仕組みのことを指す言葉です。継承者がいない場合や将来的な負担を避けたい場合に選ばれることがあり、遺骨は新たな供養先に安置され、合同法要などを通じて供養が続けられるケースもあります。

一方の墓じまいは、今あるお墓を閉じて撤去する行為を指す言葉として使われている言葉です。遺骨を別の場所へ移す場合には、改葬と呼ばれる別の手続きが必要になることも珍しくありません。お墓の維持が難しくなった際や、住まいの近くに供養の場を移したいと考えるときに検討されるケースもあるようです。

つまり、永代供養は「供養の形式」に関する選択肢であり、墓じまいは「お墓を整理するための手続き」に関わる行為という点が主な違いといえるでしょう。両者は併せて行われるケースもあり、墓じまいの後に永代供養を選ぶ方も一定数いるとされてます。

永代供養の種類や選び方

永代供養とひと口にいっても、その形式や方法はさまざまで、施設によっても対応は異なります。どのような供養方法が自分や家族みんなに合っているのかを考えるうえで、種類ごとの特徴や選ぶ際のポイントを知っておくことは大切です。

ここでは、永代供養の代表的な形式と、選ぶときに参考になる視点をご紹介します。

永代供養の形式別の特徴

永代供養にはさまざまな形式があり、それぞれに特徴があります。まず、最も一般的な形式として挙げられるのが「合葬墓」です。合葬墓は、多くの遺骨を一つの場所にまとめて供養するスタイルで、費用が比較的安価なことから人気があります(※)。次に挙げられるのが「樹木葬」です。自然に囲まれた環境で樹木を墓標とする供養方法で、自然志向の方に支持されています。さらに「納骨堂」は、屋内に設けられた棚やスペースに骨壷を安置する形式で、天候に左右されないことが利点です。

また、「永代供養墓」は、一定期間個別に供養した後に合葬される形式で、個別の供養期間を選べるため柔軟性があるとされています。一方で、「散骨」は、海や山などに遺骨を撒く方法で、法律や地域の規制に注意が必要です。これらの形式は、供養する場所や方法、費用、管理の手間といった観点から選択されることが多く、選ぶ際には故人の意向や家族の考えも重要な要素となります。

各形式にはそれぞれの文化的背景や地域ごとの特徴もあるため、どの形式が最も適しているかを判断するには、自分や家族が重視する価値観や供養の意味をよく考えることが大切です。また、今後の管理や訪れる際の利便性も考慮し、家族全員が納得できる形式を選ぶことが望ましいでしょう。永代供養の形式を選ぶ際には、情報収集をしっかり行い、各形式のメリットとデメリットを理解してから決断することが後悔のない供養につながります。

※参照:https://www.tokyohakuzen.co.jp/media/694

選ぶ際のポイントと注意点

永代供養を選ぶ際には、いくつかのポイントと注意点を事前に把握しておくことが大切です。

まず、永代供養の形式には合祀型や個別型などがあり、それぞれ特徴や費用が異なります。違いを理解したうえで、自分や家族の希望に合った形式を選びましょう。位牌や仏壇での供養を重視する場合は、施設が対応可能かを確認しておくと安心です。

次に、供養を依頼する寺院や霊園の信頼性を見極めることも重要です。日を決めて現地を訪問し、管理状況や施設の状態を直接確認すると安心感が得られます。また、契約内容も必ず確認しましょう。供養期間や内容、費用の内訳を明確に理解し、不明な点は事前に問い合わせることをおすすめします。

複数の施設を比較する際は、公式サイトだけでなく、霊園や寺院の情報をまとめたポータルサイトを活用するのも有効です。概要や料金の目安、立地条件などを一覧で確認でき、候補を効率的に絞り込めます。

さらに、供養後の遺骨の取り扱いや将来的な管理方法も事前に把握しておくと安心です。最後に、家族や親族と十分に話し合い、合意を得ておくことで、後々のトラブルを防ぐことにつながります。

これらのポイントを押さえておくことで、納得のいく永代供養を選びやすくなるでしょう。

墓じまいの手続きと進め方

墓じまいを進めるには、いくつかの手続きや準備が必要です。お墓の撤去工事だけでなく、改葬許可申請や遺骨の移転先の手配、寺院や霊園との調整など、段階を踏んで進めていく必要があるケースも珍しくありません。

スムーズに進めるためには、全体の流れをあらかじめ把握しておくことが大切です。ここでは、一般的に行われているとされる手続きのステップや、注意すべきポイントをご紹介します。

手続きの流れ

墓じまいを進める際には、いくつかの手続きを段階的に行う必要があります。地域や宗教、墓地の管理形態によって異なる点もあるため、事前の確認が重要です。

一般的な流れとして知られている手続きの一例を、確認しましょう。

- 親族間での合意を得る

墓じまいは家族や親族にとって大きな決断となるため、事前に十分な話し合いを行うことが望ましいとされています。 - 改葬先を決める

遺骨の移転先としては、永代供養墓や納骨堂、樹木葬などいくつかの選択肢があります。また、新たな受け入れ先が決まっていることが、改葬許可申請の前提となるケースもあるため、注意が必要です。 - 改葬許可申請を行う

市区町村の窓口にて「改葬許可申請書」を提出する必要があるとされており、現在の墓地管理者の署名・押印が必要になる場合もあります(※)。 - 閉眼供養・お墓の撤去

宗教的な儀式として、閉眼供養(魂抜き)が必要です。その後、石材業者などに依頼して墓石の撤去を進めます。 - 新しい供養先への納骨・埋葬

改葬許可証を添えて、遺骨を新たな供養先へ移す手続きを行いましょう。施設によっては、事前の予約や書類の提出が求められる場合もあります。

※参照:https://www.city.hachioji.tokyo.jp/life/007/kaisoukyoka/p012042.html

墓じまいの注意点

墓じまいを進めるうえで、以下のような点に注意が必要とされています。

- 親族とのトラブルを防ぐための配慮

事前に親族間で十分な話し合いがされていないと、後々のトラブルにつながるおそれがあります。特に、お墓を建立した人や先祖の供養に強い想いを持つ方がいる場合には、慎重な対応が必要でしょう。

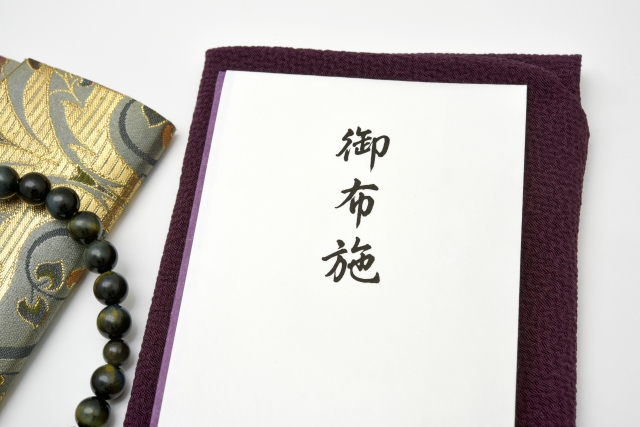

- 寺院や霊園との関係に配慮する

お墓が寺院にある場合、閉眼供養や墓じまいに伴うお布施が必要になるケースもあります。事前に菩提寺や管理者と話し合い、失礼のないよう手順を確認することが望ましいでしょう。

- 書類やスケジュールの余裕を持つ

改葬許可申請には必要書類や確認印が必要になることがあり、取得に時間がかかる場合もあります。また、石材業者や新たな納骨先のスケジュール調整も必要なため、余裕をもって計画を立てることが大切です。

費用相場の目安と内訳

永代供養や墓じまいを検討する際、多くの方が気になるのが費用ではないでしょうか。実際にかかる費用は、選ぶ形式や地域、施設によって幅があるとされていますが、ある程度の金額の目安を知っておくことで、比較や計画がしやすくなります。

ここからは、永代供養と墓じまいにかかるとされる費用の内訳や、検討時に注意しておきたいポイントをご紹介しましょう。

永代供養にかかる費用と内訳

永代供養の費用は、形式や施設の立地、供養内容によって大きく異なるものです。一般的には、合祀型のほうが費用を抑えやすく、個別安置型や納骨堂型などは比較的高額になる傾向があります。

具体的な内訳としてまず挙げられるのは「永代供養料」です。これは、供養を永続的に行うための基本的な料金で、供養の形式や契約期間によって変動します(※)。次に「納骨料」も重要な要素です。納骨堂や樹木葬などの場所にご遺骨を納める際の費用として発生します。

また、永代供養を行う寺院や霊園での「管理費」も考慮が必要です。これは、供養施設の維持管理や清掃などにかかる費用で、月単位や年単位など、施設によって請求方法が異なる場合があります。さらに「法要料」も確認しておきたい項目です。法要を行う際の僧侶への謝礼や儀式費用で、特に個別の法要を希望する場合は追加費用がかかる場合があります。

その他、供養の形式によって必要になる場合があるのが、「墓石の撤去費用」や「新たな墓所の設置費用」です。合祀型の場合は、個別の墓石を設置しない代わりに合祀墓の供養料がかかるため、事前確認が欠かせません。

施設ごとにサービス内容や料金体系は異なるため、複数の施設を比較し、自分や家族が信頼できる供養先を選ぶことが、後悔のない決断につながります。

※参照:https://www.syukatsu-souzoku.jp/columns/112

墓じまいにかかる費用と内訳

墓じまいの費用は、複数の要素により構成され、その総額は地域や墓地の状況によって大きく変わります。主な内訳としては、まず「墓石の撤去費用」です。これは、墓石を取り除き、地面を平らにする作業にかかる費用で、金額は墓地の広さや石材の量、立地条件などによって大きく変わるケースが多く見られます。そのため、相見積もりを取って比較する方も多いようです。

また、「遺骨の取り出し・移動費用」も重要な項目となります。これは、遺骨を適切に取り出し、新たな供養先へ移すためにかかる費用を指すものです。金額は取り出し方法や供養先の種類によって大きく異なり、数万円から高額になる場合があるとされています。

次に、「手続き関連の費用」が挙げられます。これは、墓じまいを行うための役所への申請や書類作成、または寺院へのお礼などにかかる費用で、数千円から数万円ほどが一般的です。さらに、「新たな供養先の費用」も考慮する必要があります。遺骨を新しい場所に移す場合、その供養先への契約時の費用が発生し、永代供養墓や納骨堂などの選択によって変動することが多いでしょう。最後に、「その他の費用」として、交通費や場合によっては専門家への相談費用などが加わることもあります。

これらの費用を総合すると、墓じまいにかかる総額は、数十万円から数百万円に及ぶケースも少なくありません。事前に細かな見積もりを取ることが、予期せぬ出費を避けるための重要なステップとなります。墓じまいを検討する際には、各項目の費用をしっかりと把握し、計画的に進めることが大切です。

永代供養・墓じまいで後悔しないための注意点

永代供養や墓じまいは、家族や自身の将来を見据えた大切な決断といわれています。しかし、事前の確認や準備が不十分なまま進めてしまうと、「もっと調べておけばよかった」と感じることもあるようです。

この章では、後悔を避けるために気をつけたいポイントを整理し、事前に知っておくと安心できる視点をご紹介します。

よくあるトラブルと回避ポイント

永代供養や墓じまいを進める際に直面しがちなトラブルには、事前の情報不足や手続きの誤解、関係者間のコミュニケーション不足が挙げられます。

まず、永代供養の契約内容をしっかり確認しないまま契約を進めてしまうと、後に望んでいた供養方法と異なるといった問題が発生することが少なくありません。永代供養の内容について、「永代=永久」と誤解したまま契約し、一定期間後に合祀されることを知らなかったという声が挙がる場合もあるでしょう(※)。合祀後の取り扱いや、将来的に無縁仏にならないかどうかを心配する声もあるため、契約内容の確認は特に重要です。契約前に供養の詳細や費用、管理方法について納得するまで確認しておきましょう。

墓じまいにおいては、遺骨の移転先の手続きが不十分であったり、必要な書類が不足していたりすることがトラブルの原因となり得ます。これを避けるためには、事前に各自治体や管理者に必要な手続きと書類を確認し、スムーズに進められるよう準備を整えることが大切です。

また、家族や親族間でのコミュニケーション不足もよくあります。後々のトラブルを防ぐには、供養や墓じまいの方針について事前にしっかりと話し合い、全員の理解と合意を得ることが重要です。意見が分かれた場合は、専門家のアドバイスを受けることで、最善の方法を見つける手助けとなるでしょう。

これらのトラブルを避けるためには、事前の情報収集と準備が欠かせません。実績のある業者や寺院を選ぶことも、安心して供養や墓じまいを進めるための重要な要素です。信頼できる専門家に相談することで、複雑な手続きもスムーズに進行し、後悔のない選択をすることができるでしょう。

※参照:https://eitaikuyou.net/ohaka-about/eitaikuyo/trouble

遺骨の取り扱いと新たな供養先の管理方法

遺骨の取り扱いと新たな供養先の管理方法は、後悔しない供養を実現するための重要な要素です。まず、遺骨の取り扱いでは、法律や地域の習慣を理解し、それに基づいて適切に進めることが求められます。遺骨を移動する際には、事前に必要な手続きを確認し、許可を得たうえで進めることが大切です。また、遺骨を新たな供養先へと移す場合、その供養先の管理体制をしっかりと確認することが欠かせません。

供養先の選定では、管理者の信頼性や供養の方法、長期的な維持管理についても考慮する必要があります。特に、永代供養を選択する場合は、供養がどのように行われるのか、また供養先の施設の維持がどのように管理されているのかを事前に確認することが重要です。供養先の管理体制が明確で、信頼できるものであることを確認することで、長期にわたり安心して供養を任せられます。

一方、遺骨を手元供養にする選択肢もあります。この場合、家庭内での保管方法や、適切な環境を整えることが必要です。湿度や温度管理を徹底し、適切な場所に安置することで、遺骨を安全に保つことができます。手元供養は、遺族が心の支えとして遺骨を身近に置くことができる一方で、将来的な管理や処分についても考慮しなければなりません。

以上を踏まえて、遺骨の取り扱いと供養先の管理は、事前の情報収集と計画が重要です。後悔しないためには、遺族の意向を尊重しつつ、法律や習慣に沿った適切な方法を選び、しっかりとした管理体制を整えることが必要です。

まとめ|後悔のない供養のためには事前の確認が大切

永代供養や墓じまいは、それぞれの事情や価値観に応じて選ばれる供養のかたちです。

どちらもお墓の維持や継承に不安を感じる方にとって、選択肢のひとつとなることがありますが、形式や費用、手続きの内容には違いがあるとされています。後悔のない供養を実現するためには、家族や親族とよく話し合いながら、希望に合った方法を慎重に選ぶことが大切です。

また、事前に契約内容や供養方法をしっかり確認しておくことで、トラブルを防ぎ、納得のいくかたちで供養を進めることができるでしょう。自分たちに合った供養のかたちを見つける第一歩として、この記事の情報が少しでも参考になれば幸いです。

関連する記事

買う とどける

様々なサービスを購入する

Comment

また、日本葬祭アカデミー教務研修室にて「葬祭カウンセラー」資格を取得し、エンディング領域における専門性を活かした取り組みを進めている。

関連記事一覧を見る