永代供養墓

永代供養のお布施の相場は?種類別の費用と包み方を解説

永代供養とは、寺院や霊園に遺骨の管理や供養を永続的に任せる方法です。永代供養を選ぶ際、お布施が必要な場面や金額相場について疑問を持つ方も多いでしょう。納骨法要や年忌法要では、僧侶への感謝の気持ちとしてお布施を渡すのがマナーとされています。

永代供養を検討している方にとって、お布施の相場や費用内訳を知ることは欠かせません。

永代供養料に含まれる場合もありますが、納骨時や法事の際に別途お布施が必要なケースも多く、金額や渡し方について事前に理解しておくことで安心して供養を依頼できます。

しかし、永代供養のお布施について正しい知識がないと、トラブルになることもあります。

この記事では、永代供養の種類別費用相場からお布施の書き方、表書きの方法、いつ渡すべきか、封筒の選び方まで解説します。

親や祖父母の永代供養を考えている方、宗教的な背景を踏まえた適切なお布施の金額を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

永代供養でお布施が必要な理由や場面とは

永代供養におけるお布施の必要性と適切な場面について、多くの方が疑問を抱いています。本章では、永代供養でのお布施の意義、具体的な必要場面について解説します。

永代供養でお布施が必要な理由とは?

永代供養でお布施が必要な理由は、供養の継続性と感謝の表現にあります。

お布施は単なる費用ではなく、供養の継続を支える役割を担っています。お布施が、寺院や供養施設の維持費用となり、安定した供養環境を確保するために必要です。また、お布施は僧侶や寺院への感謝の気持ちを示す行為であり、供養をお願いするための大切な手段です。

永代供養を選ぶ際は、このような意味を理解し、適切なお布施を準備するようにしましょう。

お布施が必要な場面は?

永代供養において、お布施が必要となる場面は複数存在します。契約内容によって異なる場合もありますが、一般的な場面をご紹介します。具体的なお布施が必要な場面について、以下の表で確認しましょう。

| 場面 | 説明 |

|---|---|

| 納骨法要 | 遺骨を永代供養墓や納骨堂に納める際に行われる法要で、お布施が必要となることが多い。ただし、永代供養料に含まれている場合もあるため、事前に確認が必要。 |

| 年忌法要 | 一周忌、三回忌、七回忌などの節目の法要では、通常お布施が必要となる。これらは永代供養料に含まれていないことが多いため、別途用意する必要がある。 |

| 特別な法事 | お盆や彼岸などの特別な法事の際にも、お布施が必要となる場合がある。これらの法要は永代供養の契約内容によって異なるため、事前に確認することが望ましい。 |

| 墓じまい | 既存の墓を閉じて永代供養に移行する際、墓じまいの法要が行われることがある。この場合もお布施が必要となる可能性が高い。 |

永代供養においてお布施が必要な場面は、主に納骨法要、年忌法要、特別な法事、そして墓じまいの際です。

ただし、永代供養の契約内容によって異なる場合もあるため、事前に寺院や供養施設に確認するようにしましょう。

永代供養の費用内訳と料金目安

永代供養の費用は、様々な要素から構成されています。

ここでは、永代供養料に含まれるものや、納骨法要・年忌法要のお布施、さらに読経料やお車代、戒名料など、永代供養にかかる費用の内訳と料金目安について詳しく解説します。

永代供養料に含まれるもの

永代供養料には、遺骨の安置や供養に関する基本的な費用が含まれています。しかし、具体的に何が含まれるかは、寺院や霊園によって異なる場合があります。永代供養料に含まれる一般的な項目について、以下の表でご確認ください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 墓地使用料 | 遺骨を安置するスペースの使用料。永代にわたって使用する権利の対価として支払う。単独墓の場合は高額になる傾向がある。 |

| 管理費 | 墓地や納骨堂の清掃、植栽の手入れなど、共用部分の維持管理にかかる費用。年間で徴収される場合もある。 |

| 供養料 | 定期的な読経や供養にかかる費用。お盆や彼岸などの際の供養も含まれることが多い。 |

| 納骨料 | 遺骨を納める際の作業費用。一度きりの費用で、永代供養料に含まれることが多い。 |

永代供養料に含まれる項目は、墓地使用料、管理費、供養料、納骨料が一般的です。

ただし、寺院や霊園によって内容が異なる場合があるため、契約前に詳細を確認することが大切です。墓地使用料は永代にわたる使用権の対価であり、単独墓の場合は高額になる傾向があります。

また、管理費は共用部分の維持管理に使用され、年間で別途徴収される場合もあります。

年忌法要のお布施

年忌法要は、故人の命日や特定の年回忌に行われる大切な供養儀式です。永代供養を選択した場合でも、年忌法要を行うことがあります。年忌法要のお布施について、以下の表で詳しく見ていきましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 一周忌 | 3万円~5万円程度。故人との別れを惜しみ、新たな供養の始まりを意味する重要な法要。 |

| 三回忌 | 3万円~5万円程度。一周忌と同程度の金額が一般的。故人の冥福を祈る大切な機会。 |

| 七回忌 | 5万円~10万円程度。中陰明けとされ、重要な章目の法要。やや高めの金額設定が多い。 |

| 十三回忌 | 5万円~10万円程度。七回忌と同程度の金額が一般的。故人の供養を継続する意味がある。 |

| 三十三回忌 | 10万円~20万円程度。弔い上げとされる重要な法要。高めの金額設定が多い。 |

年忌法要のお布施は、法要の種類によって金額が異なります。

一周忌と三回忌は3万円~5万円程度が一般的で、故人との別れを惜しみ、新たな供養の始まりを意味する重要な法要となっています。七回忌と十三回忌は5万円~10万円程度で、中陰明けや供養の継続を意味する章目の法要です。三十三回忌は弔い上げとされる重要な法要で、10万円~20万円程度と高めの金額設定が多くなっています。

これらの金額は目安であり、寺院の格式や地域によって変動することがあります。年忌法要のお布施は、故人への追悼と感謝の気持ちを表すとともに、寺院の維持や僧侶の生活を支える役割も果たしています。永代供養を選択した場合でも、家族の希望に応じて年忌法要を行うことができるため、事前に寺院と相談することをおすすめします。

読経料やお車代、戒名料

永代供養に関連して、読経料やお車代、戒名料などの追加費用が発生することがあります。これらの費用は、法要の内容や地域によって異なる場合があります。読経料、お車代、戒名料の詳細について、以下の表でご確認ください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 読経料 | 1万円~5万円程度。僧侶による読経の対価。法要の種類や時間によって変動する。 |

| お車代 | 3,000円~1万円程度。僧侶の交通費。距離や交通手段によって金額が変わる。 |

| 戒名料 | 3万円~30万円程度。戒名の文字数や僧侶の地位によって大きく変動する。 |

| 塔婆料 | 3,000円~1万円程度。供養塔婆を立てる際に必要。大きさや材質で価格が変わる。 |

読経料、お車代、戒名料などの追加費用は、永代供養や法要の際に発生することがあります。読経料は1万円~5万円程度で、法要の種類や時間によって変動します。お車代は僧侶の交通費として3,000円~1万円程度が一般的ですが、距離や交通手段によって金額が変わります。戒名料は3万円~30万円程度と幅広く、戒名の文字数や僧侶の地位によって大きく変動します。

これらの費用は、永代供養料や法要のお布施に含まれている場合もありますが、別途請求されることもあるため、事前に確認することが大切です。

永代供養の種類別費用とお布施の相場

永代供養の費用は、選択する墓の種類によって異なりますが、お布施についても考慮が必要です。お布施は供養を行う寺院や僧侶への感謝の気持ちを表すものであり、永代供養の形式によってその金額や内容も変動します。

ここでは、単独墓、集合墓、合祀墓、納骨堂の4つの主要な永代供養の形態について、それぞれの費用相場とお布施の相場を詳しく解説します。

永代供養における単独墓の費用相場とお布施

単独墓は、個別の区画を持つ永代供養の形態で、費用は比較的高めになる傾向があります。お布施の金額も、永代供養料に加えて寺院や僧侶への感謝を込めて支払うため、注意が必要です。

単独墓の費用相場とお布施相場について、以下の表でご確認ください。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 費用相場 | 30万円~150万円程度。立地や墓石の有無によって大きく変動。都市部では高額になる傾向がある。 |

| 永代供養料 | 墓地使用料と合わせて40万円~200万円程度。寺院や霊園によって異なる。 |

| お布施 | 5万円~30万円程度。供養を行う寺院や僧侶への感謝の気持ちとして支払われる。 |

| 年間管理費 | 0円~2万円程度。墓地の管理や共有部分の維持費用として必要。 |

| 特徴 | 個別の区画を持ち、プライバシーが保たれる。家族で参拝しやすく、墓石を建てることも可能。 |

解説: 単独墓は費用が高めですが、プライバシーが保たれる点や家族で参拝しやすい点が特徴です。お布施については、僧侶への感謝の気持ちとして別途支払うことが一般的です。金額は、寺院や供養内容によって異なりますが、5万円~30万円程度が目安です。

永代供養における集合墓の費用相場とお布施

集合墓は複数の遺骨を一つの区画に納める形態で、単独墓よりも費用を抑えられるのが特徴です。お布施の金額は、一般的に単独墓よりも低めであることが多いですが、感謝の気持ちは忘れずに表すことが重要です。

集合墓の費用相場とお布施相場を以下の表でまとめました。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 費用相場 | 10万円~60万円程度。立地や個別安置期間によって変動する。 |

| 永代供養料 | 墓地使用料と合わせて5万円~100万円程度。寺院や霊園によって異なる。 |

| お布施 | 3万円~15万円程度。 |

| 年間管理費 | 0円~1万円程度。墓地の管理や共有部分の維持費用として必要。 |

| 特徴 | 複数の遺骨を一つの区画に納める。個別安置期間が限られているが、費用を抑えられる。 |

解説: 集合墓は費用を抑えられるものの、個別安置期間が限られます。お布施については、供養を行う僧侶に感謝の気持ちを込めて支払います。金額は3万円~15万円程度が一般的です。

永代供養における合祀墓の費用相場とお布施

合祀墓は多数の遺骨を一括して管理する形態で、最も費用を抑えられる選択肢です。個別の参拝はできませんが、経済的な負担が少ないのが特徴です。お布施については、他の形式と比べると比較的少額であることが多いですが、感謝の気持ちは大切です。

合祀墓の費用相場とお布施相場を以下の表でご覧ください。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 費用相場 | 3万円~30万円程度。寺院や霊園によって大きく異なる。 |

| 永代供養料 | 墓地使用料と合わせて3万円~30万円程度。費用相場とほぼ同額。 |

| お布施 | 1万円~5万円程度。 |

| 年間管理費 | 0円~3千円程度。多くの場合、永代供養料に含まれる。 |

| 特徴 | 多数の遺骨を一括して管理。個別の参拝はできないが、最も経済的な選択肢。 |

合祀墓は、最も費用を抑えた選択肢ですが、個別の参拝ができない点が特徴です。お布施については、他の供養方法より少額となりますが、感謝の気持ちを忘れずに支払うことが大切です。

永代供養における納骨堂の費用相場とお布施

納骨堂は屋内で遺骨を安置する形態で、天候に左右されずに参拝できるのが特徴です。納骨堂でもお布施は、供養を行う僧侶や寺院に対して支払われます。

納骨堂の費用相場とお布施相場を個人用と家族用に分けて、以下の表にまとめました。

| 項目 | 個人用 | 家族用 |

|---|---|---|

| 費用相場 | 30万円~50万円程度 | 100万円~120万円程度 |

| 永代使用料 | 40万円~200万円程度 | 40万円~200万円程度 |

| お布施 | 3万円~10万円程度 | 5万円~15万円程度 |

| 年間管理費 | 4,000円~1万4,000円程度 | 4,000円~1万4,000円程度 |

| 特徴 | 1人分の遺骨を安置。比較的リーズナブル。 | 複数の遺骨を安置可能。家族で利用しやすい。 |

納骨堂は天候に左右されずに参拝できる利便性が特徴です。お布施の金額は、寺院や僧侶の供養の内容に応じて、3万円~10万円程度(個人用)や5万円~15万円程度(家族用)が目安です。

お布施の書き方と渡し方のマナー

お布施は単なる金銭の授受ではなく、故人への敬意と感謝の表現です。適切な書き方と渡し方を心得ることで、僧侶への感謝の気持ちを正しく伝えることができます。ここでは、封筒の選び方から表書き、お札の扱い方、渡すタイミング、そして袱紗と切手盆を使った丁寧な渡し方まで、お布施のマナーを詳しく解説します。

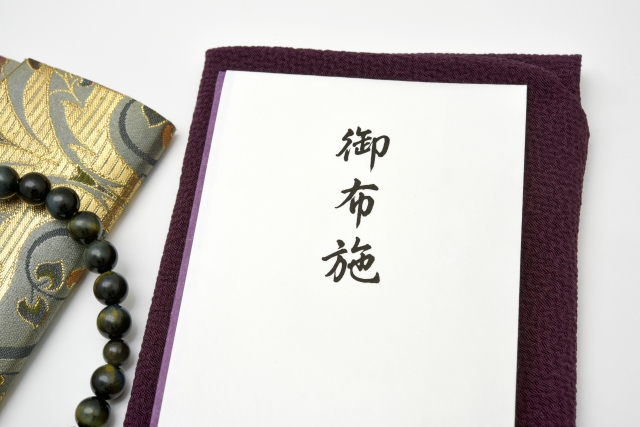

お布施の封筒の選び方と表書き

お布施の封筒選びと書き方は、礼儀正しさを示す上で重要な要素です。適切な封筒と正しい表書きで、お布施の意味をより深めることができます。

お布施の封筒と表書きについて、以下の表で具体的なポイントをご確認ください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 封筒の種類 | 白色の厚手の封筒を選ぶ。二重封筒は避け、お札が透けて見えないものを使用する。 |

| 表書きの位置 | 封筒の表面中央上部に「御布施」「御礼」などと記載する。 |

| 表書きの色 | 黒色の筆ペンまたはボールペンを使用する。薄墨は使用しない。 |

| 宗派による違い | 仏式は「御布施」「御礼」、神式は「御祭祀料」「御榊料」、キリスト教式は「献金」と記載する。 |

お布施の封筒は、白色の厚手のものを選ぶことが望ましいです。お札が透けて見えないよう注意し、二重封筒は避けましょう。表書きは封筒の表面中央上部に記載し、黒色の筆ペンまたはボールペンを使用します。宗派によって適切な表書きが異なるため、事前に確認することが大切です。

例えば、仏式では「御布施」や「御礼」、神式では「御祭祀料」や「御榊料」、キリスト教式では「献金」と記載します。これらの封筒への書き方のマナーを守ることで、お布施の意味をより深め、僧侶への敬意を適切に表現することができます。

お布施を入れるお札の扱い方

お布施に使用するお札の扱い方にも、いくつかの注意点があります。新札の使用や向きの統一など、細かな配慮が必要です。お布施を入れるお札の正しい扱い方について、以下の表で詳しく見ていきましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 新札の使用 | できるだけ新札を用意する。香典とは異なり、新札の使用が望ましい。 |

| お札の向き | 肖像が印刷されている面を表書きに向けて揃える。上下の向きも統一する。 |

| 金額の記載 | 表書きには金額を記載しないのが一般的。必要な場合は裏面に漢数字で記入する。 |

| お札の折り方 | お札は折らずに封筒に入れる。折り目がつかないよう注意する。 |

お布施に使用するお札は、できるだけ新札を用意することが望ましいです。これは香典とは異なる点なので注意が必要です。お札を封筒に入れる際は、肖像が印刷されている面を表書きに向け、上下の向きも統一します。金額は表書きには記載せず、必要な場合のみ裏面に漢数字で記入します。

また、お札は折らずに封筒に入れ、折り目がつかないよう注意しましょう。これらの配慮により、お布施の品位を保ち、僧侶への敬意を適切に表現することができます。お布施は単なる金銭の授受ではなく、故人への追悼と僧侶への感謝の気持ちを込めた行為であることを忘れずに、丁寧に扱うことが大切です。

お布施をいつ渡すのが正しいか

お布施を渡すタイミングは、法要の種類や状況によって異なります。適切なタイミングを押さえることで、スムーズにお布施を渡すことができます。お布施を渡す正しいタイミングについて、以下の表で確認しましょう。

| 場面 | 渡すタイミング |

|---|---|

| 葬儀 | 葬儀が始まる前の挨拶時、または葬儀が終わった後。 |

| 法事 | 法事が始まる前の挨拶時、または法事が終わった後。 |

| 自宅での法要 | 当日に遺族が僧侶に挨拶するタイミング。 |

| 寺院での法要 | 受付が設けられている場合は受付で、ない場合は僧侶への挨拶時。 |

お布施を渡すタイミングは、法要の種類や状況によって適切な時期が異なります。

葬儀や法事の場合、一般的には式が始まる前の挨拶時か、式が終わった後が適切です。自宅で法要を行う場合は、当日に遺族が僧侶に挨拶するタイミングで渡すのがよいでしょう。

寺院での法要の場合、受付が設けられていればそこで、ない場合は僧侶への挨拶時に渡します。ただし、状況によっては柔軟に対応することも必要です。例えば、葬儀前は準備で慌ただしいことが多いため、葬儀後に渡すこともあります。

大切なのは、お布施を渡す際に簡単な挨拶の言葉を添えることです。これにより、僧侶への感謝の気持ちをより適切に伝えることができます。

よくある質問

永代供養やお布施に関して、多くの方が疑問や不安を抱えています。ここでは、よく寄せられる質問について詳しく解説します。永代供養の期間、合祀後の遺骨の取り扱い、お布施の金額が用意できない場合の対応、法事ごとのお布施の必要性など、具体的な疑問に答えていきます。

永代供養の期間はどれくらい続くの?

永代供養の期間について、多くの方が「永代」という言葉から永遠に続くと誤解しています。実際の期間は寺院や霊園によって異なります。永代供養の一般的な期間について、以下の表で確認しましょう。

| 期間 | 説明 |

|---|---|

| 17回忌まで | 一部の寺院では、17回忌(33年)を目安に合祀への移行を行う。 |

| 33回忌まで | 多くの寺院で、33回忌(50年)までを個別供養の期間としている。 |

| 50回忌まで | より長期の供養を行う寺院では、50回忌(100年)までを個別供養の期間とすることもある。 |

| 寺院存続期間 | 「永代」とは寺院が存続する限りという意味で、実質的に寺院の存続期間が供養期間となる。 |

永代供養の期間は、「永遠」ではなく、寺院や霊園によって設定された一定の期間を指します。多くの場合、17回忌(33年)から33回忌(50年)までが個別供養の期間とされ、その後は合祀へと移行します1。

ただし、50回忌(100年)までを個別供養の期間とする寺院もあります。「永代」という言葉は、寺院が存続する限りという意味で使われており、実質的には寺院の存続期間が供養期間となります。永代供養を選択する際は、具体的な供養期間を寺院や霊園に確認することが大切です。

合祀後に遺骨を取り出すことはできる?

合祀後の遺骨を取り出すことは、一般的には困難とされています。合祀の際、遺骨は骨壺や骨袋から取り出され、他の遺骨と一緒にカロートに納められるため、個別に識別することがほぼ不可能になります。

多くの寺院では、合祀後の遺骨の取り出しを認めていません。もし不安がある場合は、合祀前に分骨を行い、一部を別途保管する方法も検討できます。永代供養を選ぶ際は、合祀後の遺骨取り扱いについて事前に寺院や霊園に確認し、理解した上で決断することが重要です。

お布施の金額が用意できない場合はどうすればいい?

お布施の金額が用意できない場合、多くの人が不安を感じますが、寺院側も柔軟に対応していることが多いです。

まず、寺院に事情を正直に説明し、金額の相談を行うことが大切です。多くの寺院では分割払いの相談や支払い時期の延期も可能です。また、金銭以外でのお布施として、寺院の清掃や管理の手伝いを提案することも一つの方法です。寺院は檀家との関係を大切にしているため、誠意を持って相談すれば、適切な解決策を見つけることができます。

お布施は感謝の気持ちを表すものであり、金額の多寡だけが重要ではないことを理解し、寺院とのコミュニケーションを大切にしましょう。

法事ごとにお布施は必要?

法事ごとのお布施について、多くの方が疑問を抱いています。基本的に、法事を行う際にはお布施が必要となりますが、その金額や頻度は様々です。法事ごとのお布施について、以下の表で詳しく見ていきましょう。

| 法事の種類 | お布施の必要性 |

|---|---|

| 初七日 | 必要。葬儀と一緒に行う場合は、葬儀のお布施に含まれることもある。 |

| 四十九日 | 必要。初七日と同程度の金額が一般的。 |

| 一周忌 | 必要。故人との別れを惜しむ重要な法要。 |

| 三回忌以降 | 必要。ただし、回忌法要の間隔や回数は家族の判断で決められる。 |

| お盆・彼岸 | 寺院によって異なる。年間の管理費に含まれる場合もある。 |

法事ごとにお布施は基本的に必要となります。初七日から三十三回忌までの主要な法事では、それぞれお布施を用意する必要があります。ただし、その金額は法事の種類や寺院によって異なります。例えば、初七日と四十九日は3万円~5万円程度、一周忌は3万円~5万円程度、三回忌以降は1万円~5万円程度が一般的です。お盆や彼岸の際のお布施については、寺院によって対応が異なり、年間の管理費に含まれている場合もあります。

法事の頻度や回数は家族の判断で決められますが、主要な章目(一周忌、三回忌、七回忌など)は行うことが望ましいとされています。

まとめ

永代供養におけるお布施の重要性とその適切な対応方法について理解することは、供養を行ううえで大切な要素です。

お布施は単なる金銭のやり取りではなく、故人への敬意や感謝を表す行為であり、供養の質を保つために欠かせません。

この記事では、お布施が必要となる具体的な場面や、各種永代供養に伴う費用、さらに適切なお布施の渡し方までを詳しく解説しました。供養を通して故人への思いをしっかりと伝え、僧侶や寺院への感謝の気持ちを込めたお布施を行いましょう。

関連する記事

買う とどける

様々なサービスを購入する

Comment

また、日本葬祭アカデミー教務研修室にて「葬祭カウンセラー」資格を取得し、エンディング領域における専門性を活かした取り組みを進めている。

関連記事一覧を見る